Знание-сила, 2006 № 01 (943)

- Название:Знание-сила, 2006 № 01 (943)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2006 № 01 (943) краткое содержание

Знание-сила, 2006 № 01 (943) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гораздо более надежны, по всей видимости, методы, в которых учитывается строение листьев ископаемых растений.

Еще в начале прошлого века ботаники заметили, что среди древесных цветковых растений тропиков больше, чем в умеренных широтах, видов с цельным краем листа. Крупные листья характерны для растений влажных и теплых мест, мелкие — для растений жарких или холодных сухих. Сходные типы климата налагают на растения сходные физические ограничения. Поэтому различные виды, произрастающие в одинаковых, но разделенных в пространстве и во времени климатах, вырабатывают сходные морфологические признаки. Говоря "дождевой тропический лес", "тайга" или "тундра", мы подразумеваем растительность вполне определенного облика и вполне определенной климатической приуроченности, вне зависимости от состава слагающих ее растений.

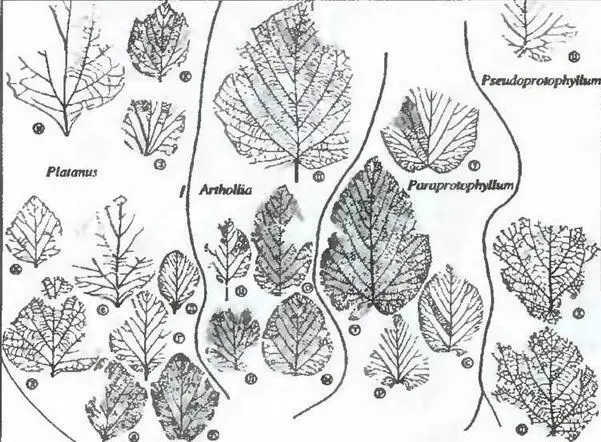

Листья платанообразных из позднего мела Анадырско-Корякского субрегиона

Российский ученый Алексей Герман изучал растительный мир прошлого самыми современными методами, позволяющими сопоставлять морфологические особенности листьев с количественными параметрами климата: средняя температура самого теплого и холодного месяца, количество осадков, продолжительность вегетативного периода и так далее. Ему удалось реконструировать климатические условия позднемеловой эпохи (74-107 миллионов лет назад) на территории Евразии и Аляски. Материалом для исследования послужили многочисленные коллекции растительных остатков (несколько тысяч экземпляров) из меловых отложений тех мест.

Среди прочего выяснилось, что Арктический бассейн в середине мела был теплым и, по-видимому, если в нем и образовывался лед, то лишь в весьма незначительном количестве: нигде не было найдено следов ледниковых отложений этого возраста. О теплом и влажном климате меловой Арктики свидетельствуют и крупный пояс угленакоплений в северных высоких широтах.

Влажный климат Арктики в меловом периоде, видимо, свидетельствует о существенно иной структуре атмосферной циркуляции и ином распределении атмосферных осадков.

Средняя температура наиболее теплого месяца 20,4 градусов и наиболее холодного месяца 5,8 для арктических флор кажутся невероятными. Однако если предположить, что основной контроль температурного режима в этой части Арктики принадлежал влиянию теплого Арктического бассейна, это уже начинает восприниматься по-другому. Как отмечает в своей работе А. Герман, Арктический бассейн, по-видимому, смягчал сезонные температурные колебания вблизи побережья, "добавляя" в атмосферу некоторое количество тепла в летний сезон и существенно повышая зимние температуры, не давая им в темный зимний период опускаться ниже нулевой отметки и местами меняя экваториально-полярный температурный градиент на противоположный.

Наклон земной оси в то время, скорее всего, не отличался от современного — значит, в высоких широтах солнце зимой, как и сейчас, скрывалось за горизонтом на широте 85° на целых четыре месяца. Высокое испарение с поверхности теплого Арктического бассейна должно было порождать сильную облачность, прибрежные туманы и обильные дожди в прилегающих к нему районах.

Чем объяснить все эти чудеса? Ученые предположили, что Арктический бассейн в тот период "подогревался" теплыми водами из низких широт, поступавших, очевидно, по Западному Внутреннему проливу на Северо-Американском континенте. Российский ученый Д.П. Найдин, изучавший меридиональные связи морской биоты в Северном полушарии в позднем мелу, показал, что Западный Внутренний пролив, вместе с системой Тургайский пролив — Западно-Сибирское море. "... регулировали характер водных масс низких и высоких широт. Они были активными меридиональными терморегуляторами. При их посредстве тепло доставлялось в полярные широты, что существенным образом влияло на климатические условия Палеоарктики".

Приблизительно 90 миллионов лет назад существовала Берингийская суша (Берингийский мост), Арктический бассейн был изолирован от Прото-Пацифики, зато открыт меридиональный Западный Внутренний пролив, по которому, вероятно, тепло и переносилось морскими течениями из экваториальной области в Арктический бассейн. По мнению А. Германа, мощное теплое морское течение могло возникнуть благодаря Северо-Пассатному течению, пересекавшему с востока на запад в низких широтах океан Тетис и Центральную Атлантику. Все это и определило основные черты палеогеографии арктического региона.

Примерно так же современный Гольфстрим определяет умеренно теплый климат, не свойственный для высоких широт, на территориях Северного полушария, подверженных его влиянию.

Отток вод из Арктического бассейна мог, по-видимому, происходить по Атлантическому проливу (между Фенноскандией и Гренландией) и проливам, соединявшим бореальное Западно-Сибирское море с Тетисом.

В познании прошлого нет отдельных обособленных дисциплин — в этом был убежден Сергей Мейен, память о котором нежно хранят в его лаборатории его ученики и последователи. В 1967 году ученый рассказал читателям нашего журнала о загадке ископаемой тропической зоны: "На пермско-каменноугольной карте на долготе Америки и Западной Европы ширина ископаемой тропической зоны — 6-8 тысяч километров. На долготе Памира зона сужается до тысячи километров. К тому же почти вся эта зона располагается в северном полушарии! Зато южное полушарие ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ занято единой южной внетропической, возможно холоднолюбивой, "глоссоптериевой" флорой... Растения ясно говорят: южная граница тропических флор за эти миллионы лет последовательно уходила (относительно Индии) все на юг и на юг..." Объяснение этому парадоксу он нашел в теории плитотектоники.

Через много лет ученые его школы перекроили карту Северного полушария древности, окончательно, с цифрами в руках, доказав существование в нем огромного теплого морского бассейна.

Вячеслав Шупер

Время Курдюмова

Воспоминания о хрустальном дворце

С. П. Курдюмов

В сентябре 1982 года проходила первая в нашей стране конференция по синергетике — новому научному направлению, нацеленному на создание общей концепции поведения систем различной природы. В том же месяце в "Знание — сила" появилась первая из серии статей, посвященной згой дисциплине: одна из первых в мире попыток популярно рассказать о синергетике. Автором многих статей серии был член-корреспондент РАН Сергей Курдюмов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: