Знание-сила, 2003 №10 (916)

- Название:Знание-сила, 2003 №10 (916)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2003 №10 (916) краткое содержание

Знание-сила, 2003 №10 (916) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Оглянитесь вокруг: политики обсуждают колдовские чары Гарри Поттера, а главной минералкой страны является «святая вода». Осталось только открыть в Москве какой-нибудь Институт Фантастического Пиара и тем окончательно доказать всему миру, что «фантаст в России — больше, чем фантаст».

Так может выглядеть космическая станция, созданная на орбите Марса

2004: первые школьные учителя - искины (искусственные интеллекты)

2005:95% людей не могут отличить, кто из их виртуальных друзей — человек

2006: интерактивные игрушки способны на «эмоциональное» общение с детьми

2007: роботы заменяют людей на фабриках

2010: четверть звезд шоу-бизнеса - компьютерные персонажи

2010: роботы-насекомые используются в военных операциях

2011: большую часть программного обеспечения пишут искины

2012: люди используют «электронный оргазм»

2012: люди используют имплантаты как символ положения в обществе

2012: роботы заменяют людей в домашнем хозяйстве и в больницах

2015: технология распознавания мыслей для создания искусственных снов

2015: для искинов создается своя индустрия развлечений

2017: учителя-искины добиваются лучших результатов, чем учителя-люди

2017: роботы, способные к самодиагностике и самовосстановлению

2018: искин получает Нобелевскую премию

2020: электронные формы жизни получают некоторые гражданские права

2025: в развивающихся странах больше роботов, чем я кадей

2025: люди используют имплантаты типа «искусственный мозг»

2030: преступникам имплантируют чипы для контроля эмоций

2030: роботы и физически, и умственно превосходят людей

Анна Кузнецова

Фантастика и фэны

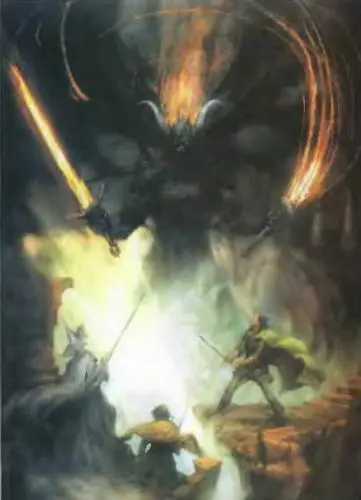

«Властелин колец»

Кто такие фэны? Согласно Толковому словарю русского языка конца XX века (академическому словарю языковых изменений 1998 года выпуска), — это «страстный поклонник» чего-либо. Но примеры словоупотребления из того же словаря позволяют уточнить дефиницию: это люди, у которых существенную часть их жизни — мыслей, чувств, времени — занимает ЭТО (объект его фэнения). Причем фэн — это человек, который что-то делает, как-то проявляется, участвует в какой-то деятельности. Если он просто тихо сидит, читает и наслаждается, сообщество не признает его хотя бы потому, что не узнает о нем. Называют члены этого сообщества себя «фэны», а не «фаны». Потому что изначально термин происходил не от «фанат», а от англоязычного словечка «fan», или «фэн», которое восходит к «fantasy». В дальнейшем словоупотребление стабилизировалось желанием иметь самоназвание, дистанцированное от «фанов». Ну, которые в цветных шарфах, понимаете?

Что может делать фэн — член сообщества? Он может обмениваться мнениями о прочитанном и переживаниями и обсуждать их как вживую, так и в Сети. Когда в 60-е годы в СССР возникло фэнство, оно концентрировалось в КЛФах, клубах любителей фантастики, а переписка шла, естественно, по обычной почте. С приходом в 1988 году в СССР сети FIDO (FIDONet, Фидо и т.д. — написание пока не устоялось) фэны начали использовать ее. Тем более что половозрастной состав фэнов и фидошников неплохо коррелировал друг с другом. Обсуждения могут длиться часами. А уж если некто неосторожно употребил по поводу какой-либо книги выражение «мастдай» или, напротив, «рулес», то провода вообще начинают плавиться.

Однако разговоров не может хватить на годы, а членами сообщества люди продолжают быть годами. Значит, они что-то делают, применяют литературу, чтобы что- то делать, и это становится важной частью их жизни. Вариантов действий имеется несколько. Первый — это исследования или переводы. Филологи ухитряются одну строчку одного стихотворения анализировать на пяти страницах — представляете, как можно погрузиться в несколькотысячелистный корпус текстов не самого плодовитого писателя? А как увлекательно переводить, скажем, того же Толкина, видеть эволюцию его взглядов на Средиземье, способствовать «открытию его творчества в России» и — last, but not least — при возможности потопырить пальцы на ширину плеч, заметив какому-нибудь новичку: «Да, поначалу и сам Толкин так считал. Но вот в 10-м томе «Истории Средиземья»... Нет, на русском нет. Пока. Я в оригинале читал, а сейчас вот перевожу...» (а еще лучше, намекнув на некое высшее знание, непосвященным недоступное). Но фэну-исследователю, кроме всех этих мегабайтов, нужно еще одно — быть влюбленным в текст. Однако и это не все, ибо влюбленные в текст исследователи Пушкина есть, а его фэнов нет. И нет их потому, что Пушкин вполне поглощен системой.

Второй вариант —до- и переписывание. Эти же события — взгляд с другой стороны; эти же события — взгляд другого героя; события, которые не описаны, но происходили попутно; наконец, события, которые происходили до или после, или события, которые не происходили, но могли бы произойти... Например, «1984 год»: от имени Уинстона, от имени Джулии, работа Министерства любви изнутри; 1983 или 1985 год (NB — из трех текстов, бытующих под названием «1985», продолжением «1984» является только один). Ни одному исследователю Пушкина не придет в голову так надругаться над святыней. Поэтому классика не может быть объектом фэненья. Впрочем, над классикой успешно надругиваются авторы сокращенных вариантов, золотых сочинений, тестов, шпаргалок, пособий и вообще все, кому не лень, но при чем здесь любовь? Это опостылевшая работа за хорошие деньги, политый потом нелегкий хлеб наемного убийцы... (здесь уронить слезу).

Включенность в систему не всегда мешает фэнскому движению — важно, что это за система, какова в обществе традиция и норма взаимодействия с ней. В становлении фэне кого движения в СССР заметную роль играла пограничность фантастики для системы. Она не запрещалась (как правило), но демонстративно оттеснялась на периферию. Ни о каком фэнском движении по Галичу речи быть не могло, но Стругацкие как раз и балансировали на нужной грани не без помощи редакторов (вот простой пример: исследователь их творчества Ю. Флейшман определил количество отклонений опубликованного текста «Обитаемого острова» от авторского — вдохните — 896; прописью писать будем или так поверите?) Литература, включенная в систему, была обезопашена от «этих». Например, существовало фэнское сообщество вокруг «Мастера и Маргариты». Теперь этот текст включен в школьную программу (см. выше насчет тестов, сочинений и т.д.), и это — вот наш прогноз — уничтожит сообщество фэнов Булгакова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: