Знание-сила, 2001 №10 (892)

- Название:Знание-сила, 2001 №10 (892)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2001 №10 (892) краткое содержание

Знание-сила, 2001 №10 (892) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При изучении рассудочной деятельности, ученые столкнулись со странным явлением, своеобразным «парадоксом отличника». Животные, которые правильно решали задачи, после нескольких повторений «перегревали ум» и выдавали патологические реакции: в страхе бежали от экспериментальной установки (где им ничего плохого не делали, просто надо было понять, в какую сторону переместилось лакомство), перебирали шерсть, отказываясь от «борьбы за пропитание», впадали в ступор или, наоборот, беспорядочно метались пс клетке. Эти реакции были вызваны перевозбуждением мозга. Превышение «образовательной нагрузки» провоцировало невроз даже у ворон и черепах (!).

Почему «парадокс отличника»? Потому что у тех животных, которые решали задачи плохо (от раза к разу), патологические состояния не наблюдались. Здесь, кстати, становится понятно, насколько хорошо приспособлен к решению проблем мошный мозг человека, если вороны сдаются уже на пятой задаче. А может, вороны просто «сачкуют» – когда надоедают поползновения экспериментатора? Нет, конечно: энцефалограмму подделать невозможно. Она четко показывает стойкое перевозбуждение в мозгу. (И я черепах вполне понимаю: сам когда- то поступал, зубрил математику и ловил себя на том, что решаю толпу на Арбате, вынося общий множитель и сокращая, сокращая…)

Как видим, у животных преимущество получают «троечники». Говорят, что так и в нашей жизни. Хотя в школе предпочтение отдается отличникам, которые «тычут пальцем в книжку». Получается, что эта традиция идет вразрез с «природными потребностями». Интересно, можно ли оценить, какое воздействие она оказывает на общество?

Есть в стране Игра еще много «приметных мест», в которых мы не побывали. Это и средство от скуки (и у животных тоже) – игра «интереснее» жизни, то есть она дает больше ощущений в единицу времени. Это и проявление свободы, когда поведение освобождается от волевого контроля: условность игры отменяет другие условности (иерархии, этики, тревоги). Но, вероятно, главная достопримечательность игры в нашем понимании – это манипуляция объектами. Предметные игры затевает не только человек – признанный гений манипуляции, но и многие животные. Очевидно, что здесь следует потолковать о внешних объектах и орудийной деятельности. Но я бы заострил внимание на том, что в предметных играх всегда есть какое-то

Оно делает похожими котенка, играющего с клубком шерсти, и генерала, расставившего на чердаке армию оловянных солдатиков (был такой у Дарелла). С предметами часто играют «от скуки», от снижения порога раздражимости при недостатке реальных ощущений. Небольшие птицы – дятловые вьюрки (известные тем, что достают насекомых зажатой в клюве колючкой), находясь в клетке, брали мучного червя из кормушки и прятали его в расщелину, а затем снова извлекали палочкой. Это наблюдение описал ученик Лоренца, известный этолог Иренаус Айбл-Айбесфельдт, директор Института этологии человека. В середине 1990-х он выпустил книгу «Основы биологии поведения (этологии) человека», где обобщен огромный опыт биологических и кросс- культуральных исследований.

«Оживление неживого» как элемент предметной игры – один из секретов человеческой культуры. Он незримо присутствовал в тот момент, когда два миллиона лет назад люди колотили блестящие камни, когда миллион лет назад жгли траву в саванне, когда неандертальцы клали медвежьи и собственные черепа в пещеру, когда строили Стоунхендж и Пирамиды. Когда, изнемогая от скученности в огороженных храмовых комплексах – городах, изобрели профессиональный труд. Деятельность человека пропитана признаками игры. Здесь найдется место и «бесцельному спектаклю», и манипуляции живыми объектами, и избытку сил, да и всему, что перечислено на этих страницах.

«Что наша жизнь? – Игра» – сказал один поэт. «Наша жизнь – не игра» – сказал другой. Мне ближе мнение Булата Окуджавы. В нашем обществе настоящей игры очень мало. Здесь надо быть серьезным. Не баловаться. Ничего удивительного; «достопримечательностями» Игры местность небогата. А все-таки, если посмотреть с другой стороны… Да чем же мы еще заняты?

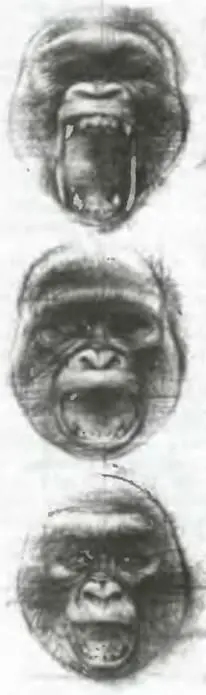

Мимика игры – изобразить «ни то, ни другое». На мордочке детеныша гориллы – сверху вниз – выражения злости, страха, игры

Уже в своих простейших формах и уже в жизни животных игра представляет собой нечто большее, чем чисто физиологическое явление… Игра как таковая перешагивает рамки чисто биологической или, во всяком случае, чисто физической деятельности. Игра – содержательная функция со многими гранями смысла. В игре «подыгрывает», участвует нечто такое, что превосходит непосредственное стремление к поддержанию жизни и вкладывает в данное действие определенный смысл. Всякая игра что-то значит.

Йохан Хейзинга. Homo ludens

ВО ВСЕМ МИРЕ

Неожиданную разгадку тайны египетских пирамид предложил доктор Роберт Ламас из Бедфордского университета. Проанализировав исторические документы, он пришел к сенсационному выводу о том, что строительному искусству египтян научили… древние шотландцы, которые 6 тысяч лет назад первыми в Европе (а возможно, и в мире) выработали стандартную систему измерений для строительных сооружений, а кроме того, прекрасно ориентировались в звездном небе, используя его в качестве своего рода чертежного подспорья. Гипотеза Ламаса подтверждается многочисленными ссылками на «учителей, пришедших с севера», которые обнаруживаются в древнеегипетских манускриптах.

Если поле опрыскать пестицидами, это лишь ускорит рост опасных микробов. Выяснила сей фаю группа канадских ученых во главе с Грэгом Бланком. Их удивило, почему люди, потребляющие сырые овощи и фрукты, все чаще получают сильные пищевые отравления. Тогда они собрали наиболее популярные пестициды и решили проследить их действие. Они разводили их водой, а потом добавляли туда штаммы бактерий, вызывающих отравления. Среди вредных микробов были подмешаны, например, сальмонелла и листерия.

Что же сулило им попадание в «ядовитый» раствор? Оказалось, что почти треть химикатов стала прекрасной питательной средой для микробов. Лучше всего им жилось в хлороталониле, линуроне и инсектицидах – перметрине и хлорпирифосе. Поэтому ученые рекомендуют тщательно мыть покупные овощи и фрукты. Кто знает, какими химикатами их пытались защитить, помогая, возможно, лишь микробам?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: