Знание-сила, 1999 № 05-06

- Название:Знание-сила, 1999 № 05-06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 1999 № 05-06 краткое содержание

Знание-сила, 1999 № 05-06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но постепенно напряженность в межнациональных отношениях стала нарастать. Наиболее экономически развитые Словения и Хорватия считали, что они содержат Боснию, Сербию и Македонию. Из Белграда в ответ слышались упреки, что их благополучие построено на присвоении продукта, созданного всей Югославией. Коммунистический Белград всех обвинял в сепаратизме. Очевидно, сама по себе этническая близость южно-славянских народов так и не создала прочную основу единого государства.

В экономике Югославии элементов рынка было куда больше, чем в СССР, она была тесно связана с экономикой Западной Европы и США. И все-таки единый рынок здесь так и не возник. Не возникло и гражданское общество с целями и ценностями, которые были бы выше национальных. С институтами и объединениями, которые действовали бы поверх и независимо от административных и этнических границ. А значит, как только распался единый Союз коммунистов Югославии, не осталось практически ничего объединяющего народы страны.

Опыт Югославии показал: родственные народы, населяющие государство, ведут себя точно так же, как и весьма далекие по этническому происхождению, религии и культуре.

Не помог и коммунистический интернационализм: он вообще, кажется, держался здесь только на штыках. Руководство республиканских Союзов коммунистов, чтобы сохранить свою власть, все чаще использовало националистические лозунги, особенно после смерти И.Броза Тито в 1980 году. Именно на новой волне национализма пришел к власти в Сербии Слободан Милошевич. Постепенно из союзного государства Югославия стала превращаться в союз государств, каждое из которых тяготело к полной независимости. моноэтничности и внутреннему централизму.

Распад становился неизбежным. Иное дело, что он мог произойти в других формах, не приведя к столь ожесточенным и затяжным войнам. Начавшиеся в 1991 году войны стали войнами самих народов Югославии не только против социализма, но и против югославского государства как формы их национального самоопределения в принципе.

«Десятидневная война» в Словении (1991 год) закончилась без иностранного вмешательства. Война в Хорватии (1991- 1995 годы) потребовала политико-дипломатического участия международного сообщества с размещением иностранных миротворческих воинских контингентов (они выведены в конце 1997 – начале 1998 годов). Война в Боснии (1991-1995 годы) потребовала не только размещения миротворческих иностранных воинских контингентов, но и бомбардировок позиций одной из сторон. Причем эти контингенты обладали мандатом ООН.

Как видим, вмешательство в югославский кризис мирового сообщества становилось со временем все более явным, неизбежным, необходимым. Распад Югославии как бы подводит черту под эпохой Версаля и Ялты.

Об одном противоречии, взорвавшем эту эпоху, много говорят и пишут: это противоречие между правом наций на самоопределение и нерушимостью государственных границ, проведенных Второй мировой войной. Есть еще одно противоречие, которое мы забираем с собой в XXI век.

Уроки Освенцима и Гулага были усвоены Западом: он стал очень серьезно относиться к соблюдению прав человека. Конечно, гуманизация жизни – это прекрасно. Осталось ответить на несколько иных вопросов: как забота о правах человека соотносится с государственным суверенитетом и невмешательством во внутренние дела?

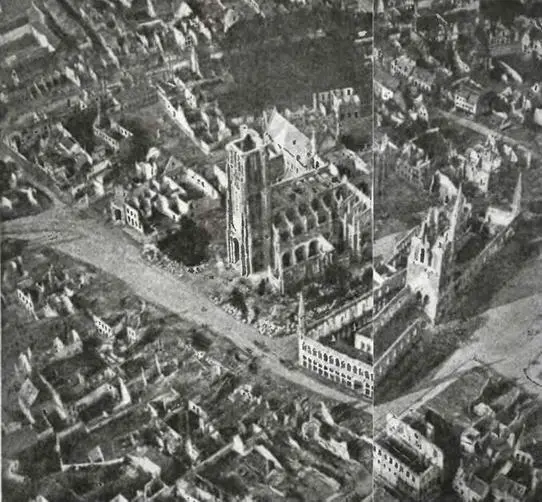

Мертвый Ипр

Александр Кустарев

Война после войны

Версальский мир был чем-то вроде шарнира, который соединил две мировые войны, определившие историческое лицо XX столетия. Сейчас, когда пыль от этого вулканического взрыва, кажется, наконец-то улеглась, мы смотрим на недавнее прошлое с возрастающим удивлением и непониманием; у нас есть все основания сказать: нет, этого не могло быть! Неужели между народами могут существовать какие бы то ни было разногласия, ради которых стоило бы так истязать себя и друг друга и нагромождать такую гору развалин и трупов? Подобные происшествия ставят человеческий разум в тупик.

Есть две возможности выйти из тупика. Во-первых, можно предполагать, что это было стихийное бедствие. Вроде «черной смерти» в XIV веке. Ответный удар природы по зарвавшемуся Адаму – демографическая или экологическая коррекция. Во- вторых, можно предположить, что в 1914 году люди, принимавшие ответственные решения, просто не могли себе вообразить, какого джина они выпускают из бутылки. Не то чтобы они были не на уровне своих задач. Скорее, это в принципе было за пределами человеческих возможностей. Люди представляли себе войну в образах прошлой эпохи. А на дворе была уже другая эпоха. Американский историк-социолог Барнс в свое время говорил, что история представляет собой серию культурных лагов (запаздываний – cultural lags). Можно думать, что Большая война могла произойти по причине такого очередного лага.

Две эти гипотезы, правильные или нет, порадуют сердце сциентиста. Стилистически они вполне укладываются в одну корзину с теорией эволюции или исторической геологией, например. Но они будут нам всегда казаться недостаточными, потому что они обесчеловечены. Как бы Большая война ни была похожа на извержение Кракатау или Всемирный потоп, в отличие от них это была не просто катастрофа, но рукотворная (man-made) катастрофа, и чтобы лучше ее понять, надо присмотреться к людям, раз уж это их рук дело. Я имею в виду не персонажи-индивиды, а людей в собирательном смысле – социальные характеры. Или, иными словами, коллективные субъекты истории и их культуры.

Политическое руководство в Европе к началу XX века оставалось в руках старого земельного класса. Три элемента его культуры были благоприятны для войны. Во-первых, этот класс с феодальных времен был военизирован, культивировал в себе военные доблести и видел в войне естественную реализацию своего предназначения и потенциала. Выйти на тропу войны было для него так же естественно, как для современного янки купить автомобиль. Во-вторых, этот класс культивировал понятие сословной чести и дуэли как способа ее защиты. Помимо укоренившихся стереотипов поведения, у земельного класса были также и некие реальные интересы, зашита которых предполагала контроль над территорией, поскольку реальной ценностью для земельного класса было земельное владение.

Новый денежный класс был избавлен от этих обременительных культурных предрассудков и представлял себе реальные ценности в гораздо более абстрактной форме – в форме банковских счетов. Ему война была не нужна. Буржуазия предпочитала с самого начала решать конфликты не на полях сражений, а на коврах офисов. Не со шпагой, а со счетами в руках. Но на дворе была уже капиталистическая конкуренция, то есть конкуренция за источники сырья, рынки сбыта и мировые пути-лороги. Главным агентом конфликта был частный капитал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: