Джозеф О'Коннор - Коучинг мозга. Как мы можем использовать знания о мозге, чтобы помочь себе развиваться

- Название:Коучинг мозга. Как мы можем использовать знания о мозге, чтобы помочь себе развиваться

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-105794-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джозеф О'Коннор - Коучинг мозга. Как мы можем использовать знания о мозге, чтобы помочь себе развиваться краткое содержание

Коучинг мозга. Как мы можем использовать знания о мозге, чтобы помочь себе развиваться - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прайминг и память

Ранее мы уже говорили о том, как работает прайминг. Наш мозг подвержен влиянию обстоятельств, хотя мы сами можем и не осознавать этого («Флоридский эффект»). То же можно сказать и о воспоминаниях. Мы запоминаем и забываем информацию неосознанно, и это порой ведет к странным последствиям.

Наша память программируется и во многом определяется недавно произошедшими событиями. С этим ничего не поделать, так уж устроен мозг – он словно насос, перекачивающий туда-сюда все, что нам известно {143}. Например, если мы попросим вас составить слово, дописав недостающие буквы в Г-П-О-АМ-, у вас, скорее всего, получится «гиппокамп», а не «гиппопотамы», несмотря на то, что количество букв не совпадает. Если бы эта книга была об африканском сафари, тогда вам на ум незамедлительно пришло бы слово «гиппопотамы». Пример, конечно, очень упрощенный, но тут важен сам принцип. Что вы читали перед важной встречей или серьезным разговором? На какой лад это вас настроило? Программируя себя на те или иные слова, вы будете быстрее узнавать и находить подобные им в речи. Пациенты, страдающие амнезией, которым показывали определенные слова перед сдачей теста, узнавали их и заполняли пробелы быстрее, даже не осознавая и не помня, что видели их раньше {144}. Прайминг говорит нам о том, что какая-то часть памяти функционирует совершенно самостоятельно и не зависит от сознательных сигналов. Прайминг – это своего рода подсказки, идущие в обход нашего осознанного восприятия.

Прайминг может быть полезным и помогать быстрее находить ответы, ведь вы уже знакомы с материалом. В таком случае он позволяет понять, что вам нужно в данный момент. Но порой он работает против нас. Вот пример. Оглянитесь вокруг и отметьте как можно больше предметов зеленого цвета. Давайте отведем на это секунд двадцать. А потом загляните в примечания – там для вас небольшой тест на память. Закончили? Смотрите {145}.

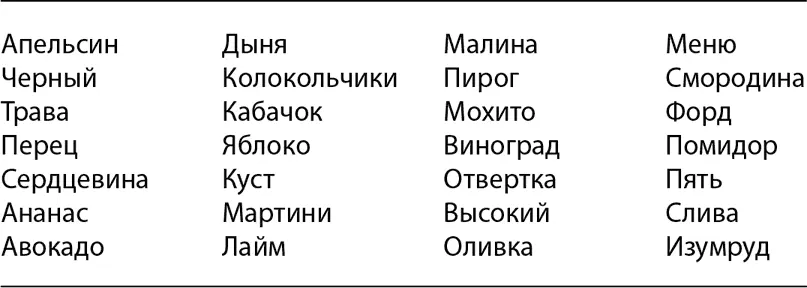

Прайминг заранее настраивает наш мозг на определенную волну, что может привести к ошибкам. Например, изучите этот список слов в течение, скажем, тридцати секунд (таблица 7.1).

Таблица 7.1. Прайминг памяти

А теперь загляните в примечания {146} – там для вас еще один короткий тест. Пройдите его, прежде чем читать дальше.

Большинство людей думают, что по меньшей мере два (а порой и четыре) слова, которых в списке на самом деле нет, присутствовали. Дело в том, что прайминг настраивает вас на нахождение определенных слов в одной категории. Например, изначально в списке присутствуют «лайм», «авокадо», «трава» и «изумруд». Все они зеленого цвета, и это настраивает вас на слово «зеленый», которого в таблице нет. (Непрямой прайминг относительного зеленого присутствовал также в прошлом тесте.) Если у вас не идеальная память, вы не запомните все двадцать четыре слова. Эта небольшая хитрость показывает, с какой легкостью память может подвести нас. Иногда нам кажется, что мы помним события и факты, но не потому, что они произошли на самом деле, а потому, что они соответствуют контексту и просто «должны» были случиться. Так что мы как бы перекраиваем воспоминания на основе прайминга.

Именно на прайминге строятся многие магические трюки и фокусы. Вот пример, который отлично подходит для компании двух или четырех человек.

Загадайте любое четное число от десяти до пятидесяти.

Загадали? Теперь посмотрите примечания {147}.

Прайминг с помощью вопросов

Серия классических экспериментов Элизабет Лофтус {148}показывает, как наша память программируется вопросами. В первом эксперименте группе студентов показали видео, на котором сталкиваются две машины. Затем их разделили на пять групп и попросили оценить примерную скорость движения автомобилей. Первой группе задали вопрос: «Насколько быстро двигались автомобили, перед тем как разбиться?»

• Вторую группу спросили: «Насколько быстро двигались автомобили, перед тем как врезаться друг в друга?»

• Для третьей группы вопрос звучал так: «Насколько быстро двигались автомобили, перед тем как столкнуться?»

• Четвертую группу спросили: «Насколько быстро двигались автомобили, перед тем как произошел удар?»

• И пятой группе задали вопрос: «Насколько быстро двигались автомобили, перед тем как между ними произошел контакт?»

Первая группа, запрограммированная словом «разбиться», оценила скорость в среднем в шестьдесят пять километров в час. Пятая, запрограммированная словом «контакт», назвала примерную скорость пятьдесят километров в час. Остальные дали ответы в этом диапазоне. Все видели одно и то же видео. Формулировка вопроса повлияла на ответ.

Лофтус и ее коллеги пошли дальше. Одной группе добровольцев показали видео аварии и попросили предположить, с какой скоростью автомобили двигались перед «ударом». Другую группу попросили определить скорость перед тем, как машины «разбились». Через неделю, не показывая запись повторно, участников обеих групп попросили вспомнить, видели ли они разбитое стекло на месте аварии. Среди тех, кого спрашивали о «разбитых» машинах, было в два раза больше людей, давших положительный ответ. Никакого стекла на самом деле не было. Вероятно, прайминг заставляет людей запомнить нечто, чего не было на самом деле {149}.

Эти исследования широко использовались для определения правдивости показаний в судах и нередко ставили под сомнение истинность слов свидетелей. На самом деле свидетели редко врут. Как правило, они искренне верят в то, что говорят, но по тому, как адвокаты формулируют вопросы, нетрудно заранее определить ответы.

Еще кое-что интересное вытекает из этих исследований {150}. Одну группу людей спросили, видели ли они « ту разбитую фару». Другим задали вопрос: «Была ли там разбитая фара?» [34]В первой группе было в два раза больше уверенных в том, что разбитая фара точно была. Первая формулировка закладывает определенные ожидания и предполагает, что фара и правда имелась, хотя это не так.

Посмотрите на следующие вопросы. Чувствуете разницу?

1. Вы уже провели собеседование с тем клиентом?

2. Вы уже провели собеседование с клиентом?

Первый вопрос предполагает, что есть какой-то конкретный клиент, и уточняет, было ли с ним уже собеседование. Он заставляет вас вспомнить определенного человека. Во втором вопросе ничего такого нет, никто не подразумевается. Такие отличия существуют во многих языках.

У нас пока нет ясного понимания механизма, с помощью которого мозг интегрирует и хранит языковые данные. В левом полушарии существует сильная связь между височными долями (отвечающими за слух) и лобными долями, в частности зоной Брока (отвечающей за смысл). Похоже, у нашего мозга есть свой собственный словарь – собрание слов, смыслов, значений и сочетаний, а также их написание и звучание. Разница между «тем клиентом» и просто «клиентом» может раскрыть принцип того, как мы вообще учим и запоминаем слова {151}. Это определенно полезно для коучей и для всех, кто ожидает получить на свои вопросы честные и точные ответы. Язык способен очень мощно направлять и программировать наше мышление. Представления коуча о клиенте или его проблеме могут просочиться в формулировки вопросов и запрограммировать того на определенные ответы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: