Коллектив авторов - Гроза с Востока. Как ответит мир на вызов ИГИЛ?

- Название:Гроза с Востока. Как ответит мир на вызов ИГИЛ?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «1 редакция»

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-87606-2, 978-5-699-87608-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Гроза с Востока. Как ответит мир на вызов ИГИЛ? краткое содержание

Книга, которую вы держите в руках, – первое в России глубокое исследование феномена ИГИЛ.

Из этой книги вы узнаете:

• Почему и как возникло ИГИЛ?

• Как в структуре ИГИЛ уживаются архаичные и ультрасовременные черты?

• Какие конкретные угрозы ИГИЛ представляет для региона, для России и для мира в целом?

• Можно ли победить ИГИЛ или стоит предоставить Ближний Восток самому себе?

• Каковы вероятные сценарии развития событий?

Гроза с Востока. Как ответит мир на вызов ИГИЛ? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1. Освещение террора происходит в привязке к фрейму глобализации, а не к фрейму столкновения цивилизаций (Rojecki, 2005). Фрейм войны с террором оказывается организующим принципом, вокруг которого структурируется освещение внешней политики США и процессов в остальном мире (Reese, Lewis, 2009).

2. Освещение террора в медиа может отличаться по роду принадлежности самого СМИ либо к национальному, либо к международному. Одни и те же события могут описываться в локальном и международном фреймах, что обусловливается различием аудиторий этих СМИ (local versus foreign coverage).

3. Принадлежность к разным культурным и политическим партиям отдельных СМИ может способствовать делению фрейминга на так называемые административный и патриотический. СМИ, относящиеся к первому, такие, например, как CNN, фокусируются на военных и стратегических вопросах, а такие, например, как «Al Jazeera» – на освещении гуманитарных последствий военных операций (Jasperson and El-Kikhia, 2003).

4. Исследователи также обращают внимание на разницу во фреймах между американскими и британскими СМИ, обусловленную различными бизнес-процессами новостного менеджмента (Semetko et al., 1991). Отмечается «прагматический» фрейм американских медиа – в отличие от более «социального» британского. В то время как новостные программы в США ориентируется на актуальные ценности аудитории, британские – больше на традиционные. Данные различия обусловлены институциональной структурой взаимодействия медиа и политики: степенью (де)идеологизации, журналистскими нормами и пониманием «объективности», экономическим статусом аудитории и другими факторами. Для британских СМИ характерен акцент на дипломатическое разрешение конфликтов с преобладанием тематического фрейма, в то время как в американских СМИ доминирует эпизодический фрейм и военная стратегия решения конфликта (Papacharissi, Oliveira, 2008).

5. Возможно выделение специального фрейма при освещении терроризма в США, относящегося к «культуре страха», и корреляцию между мусульманами и исламом в целом и «Аль-Каидой» в частности. Интенсивность в демонизации усиливается религиозными противопоставлениями между христианской Америкой, с одной стороны, и мусульманскими террористами – с другой. Основой данного фрейма является разрыв между Западом и Востоком, который нередко становится целью идентификационной политики (identity politics) в рамках национальной политической борьбы.

6. С точки зрения технических параметров фреймов можно выделить тематическое и эпизодическое освещения терроризма (Iyengar, 1991). Эпизодический фрейм фокусируется на отдельных событиях или индивидуальных действиях без контекстуального объяснения. Тематический фрейминг рассматривает события в широком контексте и нацелен на понимание их как последствий общих трендов или тенденций. Использование, например, эпизодического фрейминга в процессе освещения терроризма сопровождается большей степенью эмоций и, как следствие, большей приверженностью стереотипам «идентификационной политики». И наоборот, использование более контекстуального, аналитического взгляда на действия террористов позволяет снизить значимость «персонализированной» и эмоциональной картины происходящего в пользу критической оценки роли собственного правительства в вопросах предупреждения терроризма.

2. Результаты анализа публикаций в «The New York Times»

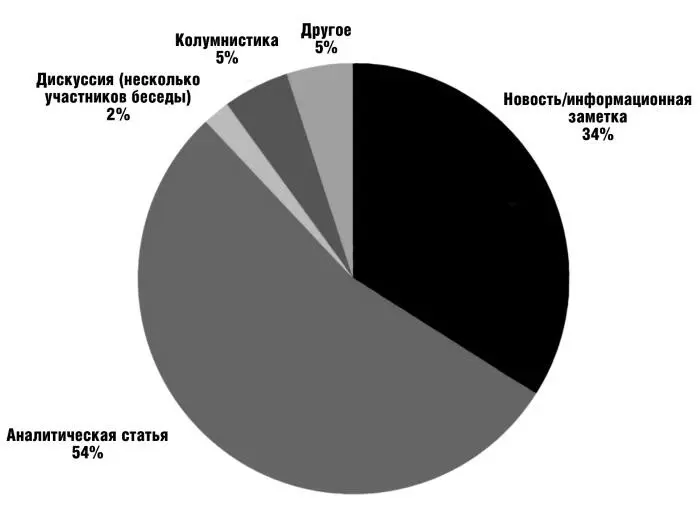

Контент-анализ массива статей газет «The New York Times» (n=100) показал, что изучаемая тематика чаще всего – в 54 % случаев – встречается в наиболее содержательном формате, а именно в аналитических статьях. Это подробный разбор, чаще всего с мнением одного или нескольких экспертов, включающий анализ, оценку и историю события. Заметная часть, примерно одна треть, – это информационные заметки или новости; также встречаются обсуждения, чаще всего это оперативная реакция на события, факты и мнения. Оставшаяся часть публикаций – дискуссии, авторские колонки и прочее.

Рисунок 1. Жанры публикаций

Если говорить о встречающихся фреймах, то большая часть из них, а именно две трети, – это фреймы тематические, тогда как третья часть – вариативная составляющая, эпизодические фреймы. 37 % публикаций содержат иллюстративный материал, в остальных случаях сообщение представлено только в виде печатного текста.

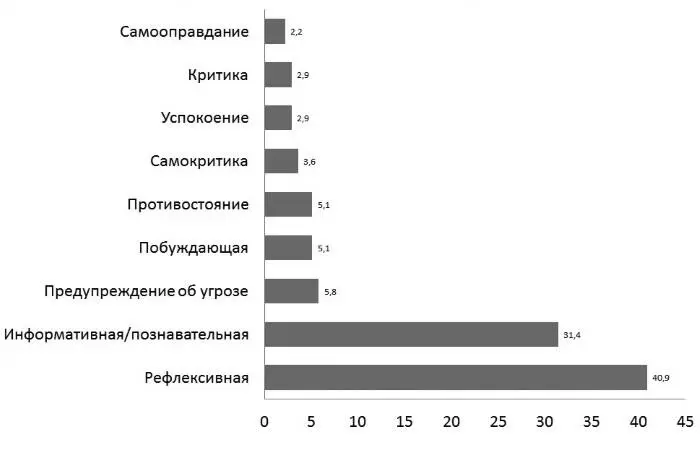

Рисунок 2. Интенции публикаций

В рамках исследования кодировались намерения авторов текстов. Рисунок 2 демонстрирует, что почти каждое второе сообщение имеет рефлексивную интенцию, побуждает к осознанию, анализу, размышлению над предложенным материалом. Каждое третье сообщение носит информационный или познавательный характер, представляет широкий спектр данных, возможно, мотивирует посмотреть другие источники по теме. Это основные интенции. Как видно на графике, остальные варианты набрали шесть и менее процентов. Примерно равное количество – это предупреждение об угрозе, побуждение и противостояние. Критика, самокритика, самооправдание занимают три процента, эти статьи требуют более детального рассмотрения.

Два кода использовались для фиксации упомянутых стран и персонажей. В тройку стран, фигурирующих при обсуждении ИГИЛ, входят США, Ирак и Ливия: они имеют от 13,8 до 10,9 процента упоминаний, то есть более чем в половине статей (США – в 4 из 5 статей). Далее мы наблюдаем заметный разрыв. В три раза меньше набирает группа, среди которых Афганистан, Турция, Великобритания и Франция. Россия занимает 14-е место и упоминается менее чем в двух процентах статей.

Таблица 1. Десятка наиболее часто упоминаемых стран в контексте ИГИЛ

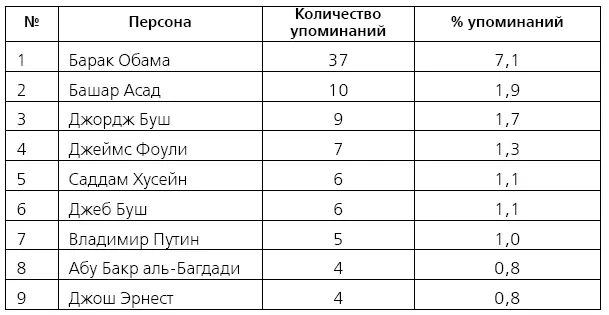

Среди упомянутых персон на первом месте – президент чаще всего упоминаемой страны Барак Обама (37 статей). На втором месте со значительным отрывом находится Башар Асад. В верхних строчках таблицы присутствуют также Джордж Буш, Саддам Хусейн, Джеймс Фоули. Владимир Путин – на 7-м месте.

Таблица 2. Десятка наиболее часто упоминаемых персон в контексте ИГИЛ

Для журналистских текстов характерно использование различных бинарных оппозиций. Как показал контент-анализ, бинарные оппозиции, используемые в текстах «The New York Times», посвященных ИГИЛ, достаточно вариативные, говорить здесь о какой-либо ярко выраженной доминанте не приходится. В 26 % случаев была использована оппозиция «мы» – «враги»; речь идет о наличии ярко выраженного противопоставления, не специфицированного по цивилизационному, религиозному или морально-нравственному признаку. На втором и третьем местах противопоставления «умеренные» – «радикальные» (18 %) и «жертва» – «агрессор» (17 %). Подчеркнем, что в 30 % анализируемых текстов бинарные оппозиции отсутствуют.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: