Альберт Налчаджян - Фрустрация, психологическая самозащита и характер. Том 2. Защитные механизмы, самосознание и характер

- Название:Фрустрация, психологическая самозащита и характер. Том 2. Защитные механизмы, самосознание и характер

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Налчаджян - Фрустрация, психологическая самозащита и характер. Том 2. Защитные механизмы, самосознание и характер краткое содержание

Фрустрация, психологическая самозащита и характер. Том 2. Защитные механизмы, самосознание и характер - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эту гипотезу можно считать близкой к истине исходя, в частности, из того, что спортсмены с менее развитой склонностью к данной стратегии, перед соревнованием более интенсивно тренируются (это мы считаем признаком высокого развития чувства ответственности), чем те, кто в большей мере склонен к использованию средств самовоспрепятствования.

Исходя из этого, можно предложить еще одну гипотезу: мы считаем, что склонность к использованию стратегии самовоспрепятствования является признаком слабой развитости у личности чувства ответственности . Иначе говоря, эти два блока структуры личности обратно пропорциональны. Они, вполне возможно, взаимосвязаны в соответствии с отрицательным вариантом нашего закона сопряженного возникновения и развития психических явлений .

Это означает, что каждый способ самовоспрепятствования является не только средством для самооправдания, но и способом уйти от ответственности в случае неуспеха. (Эти концепции целесообразно расширить на основе анализа дополнительного эмпирического материала).

Альфред Адлер создал представление о двух важных сопряженных явлениях психической жизни человека – о комплексе неполноценности (КН) и комплексе превосходства (КП). Он считал, что оба эти образования формируются на основе прирожденного чувства неполноценности, свойственного всем людям. Эти комплексы характерны невротикам и являются неадаптивными способами преодоления базального чувства неполноценности.

1) Невротик с чувством неполноценности , вместо того, чтобы реально преодолевать трудности путем развития своих способностей и навыков, действует иначе: он убеждает себя и других в своей несостоятельности и неспособности, и таким путем уходит от необходимости преодоления трудностей. Подобная стратегия бегства от трудностей, фрустраций и стрессов делает таких людей пассивными, вялыми и униженными.

Все сказанное хорошо известно психологам и психиатрам. Но мы не убеждены, что так можно объяснить все поведение невротиков. Мы предлагаем следующую гипотезу : невротики с комплексом неполноценности, кроме стратегии ухода (бегства, отступления) берут на вооружение также адаптивную стратегию самовоспрепятствования, а это дает им дополнительные возможности ухода от ответственности и самооправдания.

2) Невротик с комплексом превосходства действует иначе. Он постоянно убеждает себя и других в том, что превосходит других людей, что он – более высокое существо, и ему «не к лицу» заниматься мелкими вопросами жизни, что эти мелочи недостойны его внимания и т. п. [477] См.: Психологический словарь. Под ред. В. В. Давыдова и др., М.: «Педагогика», 1983, с. 155.

Считается, что под комплексом превосходства также скрывается первичное чувство неполноценности.

Итак, мы видим, что данный тип невротика также с целью адаптации выбирает стратегию ухода из трудных ситуаций.

Но и в этом случае не все поведение этим объясняется, поэтому мы выдвигаем следующую гипотезу : невротик с чувством превосходства также пользуется стратегией самовоспрепятствования, хотя конкретные способы, какими эта стратегия реализуется, могут быть не такими, как у невротиков с комплексом неполноценности.

Данный аспект невротизма, как мы полагаем, все еще не исследован с учетом теории фрустрации и защитных механизмов.

Важно то, что в обоих описанных выше случаях перед нами сочетание двух адаптивных стратегий – ухода и самовоспрепятствования. Взаимосвязанная работа этих двух стратегий требует специального исследования.

Есть еще одна важная проблема: утверждают, что понятия КН и КП – это сопряженные понятия в теории Адлера. Но более интересен вопрос: а сами эти комплексы, не возникают ли сопряженно в психике личности? Мы считаем возможным выдвинуть еще одну гипотезу , которая состоит из следующих утверждений: 1) как только в психике человека начинает формироваться комплекс неполноценности (его элементы), одновременно начинается параллельный процесс формирования соответствующих (сопряженных) элементов комплекса превосходства. 2) Если же у личности вначале возникает комплекс превосходства, то в соответствии с законом сопряжения начинают появляться также элементы комплекса неполноценности. К этому могут привести неудачи и фрустрации личности. 3) Все названные процессы протекают в соответствии с законом сопряженного возникновения и развития психических явлений. 4) Поэтому будет ошибочно думать, будто под чувством превосходства лежит лишь базальное чувство неполноценности. У каждой личности имеется сочетание КН – КП, но в различных соотношениях.

Психологам удалось выяснить, что стратегия самовоспрепятствования не только позволяет оправдываться в случае неудачи; она позволяет также, в случае успеха, поднимать оценку этого успеха. Успех, достигнутый каким-либо индивидом, оказывает более сильное впечатление на людей в том случае, когда он добился его путем преодоления трудностей. Тот же самый успех получает более низкую оценку в том случае, когда он достигнут в условиях отсутствия препятствий и трудностей.

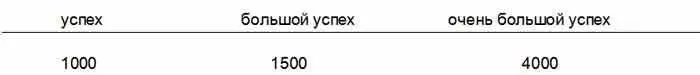

Какие новые проблемы возникают в области психологии успеха в связи с приведенными результатами исследования стратегии самовоспрепятствования? В другой работе, целиком посвященной психологии успеха, мы предложили объективную шкалу оценки успеха и неудачи; мы исходили из того, в какой мере человек в результате целенаправленной активности достиг (или нет) той цели (или притязаний), достижение которой было его первоначальным желанием. Если взять лишь ту часть спектра успех-неудача, на которой отмечены уровни успеха, то они таковы:

Если целью индивида было получить за свой труд 1000 рублей, то получение точно такой суммы – это успех; получение 1500 рублей – это уже большой успех, а вот получение целых 4000 рублей – очень большой успех. Так упрощенно можно представить шкалу объективной оценки уровней успеха.

Но в этих оценках не учтена субъективная сторона дела, субъективная психо-логика оценки уровня успеха. Оценка каждого из этих уровней как самим действующим лицом (социальным актером), так и социальными наблюдателями, зависит от целого ряда психологических факторов, в том числе от того, какие препятствия пришлось преодолеть человеку для достижения данного результата.

Причем мы должны выделить две группы трудностей: 1) трудности, которые возникали независимо от субъекта, внешними обстоятельствами (другими людьми, ситуациями и т. п.); 2) те трудности, которые он сам создавал на протяжении всего своего пути к цели, применяя стратегию самовоспрепятствования. Это в психологическом смысле принципиально разные препятствия, и их различия должны учитываться при оценке успеха как самим действующим лицом, так и внешними наблюдателями. Это сложная задача, поскольку субъект деятельности обычно создает трудности, так сказать, не на пустом месте: нередко человек усиливает, делает более труднопреодолимыми те трудности, которые объективно уже существуют; тем самым он создает двойную основу для самооправдания в случае неудачи. Например, если его мешает поднимаемый другими людьми шум, он может добавлять к нему собственный шум (включить радио или телевизор и т. п.); если у него легкое недомогание, он может прикидываться серьезно больным, прекращая свою работу («отдыхая»); если его мешают товарищи, которые то и дело отрывают его от работы, тогда он сам их приглашает к себе и организует вечеринку и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: