Роджер Смит - Чувство движения. Интеллектуальная история

- Название:Чувство движения. Интеллектуальная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Когито-Центр

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-626-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Смит - Чувство движения. Интеллектуальная история краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Чувство движения. Интеллектуальная история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще одним важным фактором стала нейронная теория строения нервной ткани, которая к 1900 году получила признание. По сравнению с минувшим десятилетием представления о природе и функционировании нервов существенно прояснились. Шеррингтон – впоследствии самая влиятельная фигура в англоязычном мире нейрофизиологии – переосмыслил свои взгляды на сенсорно-моторную организацию нервной системы в целом, включая систему, отвечающую за регуляцию движения посредством мышечного чувства в свете нейронной теории. Это окончательно укрепило позиции физиологического подхода к мышечным ощущениям, трактуемым как часть общей системы двигательного контроля.

Шеррингтон, помимо прочего, заложил новые стандарты экспериментальной точности. Совместно с Фредериком Уокером Моттом он провел важнейший эксперимент: перереза́л сенсорный нерв передней конечности (кошки или обезьяны), провоцируя ее анестезию и, как следствие, паралич. Тем самым удалось доказательно установить невозможность движения при утрате периферической чувствительности (Mott, Sherrington, 1895). Кроме того, он поочередно перерезал передние и задние корешки спинномозговых нервов и наблюдал, какие из нервных волокон вследствие этого дегенерируют. Так им был разработан метод наблюдения за дегенерацией нервной ткани для выяснения корреляции между нервами и их функцией. Во многом это было повторение опытов Фолькмана, Бернара и других, однако благодаря стандартизации экспериментов по тому или иному подопытному животному Шеррингтону удалось показать (окончательно и бесповоротно, по мнению его коллег), что перерезание заднего корешка ведет к дегенерации некоторых нервных волокон, связанных с мышцами. Этот факт интерпретировался как доказательство того, что от мышц отходят сенсорные нервы. Он также исследовал нервные окончания, названные по их форме веретёнами и локализованные в мышцах, особенно вблизи сухожилий. Ученые давно обратили на них внимание, но Шерринтон впервые установил, что веретено является концевым аппаратом (рецептором) сенсорных мышечных волокон (Sherrington, 1894) [154] См. также: Swazey, 1969, p. 60–63; Lawrence, 2009. По Шеррингтону (1900), веретено было открыто в 1860 году, названо «веретеном» Вилли Кюне в 1863 году и интерпретировано как чувствительный орган Анджело Руффини в 1889 году.

. И наконец, Шеррингтон опубликовал обобщающий труд, в котором результаты его большой научной работы, включая изучение рефлекса в качестве элементарной функциональной единицы нервной системы, были сведены в теорию об «интегративной» деятельности нервной системы. Как следствие, мышечное чувство связывалось им с регуляцией положения и движения тела, составляющей лишь часть общей координационной функции системы. Это в чистом виде физиологическая модель понимания мышечного чувства. Что же до разных теорий о центрально-иннервационных ощущениях, то их Шеррингтон считал в научном отношении навеки почившими [155] Теории эти, хотя и в иной форме, впоследствии возродились, например, в работах Марка Жаннеро (см. выше прим. 1) и Хелен Росс, которая писала: «По-прежнему продолжается исследование относительной роли эфферентных и афферентных факторов в формировании чувства положения и чувства усилия. Изменился лишь научный лексикон. Теперь мы говорим о „сопутствующем разряде“ (Sperry, 1950), „эфферентной копии“ (von Holst, 1954), или „мониторинге командных сигналов“ (Gregory, 1958). Наш главный интерес не в том, ведет ли моторная иннервация к осознанному ощущению (что невозможно доподлинно установить методом интроспекции), а в том, используется ли эта информация отдельно от афферентной информации» (Ross, 1980, p. 130). Все это свидетельствует о единодушии относительно того, что нельзя считать какое-то специфическое чувство ответственным за всю сложность моторной организации или за восприятие веса, или за ощущения, связанные с усилием.

.

«Интегративная деятельность нервной системы» (1906) Шеррингтона стала программной работой для нескольких поколений англоязычных физиологов и ученых-медиков [156] О почетном положении Шеррингтона как физиолога и гуманиста в англоязычном мире см.: Smith, 2000.

. В ней он определил мышечное чувство как часть «проприоцептивного поля». Термин был введен им для обозначения стимулов, или «раздражителей, воздействующих на рецепторы… изнутри самого организма», то есть поступающих от мышц, внутренних органов и других тканей, а не из внешней среды (источника стимулов для «экстероцептивного поля») (Sherrington, 1961, p. 132; Sherrington, 1906). Слово «кинестезия» он не использовал. В отношении терминологии Шеррингтон был большой педант, и вполне возможно, что новоизобретенный термин свидетельствовал о его выборе в пользу конкретного физиологического понятия взамен расплывчатого психологического. Вероятно, он рассудил, что «кинестезия», как и «зрение», описывает модальность сознательного восприятия, не поддающегося строго научному физиологическому исследованию, тогда как «проприоцепция» сразу направляет внимание исследователя на разнообразные, но интегрированные афферентные ощущения, вовлеченные в контролирующее движение, которые берут начало не только в мышцах и суставах, но и из сильного давления в вестибулярном аппарате, органах внутренней чувствительности [157] О важном исследовании венского врача Йозефа Брейера относительно функции вестибулярного аппарата см.: Hirschmüller, 1989, p. 58–86.

. В возглавляемой Шеррингтоном ригористской науке не оставалось места для исследования таких явлений, как чувство усилия, субъективное осознание (через внимание или воление) деятельности разума, чувствительность к положению и движению тела.

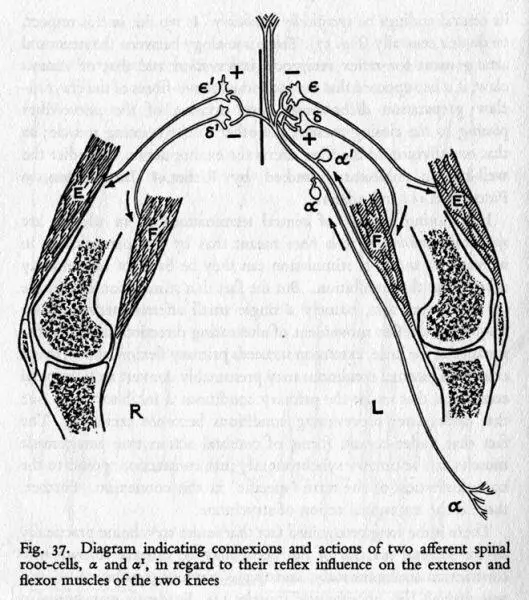

Илл. 8. Чарльз Шеррингтон. Мышцы сгибателя и разгибателя. 1906. Движение коленного сустава

Мне представляется небесполезным следить за тем, как проявляет себя эта установка в ее современном изводе: как используется «проприоцепция» для описания сенсорного двигательного аппарата, связанного с (бессознательным) физиологическим контролем движения, с одной стороны, и «кинестезия» – для описания (сознательного) чувства движения, играющего столь важную роль в психологической жизни, с другой. Хотя, как уже отмечалось во «Вступительных замечаниях», далеко не все ученые в наши дни придерживаются такого разделения.

Иначе и быть не может. Всякая попытка строго разграничить эти термины упирается в неразрешимый дуализм, в необходимость отсечь (бессознательное) тело от (сознательного) разума. В противоположность такому подходу современный интерес к чувству движения преимущественно сосредоточен на телесном воплощении психического. В историческом плане с именем Шеррингтона справедливо связывают разработку методик и терминологии для строго физиологического анализа нервной системы. Повторюсь: в повседневной научной жизни Шеррингтона, его коллег и учеников не было места философскому осмыслению, да и психологическим аспектам внимания уделялось все меньше и меньше. Теория проприоцепции понималась им как вклад в развитие физиологии (области его научных интересов), а о кинестезии он почти не упоминал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: