Роджер Смит - Чувство движения. Интеллектуальная история

- Название:Чувство движения. Интеллектуальная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Когито-Центр

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-626-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Смит - Чувство движения. Интеллектуальная история краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Чувство движения. Интеллектуальная история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стивен весьма категорично утверждал, что подобное превращение ландшафта в декорации грезы невозможно, если тело неактивно. Однако образы полусна-полуяви едва ли согласуются с другими пассажами эссе Стивена, где, рассуждая о восхождении на гору, он использует язык силы – силы как «внутренней», так и «внешней». Историк Дж. М. Тревельян, еще один энтузиаст пеших прогулок и автор очерков на эту тему, также подчеркивал сопутствующее долгой размеренной ходьбе единство тела и духа (Trevelyan, 1913).

В завершение нельзя не вспомнить о прямохождении человека – о том, что при ходьбе его тело располагается в вертикальной плоскости. Глубокий анализ этой особенности дал Эрвин Штраус в статье, которую открывает следующее наблюдение: «Очевидно, что прямостояние не сводится к техническим проблемам двигательной активности. Оно содержит в себе психологический элемент. Оно несет в себе смысл, который не исчерпывается физиологическими задачами – адекватно реагировать на гравитационные силы и сохранять равновесие» (Strauss, 1952, p. 530). Прямостояние и прямохождение всегда давали пищу метафорическому языку, а за его пределами – психологической установке на «преодоление» и «сопротивление»:

«Вертикальное положение, которое мы учимся сохранять, усваивая уроки падений, до конца нашей жизни несет в себе угрозу новых падений. Отсюда естественная установка человека на „сопротивление“ этому возможному падению. Камень неподвижно лежит, довольствуясь собственной тяжестью. Окружающие нас вещи кажутся прочными и сохранными, преспокойно лежа или стоя на земле. Но статус человека требует постоянного усилия преодоления» (Strauss, 1952, p. 536) [216] Замечательный обзор литературных источников и образов, связанных с пространственным положением тела (понимаемым как разновидность непрекращающейся активности, или «движения»), можно найти в книге Сандера Гилмана (Gilman, 2018).

.

Остается только добавить вслед за Штраусом и многими другими, что, возможно, именно прямохождение, освободив руку и позволив ей усвоить несметное число полезных навыков, ускорило развитие интеллекта (и, в конечном счете, морального «стержня») и сыграло решающую роль в эволюции человека. Однако разбор эволюционных теорий не входит в нашу задачу; это, как говорится, совсем другая история.

Альпинизм

Незадолго до того как Вордсворт пристрастился к прогулкам, Жак Бальма и Мишель Паккар первыми поднялись на Монблан. Было это в 1786 году. За ними последовали другие покорители альпийских вершин. Свои впечатления от величественной красоты гор и самого восхождения альпинисты выражали на языке зрительных впечатлений, не обращаясь к своим кинестетическим переживаниям. В центре их внимания были практические вопросы, а не чувство движения: маршрут, погода (погода – прежде всего!), состояние снега, запас еды и питья, расчет времени и сила воли, без которой невозможно осуществить задуманное. Судя по имеющейся литературе, способность двигаться и сам опыт движения за редким исключением вовсе не находили выражения, не осознавались и тем более не были объектом внимания. Собственно движение альпиниста практически никогда не фиксировалось: альпинист просто двигался, и все. Увлечение альпинизмом началось в 1840-е годы, и с тех пор местные проводники и их иностранные клиенты, среди которых было много англичан, покоряли одну неприступную вершину за другой, но в красочных описаниях восхождений вы почти ничего не найдете о чувстве движения. Много места уделено в них твердости характера и силе духа, изрядно – научным, техническим и практическим подробностям, немало – классовым отношениям. Но нужно очень постараться, чтобы отыскать хотя бы косвенные свидетельства о чувствах осязания и движения.

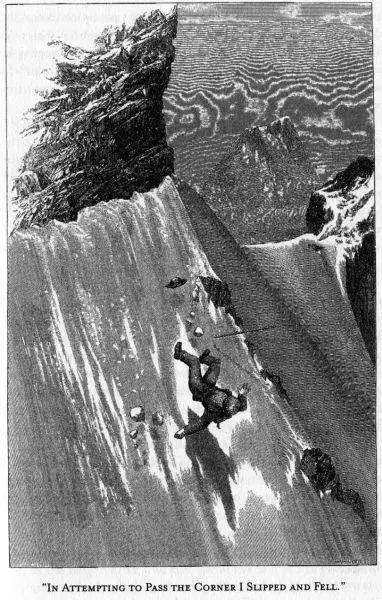

Илл. 9. Эдвард Вимпер на Маттерхорне. 1861. Движение свободного падения

Викторианские мужчины – моралисты, одержимые идеей физически активного мужского тела как первого условия закалки характера. Тогда (да и теперь, несомненно) слово «здоровый» несло в себе не только медицинский, но и моральный смысл, и потому часто говорили не только о здоровье человека, но и о здоровье общества. Разумеется, британские пионеры альпинизма тоже исповедовали неразрывность физического и нравственного усилия для воспитания характера. Какой еще мотив нужен для опасного восхождения? Литература той эпохи отмечена сугубо маскулинным и откровенно националистическим акцентом на усилии, воле, решимости, упорстве, стойкости, тренированности и познании самого себя [217] О культуре маскулинности см.: Tosh, 2005.

. Альпинисты-викторианцы преодолевали пешком огромные расстояния, а восхождения совершали в условиях, которые сегодня сочли бы опасными и почти непереносимыми (особенно ввиду полулюбительской, по нынешним меркам, экипировки и отсутствия надежных карт). Стивен, автор популярной и тогда, и сейчас книги «Спортивное поле Европы» (1871), дает превосходный образчик типичного для того времени культа здорового телесного напряжения. Вот что пишет об этом Брюс Хейли: «Если Вордсворт воспринимал природу в первую очередь зрительно, а во вторую ментально, Стивен с самого начала воспринимал ее всем телом. Это свойство – ко всему прикладывать мерку мускульного напряжения, веря в то, что здоровая воля и тело действуют заодно как средства познания мира, – вызывает у читателя ощущение реальности автора и реальности окружающего пейзажа» (Haley, 1978, p. 254). В альпинизме викторианской эпохи Хейли усматривает опыт преодоления сопротивления, физического и психического, позволяющий человеку найти себя. Воссоздание через активное действие философской теории познания, которая обретает реальность в движении, – явление поразительное.

Но сами альпинисты, воплощая на практике теорию познания, не склонны были писать об этом в терминах движения-сопротивления. Не будет преувеличением сказать, что знанием движения обладало их тело, а не их авторское «я». Той же линии придерживались и последующие поколения скалолазов, они избегали прямых описаний движения, однако пытались представить восхождение как преодоление сопротивления и таким образом обретение понимания собственного «я». Литература по альпинизму строится на тех же принципах, что и литература по естественным наукам: обе дисциплины ставят человека (если быть исторически точным – мужчину) перед фактами. Способность постигать факты, как внутри себя, так и вовне, уметь с ними жить и преодолевать их – вот что традиционно составляло суть мужского характера. Аристократ среди альпинистов по рождению и «послужному списку» восхождений, сэр Мартин Конвей писал: в горах «человек сталкивается с холодной суровой реальностью, и это заставляет его проявлять все лучшее, что есть в его натуре» (Conway, 1900, p. 41) [218] О современном изводе этого отношения см.: Macfarlane, 2003.

. Эдвард Уимпер, руководитель первого в истории восхождения на вершину горы Маттерхорн, завершил свою книгу-бестселлер об этом достижении (с привкусом трагедии) нравоучительной сентенцией: «Кто хочет, тот добьется».

Интервал:

Закладка: