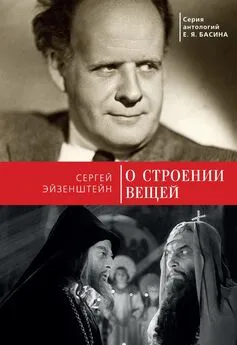

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей

- Название:О строении вещей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:5-89357-114-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей краткое содержание

О строении вещей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ни монодраме, ни учению о «четвертой стене» это никогда не было и не будет в такой же степени по силам.

Ибо только кинематографу дана возможность присутствовать своим глазом и ухом через микрофон и объектив аппарата подлинно незримым зрителем в обстановке самых сокровенных действий, совершающихся внутри четырех стен; пододвигаться столь близко к актеру, чтобы вычитывать в глазах малейший нюанс зарождающейся эмоции; регистрировать еле слышный вздох; видеть окружающее то с точки зрения того, что происходит с ним, то глядеть на окружающее его глазами: с его точки зрения, в эмоциональной окрашенности его переживаниями.

Если таковы «безыскусственные» предпосылки возможностей, уже доступные простой технике кинематографа, то кинематограф, как искусство, не захотел на этом задерживаться. В методике «внутреннего монолога» он пытался идти дальше – и внедриться в процессы хода мышления и чувств своих персонажей!

[…] Так на путях эстетики кинематографа особенно глубоко реализуется слияние и взаимное вхождение творения и воспринимающего, интерпретирующего и потребляющего.

[…] Режиссер Хичкок старается разными «уловками» перенести на экран в «Ребекке» ощущение этого «я», от лица которого ведется повествование в романе Дафны Дю-Морье.

И такой рассказ от первого лица есть, конечно, и в литературе – один из лучших приемов, если далеко еще и не самый совершенный способ, заставить читателя «видеть глазами» и «жить чувствами» героя романа.

[…] Неизменно возрождаются и попытки непосредственно и «материально» слить «око» объектива целиком и полностью с глазом зрителя и этим путем поставить его на место «героя» фильма, от лица которого идет киноповествование.

В одном случае – это «Киноглаз» Вертова, который через широкий показ того, что он видит, 一 как результат того, на что он смотрит! 一 рисует не столько объективный показ действительности, сколько прежде всего свой собственный кинематографический автопортрет.

В других случаях 一 это довольно частые попытки подменять объективом – актера.

[…] Бесчисленны попытки «взаимного проникновения друг в друга» действующего и воспринимающего, актера и аудитории, зрителя и сценической действительности.

[…] Подоплекой этих попыток служит в первую очередь воплощение мечты об единстве между личностью и обществом, между индивидуальностью и коллективом, между началом социально общественным и лично-индивидуальным…

С этой стадией неотъемлемо связан пышный расцвет того беспредельного эгоизма, эгоцентризма и сверхиндивидуализма, которыми отмечен переход от XIX века к нашему.

[…] И, понятая так, эта тенденция к слиянию и сквозь прошлые века прочитывается уже отнюдь не как порывы эстетического каприза в области искусства, но как отражение в самом этом порыве гораздо более глубокого позыва – позыва к преодолению того еще более широкого раскола первоначального коллективного единства, того еще более трагического разрыва надвое, которое победоносно вступает с момента расслоения и разъединения первоначальной общественной неразделенности…

Каким поразительным отражением этого кажется расчлененное надвое первичное театральное действие, превратившееся в группу тех, кто зрительски «потребляет», и тех, кто сценически «производит» спектакль.

[…] Образное воплощение того позыва к воссоединению, который, как мы видели, корнями своими уходит не в область биологии или психологии, а в область социальной практики.

[…] Должен наступить взрыв и полный пересмотр содружества традиционных искусств в столкновении с новыми идеологиями нового времени, новыми возможностями новых людей – с новыми средствами овладения природой со стороны этих людей?

Разве глаз, посредством инфракрасных очков «ночного зрения» способный видеть в темноте;

разве рука, посредством радио способная руководить снарядами и самолетами в дальних сферах других небес;

разве мозг, посредством электронных счетных машин способный в несколько секунд осуществить расчеты, на которые прежде уходили месяцы труда армии счетоводов;

разве все они не потребуют искусств совершенно новых, невиданных форм и измерений, далеко за пределами тех паллиативов, которыми на этом пути окажутся и традиционный театр и традиционная скульптура, и традиционное… кино?

И разве новая динамическая стереоскульптура не выбросит за пределы измерений и особенностей – скульптуру прежнюю и неподвижную, с меркой которой хочет подойти к ней Шаванс?

Не надо бояться наступления этой новой эры в искусстве.

Надо готовить место в сознании к приходу небывалых новых тем, которые, помноженные на возможности новой техники, потребуют небывалой новой эстетики для своего умелого воплощения в поразительных творениях будущего.

Прокладывать для них пути – великая священная задача, к решению которой призваны все те, кто дерзает именовать себя художником.

А не верить в победу новых возможностей техники завтрашнего дня могут лишь те, кто вообще не верит в завтрашний день – и прежде всего те, кто исторически действительно лишен этого завтрашнего дня, то есть те, кто отрицает плодотворность дальнейшего социального развития народов, те, кто активно противоборствует ему, или же те, кто перед лицом надвигающегося неминуемо рокового для них будущего судорожно держатся за все отсталое, консервативное и реакционное.

Цветовое кино (1948) 72 72 Т. 3. С. 579-590.

[…] Чем был, по существу, переход от съемки явления «с одной точки» к съемке монтажной?

Очень давно я писал об этом и еще более давно это делал, единственно исходя из самого первичного здесь мотива.

Из основного мотива – разбить «в себе» заданное, аморфное, нейтральное, безотносительное «бытие» события или явления – с тем, чтобы вновь собрать его воедино, согласно тому взгляду на него, который диктует мне мое к нему отношение, растущее из моей идеологии, моего мировоззрения, являющегося нашим мировоззрением, нашей идеологией.

И собственно с этого момента и начинается в отличие от пассивного отображения 一 сознательное отражение явлений действительности, истории, природы, событий, поступков и действий; и складывается творимый живой динамический образ в отличие от пассивного воспроизведения.

Символом последнего как бы служит «общий план», где взаимоотношения элементов предписаны бытием, а не отношениями, где последовательность рассмотрения вне воли показывающего, где не выявлено решающее, где второстепенное в смеси с главным, где взаимосвязь элементов события не служит выражением моему пониманию связей и опосредствований и т.д. и т.д.

(Я имею здесь в виду не умело «построенный» общий план, организованный по принципу композиции картины, примечательный именно тем, что мы в этом случае имеем, по существу, строго монтажно рассчитанное целое, – но безотносительно выхваченный камерой кусок явления «как оно есть».)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: