Юрий Ревич - Занимательная электроника

- Название:Занимательная электроника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3479-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Ревич - Занимательная электроника краткое содержание

На практических примерах рассказано о том, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. От физических основ электроники, описания устройства и принципов работы различных радиоэлектронных компонентов, советов по оборудованию домашней лаборатории автор переходит к конкретным аналоговым и цифровым схемам, включая устройства на основе микроконтроллеров. Приведены элементарные сведения по метрологии и теоретическим основам электроники. Дано множество практических рекомендаций: от принципов правильной организации электропитания до получения информации о приборах и приобретении компонентов применительно к российским условиям. Третье издание дополнено сведениями о популярной платформе Arduino, с которой любому радиолюбителю становятся доступными самые современные радиоэлектронные средства.

Для широкого круга радиолюбителей

Занимательная электроника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Разумеется, мы по ходу дела использовали два допущения (что I б << I к и что U бэ есть в точности 0,6 В — и то, и другое не всегда именно так), но мы же давно договорились, что не будем высчитывать характеристики схем с точностью до единиц процентов!

Ограничение, которое накладывается транзистором, будет проявляться, только если мы попробуем делать R н все меньше и меньше: в конце концов, либо ток коллектора, либо мощность, на нем выделяемая (она равна ( U пит— U вых )· I к ), превысят предельно допустимые значения, и либо сгорит коллекторный переход, либо (если I к чем-то лимитирован) то же произойдет с переходом база-эмиттер. Зато в допустимых пределах мы можем со схемой эмиттерного повторителя творить что угодно, и соотношение I к = = ( U вх— U бэ )/ R н будет всегда выполняться.

Про такую схему говорят, что она охвачена стопроцентной отрицательной обратной связью по напряжению. Об обратной связи мы подробнее поговорим в главе 12 , посвященной операционным усилителям, а сейчас нам важно, что такая обратная связь ведет к стабилизации параметров схемы и их независимости как от конкретного экземпляра транзистора, так и от температуры. Но ведь это именно то, чего нам так не хватало в классической схеме с общим эмиттером! Нельзя ли их как-то скомбинировать?

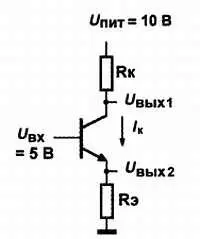

Действительно, «правильный» усилительный каскад на транзисторе есть комбинация той и другой схемы, показанная на рис. 6.8. Для конкретности предположим, что U пит = 10В, U вх = 5 В (постоянная составляющая). Как правильно рассчитать сопротивления R э и R к ? Заметим, что схема обладает двумя выходами, из которых нас больше интересует выход 1 (выход усилителя напряжения, соответствующий выходу в схеме с общим эмиттером по рис. 6.6).

Рис. 6.8. Стандартный усилительный каскад на биполярном транзисторе

При нормальной работе каскада (чтобы обеспечить максимально возможный размах напряжения на выходе) разумно принять, что в состоянии покоя, т. е. когда U вх равно именно 5 В, на выходе (на коллекторе транзистора) была бы половина питания, т. е. в данном случае тоже примерно 5 В. Это напряжение зависит от коллекторного тока и от сопротивления нагрузки по этому выходу, которое равно в нашем случае R к . Как правило, сопротивление нагрузки R к нам задано, примем для определенности, что R к = 5,1 кОм. Это означает, что в «хорошем» режиме, чтобы обеспечить U вых1 = 5 В, ток коллектора должен составлять 1 мА — посчитайте по закону Ома [9] На самом деле средний ток коллектора в маломощном биполярном транзисторном каскаде и должен составлять величину порядка 1 мА — если он много меньше, то в дело вступают шумы и прочие неидеальности транзистора, а если много больше — это неэкономно с точки зрения расходования энергии источника, да и транзисторы нужно тогда выбирать более мощные, а у них намного больше шумы, утечки, они дороже, крупнее…

! Но ток коллектора мы уже умеем рассчитывать, исходя из закономерностей для каскада с о. к., — он ведь равен U вх— U бэ )/ R э (в данном случае R э и есть R н ). Из этих условий получается, что резистор R э должен быть равен 4,3 кОм (мы всегда выбираем ближайшее из стандартного ряда сопротивлений, и больше не будем об этом упоминать). Мы не сильно нарушим законы природы, если просто положим в этой схеме R э = R к = 5,1 кОм — с точностью до десятых вольта выходные напряжения по обоим выходам будут равны — проверьте!

Такая (очень хорошая и стабильная) схема не обеспечит нам никакого усиления по напряжению, что легко проверить, если при рассчитанных параметрах увеличить U вх , скажем, на 1 В. Напряжение на эмиттере увеличится также на 1 В, общий ток коллектора-эмиттера возрастет на 0,2 мА (1 В/5 кОм), что изменит падение напряжения на коллекторном резисторе также на 1 В в меньшую сторону (помните, что выходы инвертированы?). Зато! Мы в данном случае имеем схему, которая имеет два совершенно симметричных выхода: один инвертирующий, другой точно совпадающий по фазе с входным сигналом. Это дорогого стоит!

Единственное, что портит картинку — факт, что выходные сопротивления такой схемы сильно разнятся. Нагрузив нижний выход ( U вых2 ) еще какой-то нагрузкой (что равносильно присоединению параллельного резистора к R э ), мы изменим общий ток коллектора, и напряжение верхнего выхода ( U вых1 ) также изменится. А обратного не получается, т. е., если мы уменьшим R к , нагрузив его, то U вых1 изменится — но это практически никоим образом не скажется на U вых2 .

Как нам обеспечить полную (или близкую к таковой) симметричность схемы усилителя — чуть далее. А пока нас занимает вопрос — так как же на этом якобы усилителе что-нибудь усилить? У меня есть микрофон или гитарный звукосниматель с выходом 1 мВ. Хочу получить на выходе хотя бы 100 мВ, чтобы хватило для линейного входа усилителя — ну и? Оказывается, все просто, нужно только поступиться принципами, от чего предостерегала незабвенная Нина Андреева еще в советские времена.

Принципы заключаются в следующем: в рассчитанной схеме мы старались все сбалансировать и обеспечить наилучший режим работы транзистора. Но зло и добро в мире, говорят, существуют в одинаковых количествах — если режим наилучший, значит, что-то будет наихудшим. В данном случае — усиление по напряжению.

Ранее мы писали, что коэффициент усиления по напряжению каскада с общим эмиттером зависит от соотношения сопротивлений (т. е. токов в базе и коллекторе). Сделав его неоптимальным для транзистора, мы можем что-то улучшить для себя.

Практически это делается так: пусть мы предполагаем, что максимально возможная амплитуда на входе каскада (относительно среднего значения) не превысит, допустим, 1 В. При минимуме сигнала напряжение на базе не должно быть меньше 1,7 В, иначе транзистор запрется, и сигнал будет ограничен «снизу». Примем его равным 2 В для надежности. Номинал эмиттерного резистора R э (при все том же оптимальном токе коллектора 1 мА) будет тогда равен 1,3 кОм. Нагрузка коллектора ( R к ) пусть останется такой же — 5,1 кОм. Обратите внимание, что на выходе U вых1 среднее напряжение — напряжение покоя — в этом случае осталось тем же самым (5 В).

При таких параметрах каждый вольт изменения напряжения на входе даст уже примерно 4 вольта изменения напряжения на выходе U вых1 , т. е. коэффициент усиления по напряжению составит 4 и всегда будет примерно равен соотношению резисторов в коллекторе и эмиттере. Мы можем в определенных пределах увеличить этот коэффициент, уменьшая номинал R э вплоть до нуля, тем самым все больше дестабилизируя схему (как показано при описании схемы с общим эмиттером) и одновременно уменьшая диапазон усиливаемых входных напряжений. Интересным свойством рассмотренной схемы является то, что абсолютное значение напряжения питания здесь не важно, — рассчитанный на одно питание, каскад сохранит все свои свойства (кроме максимально допустимого выходного напряжения) и при другом, таковы свойства систем с обратной связью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: