Юрий Ревич - Занимательная электроника

- Название:Занимательная электроника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3479-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Ревич - Занимательная электроника краткое содержание

На практических примерах рассказано о том, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. От физических основ электроники, описания устройства и принципов работы различных радиоэлектронных компонентов, советов по оборудованию домашней лаборатории автор переходит к конкретным аналоговым и цифровым схемам, включая устройства на основе микроконтроллеров. Приведены элементарные сведения по метрологии и теоретическим основам электроники. Дано множество практических рекомендаций: от принципов правильной организации электропитания до получения информации о приборах и приобретении компонентов применительно к российским условиям. Третье издание дополнено сведениями о популярной платформе Arduino, с которой любому радиолюбителю становятся доступными самые современные радиоэлектронные средства.

Для широкого круга радиолюбителей

Занимательная электроника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В нашем примере используется небольшая автомобильная лампочка 12 В, 100 мА (примерно, как для подсветки приборной доски в «Жигулях»), а цепь базы питается от источника 5 В (например, через контакты реле). Расчет такой схемы элементарно прост: при токе в коллекторе 100 мА в базе должно быть минимум 10 мА (рассчитываем на самый «дубовый» транзистор, реально можно и меньше). О падении между базой и эмиттером забывать не следует, поэтому считаем, что напряжение на базовом резисторе R б составит 5 В — 0,6 В = 4,4 В, т. е. нужное сопротивление будет 440 Ом. Выбираем ближайшее меньшее из стандартного ряда и получаем 430 Ом. Все?

Нет, не все. Схема еще не совсем доделана. Она будет работать нормально, если вы поступите так: подключите базовый резистор к напряжению 5 В (лампочка горит), а затем переключите его к «земле» (лампочка гаснет). Но довольно часто встречается случай, когда напряжение на базовый резистор подается-то нормально, а вот при отключении его резистор не присоединяется к «земле», а просто «повисает в воздухе» (именно этот случай и показан на схеме в виде контактов). Так мы не договаривались — чтобы транзистор был в режиме отсечки, надо, чтобы база и эмиттер имели один и тот же потенциал, а какой потенциал у базы, если она «в воздухе»? Это только формально, что ноль, а на самом деле всякие наводки и внутренние процессы в транзисторе формируют небольшой базовый ток. И транзистор не закроется полностью — лампочка будет слабо светиться! Это раздражающий и очень неприятный эффект, который даже может привести к выходу транзистора из строя (а старые германиевые транзисторы приводил с гарантией).

Избежать такого эффекта просто — надо замкнуть базу и эмиттер еще одним резистором R бэ . Самое интересное, что рассчитывать его практически не надо, — лишь бы падение напряжения на нем при подаче напряжения на базу не составило меньше, чем 0,6 В. Чем оно больше, тем лучше, но все же сопротивление не должно быть слишком велико. Обычно его выбирают примерно в 10 раз больше, чем резистор R б , но если вы здесь поставите не 4,3 кОм, как указано на схеме, а, к примеру, 10 кОм, тоже не ошибетесь. Работать этот резистор будет так: если включающее напряжение на R б подано, то он не оказывает никакого влияния на работу схемы, поскольку напряжение между базой и эмиттером все равно 0,6 В, и он только отбирает на себя очень небольшую часть базового тока (легко подсчитать какую — примерно 0,15 мА из 10 мА). А если напряжения нет, то R бэ надежно обеспечивает равенство потенциалов базы и эмиттера, независимо от того, подключен ли базовый резистор к «земле» или «висит в воздухе».

Я так подробно остановился на этом моменте потому, что о необходимости наличия резистора R бэ при работе в ключевом режиме часто забывают — даже в очень интересной во всех отношениях книге [3] повсеместно встречается эта ошибка.

Простейшая ключевая схема представляет собой вариант так называемой схемы включения транзистора с общим эмиттером (о. э.). В наших примерах есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это подключение базовой цепи к питанию от 5 В. Это очень часто встречающийся случай, с которым и в этой книге вам придется иметь дело. Напряжением 5 В обычно питаются распространенные типы контроллеров и логических микросхем, и управление таким напряжением устройствами, которым требуется более высокое напряжение питания, чаще всего осуществляется именно по схеме рис. 6.4.

Во-вторых, обратите внимание, что сигнал на коллекторе транзистора инвертирован (т. е. противоположен по фазе) по отношению к входному сигналу. То есть, если на базе (точнее, на базовом резисторе) напряжение имеется — на коллекторе оно равно нулю, и наоборот! Это и имеют в виду, когда говорят, что транзисторный каскад в схеме с общим эмиттером инвертирует сигнал (это относится не только к ключевому, но и к усилительному режиму работы, о котором будет рассказано далее). При этом на нагрузке (лампочке), которая подключена к питанию, а не к общей для входа и выхода каскада «земле», все в порядке — т. е. она горит, когда на входе сигнал есть, так что визуальный сигнал не инвертирован.

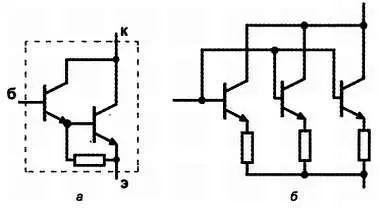

Для подключения мощных нагрузок к маломощным управляющим схемам употребляют различные схемы совместного включения транзисторов. Так, транзистор Дарлингтона (его часто называют транзистор с супербетой , мы будем называть его и так, и так) представляет собой две транзисторные структуры, включенные каскадно, как показано на рис. 6.5, а . Разумеется, можно соорудить такую структуру самостоятельно (левый транзистор обычно меньшей мощности, чем правый), но существуют и приборы, выпускаемые промышленно (на рис. 6.5, а общий корпус показан пунктиром). Величина β для них равна произведению коэффициентов усиления для каждого из транзисторов и может составлять до нескольких тысяч. При использовании таких «супербета»-транзисторов обязательно следует иметь в виду то обстоятельство, что рабочее напряжение между базой и эмиттером у них будет составлять примерно удвоенную величину от обычного транзистора — т. е. 1,2–1,4 В. Сопротивление резистора, как сказано ранее, принципиального значения не имеет и для мощных транзисторов может составлять несколько килоом.

Рис. 6.5. Другие схемы подключения:

а— транзистор Дарлингтона; б— параллельное включение транзисторов

На рис. 6.5, б приведена редко требующаяся, но весьма полезная, схема параллельного включения мощных транзисторов с целью увеличения допустимого коллекторного тока и рассеиваемой мощности (см. далее). Она немного напоминает схему Дарлингтона, но никакого умножения «бет» там, естественно, не происходит — суммируются только предельно допустимые показатели. Поскольку транзисторы всегда немного отличаются друг от друга, то для выравнивания токов через них в этой схеме служат резисторы в эмиттерных цепях, которые нужно выбирать так, чтобы падение напряжения на них при максимальном токе составляло примерно 0,2 В. Естественно, эти резисторы ухудшают КПД, поэтому для подобных целей удобнее использовать мощные полевые транзисторы, для которых в аналогичном включении дополнительных резисторов не требуется.

Теперь займемся собственно усилительным режимом. Из сказанного ясно, что между режимом насыщения и режимом отсечки должен существовать какой-то промежуточный режим — например, когда лампочка на рис. 6.4 горит вполнакала.

Действительно, в некотором диапазоне базовых токов (и соответствующих им базовых напряжений) ток коллектора и соответствующее ему напряжение на коллекторе будет плавно меняться. Соотношение между токами здесь будет определяться величиной коэффициента усиления по току для малого сигнала, который по некоторым причинам обозначается весьма сложно: h 21э (на Западе — h FE ). В первом приближении h 21э можно считать равным коэффициенту β , хотя он всегда больше последнего. Учтите, что в справочниках иногда приводятся именно h 21э , а иногда β , так что будьте внимательны. Разброс h 21э для конкретных экземпляров весьма велик (и сама величина сильно зависит от температуры), поэтому в справочниках приводят граничные значения (от и до).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: