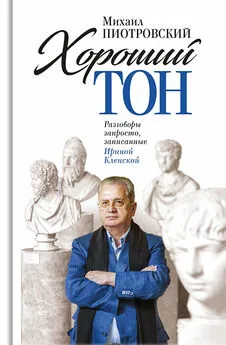

Михаил Пиотровский - Коранические сказания

- Название:Коранические сказания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Пиотровский - Коранические сказания краткое содержание

В оформлении использованы средневековые арабские рукописи.

Коранические сказания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В коранической истории Ибрахима настойчиво звучит мотив разрыва с верой отцов. Здесь он принимает более конкретную и драматическую форму, чем в рассказах о других пророках. Ибрахим порывает не просто с традициями отцов, но и с родным отцом. Это подчеркнуто и тем, что Коран даже называет его имя. Постоянно повторяется фраза: «Вот сказал он своему отцу и своему народу» (21:52/53; 26:70; 37:85/83; 43:26/25 и др.). Именно отец хочет его изгнать, угрожает побить камнями. Об этом грешном отце Ибрахим молит, потом Аллаха, заступается за него, имея в виду будущий Суд. Восстание против своих семей, рода, конфликты с отцами были частыми в жизни первых мусульман, составляли одну из главных сложностей их жизни. Пример Ибрахима должен был их поддержать и подбодрить.

Мы знаем, что призванию Мухаммада в качестве пророка предшествовали какие-то размышления и искания. Некоторое представление о них, как мне кажется, дает трогательный рассказ о том, как Ибрахим разочаровался в идолах и стал искать себе иных богов, как он отверг поклонение звездам, луне и солнцу и уверовал в их творца — Аллаха. Именно коранический рассказ может помочь нам увидеть то, что происходило в душе Мухаммада.

«И когда покрыла его ночь, он увидел звезду и сказал: „Это — Господь мой!“ Когда же она закатилась, он сказал: „Не люблю я закатывающихся“.

Когда он увидел месяц восходящим, он сказал: „Это — Господь мой!“ Когда же тот зашел, он сказал: „Если господь мой меня не выведет на прямой путь, я буду из людей заблудившихся“.

Когда же он увидел солнце восходящим, то сказал: „Это — Господь мой, он — больший!“ Когда же оно зашло, он сказал: „О народ мой! Я непричастен к тому, что вы придаете Ему в сотоварищи.

Я обратил лицо свое к тому, кто сотворил небеса и землю, поклоняясь Ему чисто, и я — не из многобожников“» (6:76-79).

Проповедь Ибрахима своему народу параллельна той части проповеди Мухаммада, которая менее всего отразилась в анализировавшихся выше рассказах о пророках и катастрофах. Это гневное осуждение идолов, попытка их уничтожить, доказать их бессилие и бесполезность. Такая прямая и резкая борьба с верованиями окружающих была одной из ярких сторон деятельности Мухаммада. Именно она в первую очередь вызывала противодействие и осуждение. Мухаммад же подкреплял свои обличения тем, что так же поступал Ибрахим. Он как бы повторял аргументы первого монотеиста.

Европейская наука реконструировала схему эволюции образа Ибрахима в Коране от библейского персонажа, никак не связанного с Аравией, к патриарху — строителю аль-Ка‘бы. Согласно этой реконструкции, мотивы связи Ибрахима с Меккой появились только в Медине и были порождены полемикой пророка с иудеями, явились результатом его разрыва с ними [86].

Это и верно и неверно. Эволюция образа от библейского героя — борца с идолами — к предшественнику Мухаммада и зачинателю мусульманского учения и культа в Коране, несомненно, есть. Исключительное значение для Мухаммада и мусульман Ибрахим приобрел действительно в Медине, когда новая религия осознала себя как нечто особое, отличное от окружавших ее вероучений, превосходящее их. Но эту эволюцию было бы слишком просто объяснять как прямой результат постепенного приобретения Мухаммадом новых знаний от иудеев и введения новых доказательств в борьбе с ними.

Основные элементы рассказа были известны еще до Медины, но в разное время акценты ставились на разные моменты. Идея о связях Ибрахима-Авраама с Аравией не была большим новшеством. Предание о нем было известно в Аравии, хотя мы мало знаем о том, как именно его представляли себе аравийцы — иудеи, христиане и язычники.

Ибрахим упоминается, хотя и не часто, в доисламских стихах. Само имя встречается в арабских генеалогиях и в североаравийских надписях [87]. Характер коранических рассказов тоже предполагает в Ибрахиме достаточно известную слушателям фигуру, о которой рассказывают подробно не самые известные, но важные — как параллель Мухаммаду — эпизоды.

В Аравии и до Мухаммада были люди, которые верили в единого Бога, не будучи при этом иудеями или христианами,— так называемые ханифы, благочестивые люди, отказавшиеся поклоняться идолам, хотя и не мешающие другим это делать. Они верили в единственного и единого Бога, но к какой-либо организованной религии не примыкали [88]. Именно ханифом называет Мухаммад Ибрахима. Его вера, как и вера Мухаммада, называется ханифской. Есть веские основания считать, что в некоторых местах Корана, там, где сейчас стоит слово ислам , первоначально стояло ханифийа (ханифство) [89].

В Южной Аравии в V-VI вв. под влиянием крупных монотеистических религий и в результате развития собственно йеменской религиозной системы появилось свое, не очень четкое монотеистическое учение, чем-то сходное с внутриаравийским ханифством. Одним из внешних признаков этого монотеизма, отраженным в древнейеменских надписях, были имена божества. Они такие же, как и те, что встречаются в рассказе об Ибрахиме. Это, во-первых, «Господь небес и земли» (21:56/57). При этом в Коране подчеркнуто, что Господь Ибрахима — именно творец небес и земли. Он не солнце, не луна, не звезды, с которыми обычно отождествлялись божества домонотеистического пантеона йеменцев. Во-вторых, Бог Ибрахима — Рахман (Милостивый) [19:44/45, 45/46; ср.: Коран (Крачковский) — Милосердный]. Это одно из самых распространенных названий божества в йеменских единобожеских надписях. Что же касается прозвища Ибрахима халил Аллах , то оно встречается в аравийской среде накануне ислама, в стихах, приписываемых иудею Самав’алю (VI в.) и мекканцу-христианину Вараке б. Науфалю [90].

Все это показывает, что коранический Ибрахим не прямо восходит к библейскому Аврааму. Детали и черты коранического рассказа находят себе параллели и корни в среде предисламской Аравии. К аравийскому бытованию представлений, а может быть, и цикла об Аврааме могут восходить некоторые мотивы коранической истории, которым не находится прямых источников в Ветхом завете и послебиблейской литературе.

Патриархально настроенным аравийцам был близок настойчиво повторяемый Кораном мотив о даровании Ибрахиму обильного и славного потомства. По происхождению он, конечно, библейский, присутствует в истории о ветхозаветной троице и в звездном знамении о будущем потомстве Авраама (Бытие 15:5). Однако в Коране он выделен особенно и нарочито, повторяется почти в каждом эпизоде, связанном с Ибрахимом, как главное доказательство того, что Аллах к нему благосклонен. Часто повторяется, что Аллах даровал Ибрахиму Исхака-Исаака и Йа‘куба-Иакова.

Это упоминание в востоковедной литературе считают иногда доказательством того, что в мекканский период (к которому относятся эти аяты) Мухаммад не знал, что Иаков сын, а не брат Исаака. Якобы только в Медине, от иудеев, ему стало известно, что Исма‘иль, которого он знал как некую отдельную фигуру, и есть второй сын Ибрахима. Это можно было бы счесть еще одним указанием на существование аравийского внеиудейского сказания об Ибрахиме. Иудеи в таком вопросе ошибаться не могли. Однако коранический текст на самом деле не дает оснований говорить об ошибке. Исхак и Йа‘куб не называются там сыновьями Ибрахима. Речь идет о даровании потомства, а именно Исхака, Йа‘куба и прочих поколений. Сын и внук олицетворяют собой два первых поколения, показывают, что потомство стало действительно долгим, а не закончилось на рожденном в глубокой старости сыне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: