Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе)

- Название:Шелест гранаты (издание второе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-260-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе) краткое содержание

В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также — о персонажах замкнутого мира военной науки.

Во втором (электронном) издании переработан текст, существенно расширен иллюстративный ряд.

Шелест гранаты (издание второе) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

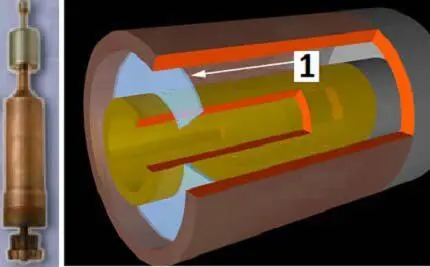

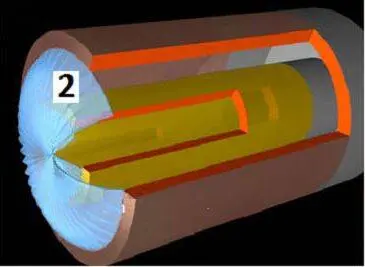

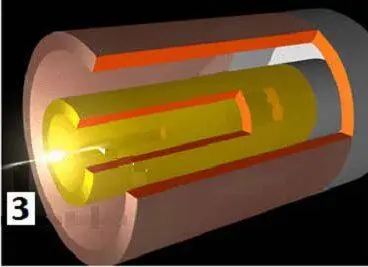

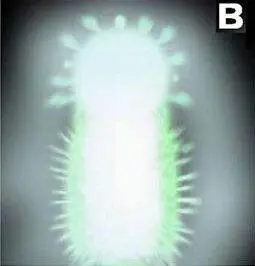

Фотография камеры «плазменного фокуса» (вверху слева) и последовательность ее работы. В газовой (дейтеротритиевой) смеси зажигается сильноточный разряд 1 между полым анодом и внешним катодом. Пондерромоторные силы большого тока «гонят» плазму 2 разряда к торцу анода. При схлопывании («фокусировании») 3, параметры плазмы значительно возрастают и создаются условия для DT реакции, сопровождающейся выходом нейтронов.

Чтобы понять перспективы первой идеи, достаточно было подсчитать кинетическую энергию снаряда: она приближалась к гигаджоулю, а это означало, что даже в совершенно нереальном случае преобразования в нее всей энергии взрывчатки, вес заряда должен был превысить сотню килограммов, а в реальном — перевалить за десяток тонн! Наверное, такой расчет как-то на досуге проделал и сам Бипринц, потому что он избегал дискуссий по поводу этого варианта, постулируя его сугубую секретность. Вторую идею он представлял чуть ли не фактором стратегического противоборства, ответом на размещение в Европе американских двухфазных термоядерных боеприпасов (по американской терминологии — «боеприпасы с повышенным выходом радиации»). Борзописцы окрестили их «нейтронными бомбами», хотя такими зарядами оснащались боевые части ракет «Лэнс» и 203-мм гаубичные снаряды (рис. 5.2).

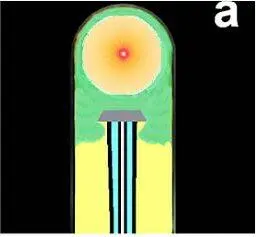

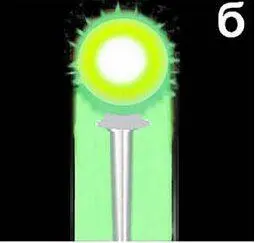

Образцы двухфазных («деление + синтез») термоядерных боеприпасов. Вверху — 203-мм снаряд ХМ-753 с нейтронным зарядом W-79 (изображен на рисунке красным цветом). Было произведено 325 таких снарядов и еще 225, при взрыве которых происходило только деление плутония. Ниже — заряд W-70 mod3 — нейтронный вариант для боеголовки оперативно — тактической ракеты «Лэнс», энерговыделение при взрыве которого лишь немного превышало 1кт. Двухфазные заряды включают: запал 1, массивный буфер 2, трубу 3, изготовленную из легкоионизуемого пенополистирола, ампулу с термоядерным топливом 4 и трубку 5 из U 235(при хранении заряда эта трубка служит для удаления гелия-3, — продукта распада содержащегося в топливе трития). На рисунках ниже изображена последовательность событий при взрыве заряда. Выход рентгеновского излучения через прозрачный для него корпус запала и диффузия излучения (показано зеленоватым цветом, «а») в пенополистирол. Поток вещества, бывшего зарядом, сдерживается буфером, чтобы не нарушить осевую симметрию сжатия ампулы. Давление рентгеновского излучения превышает миллиард атмосфер, а давление образованной им плазмы — еще почти на порядок выше. В сжатом топливе (которое дополнительно «подогревает» деление в длинном сверхкритическом стержне, бывшим ранее трубкой 5), начинается термоядерная реакция («б»). Далее происходит расширение плазмы и начинается образование огненного шара ядерного взрыва («в»).

…На единицу массы реагентов реакция синтеза обеспечивает выход в несколько раз большей энергии, чем реакция деления, но «зажечь» ее нелегко, поэтому важно выбрать наиболее «легковоспламеняющееся» топливо. Наименьшие энергии частиц требуются для реакции в изотопах водорода:

D + Т → Не 4+ п + 17,6МэВ

которая на единицу массы реагентов обеспечивает выход в несколько раз большей энергии, чем реакция деления. Однако и дейтерий (D) и тритий (Т) при нормальных условиях — газы, достаточные количества которых сложно «собрать» в устройстве разумных размеров. Но оказалось возможным инициировать синтез в твердых гидридах изотопа лития-6 ( Li 6 D и Li 6 T ), «перевалив», с помощью заряда деления, необходимое для этого значение комбинации температуры топлива и времени его удержания при этой температуре. «Перевалить», кстати, оказалось не так просто: для этого плотности энергии разлетающегося во все стороны вещества заряда хватает не всегда, нужно сконцентрировать энергию взрыва. Имплозивный режим был реализован при сжатии топлива рентгеновским излучением, которое распространяется намного быстрее как потока вещества заряда, так и ударной волны.

По мере того как синтез самых «легкозажигаемых» изотопов разогревает топливо, в нем начинают протекать вторичные реакции с участием как содержавшихся в смеси, так и образовавшихся ядер:

D + D →Т + р + 4МэВ; D + D → Не 3+п + 3,ЗМэВ; Т + Т → Не 4+2п + 11,ЗМэВ; Не 3+D → Не 4+р + 18,4 МэВ; Li 6+п → Не 4+Т + 4,8МэВ ;

так что и литий не оказывается «балластом». При этом ядра ускоряются не напряжением, как в нейтронной трубке, а приобретают необходимую энергию при повышении температуры. Это — истинные термоядерные взаимодействия, а не похожие на них реакции срыва.

Сечения процессов, происходящих в ампуле, неодинаковы и, конечно, не все топливо успевает прореагировать. Энергетический вклад вторичных взаимодействий зависит от конструкции заряда и может оказаться существенным, но он намного меньше, чем могла бы дать реакция того же количества ядер дейтеро-тритиевой смеси, которая, к тому же, быстротечна настолько, что температура на фронте синтеза [95] У этой реакции много общего с детонацией химических ВВ, где энерговыделение также происходит в узкой области, прилегающей к фронту, только при термоядерной детонации скорость и другие параметры на много порядков выше. А вот при делении ядер длина свободного пробега нейтронов сравнима с размерами сборки, реакция не имеет выраженного фронта и охватывает сразу весь объем делящегося вещества (такой процесс принято называть «гомогенным взрывом»).

существенно выше и достигает миллиарда градусов: продукты реакции в этой узкой области не успевают «уравнять» свою энергию в столкновениях с окружающими частицами.

С ядрами железа (из которого, в основном, и состоит броня) нейтроны МэВных энергий, испускаемые «боеприпасом с повышенным выходом радиации» взаимодействуют не очень активно. Иное дело — человеческие ткани, содержащие много водорода, — легким ядрам такие нейтроны при столкновениях придают значительную скорость, а сами — замедляются и затем активно участвуют в разнообразных реакциях. Все эти процессы приводят к ионизации, то есть — к радиационным поражениям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: