Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе)

- Название:Шелест гранаты (издание второе)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-260-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шелест гранаты (издание второе) краткое содержание

В книге, которую держит в руках читатель, он найдет также исторические экскурсы, пронизанные иронией рассуждения о политике и политиках, а также — о персонажах замкнутого мира военной науки.

Во втором (электронном) издании переработан текст, существенно расширен иллюстративный ряд.

Шелест гранаты (издание второе) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сборки Е-14, в которых начальный (и большой) ток в излучателях обеспечивали СВМГ, сработали без особого эффекта, но когда стали подрывать Е-9, начались сбои в бортовом компьютере ракеты. Группа Биюшкина фиксировала параметры облучения с помощью очень надежного прибора, предназначенного для регистрации ЭМИ ЯВ.

Хотя измерялась только низкочастотная составляющая излучения, не было никаких сомнений, что излучение сборок Е-14 уступало по мощности несравненно хуже обеспеченным энергией старомодным Е-9. В последний день испытаний, проходивших в тридцатиградусные морозы, Биюшкин уличил разработчиков ракеты в том, что они отсоединили перед опытами радиовысотомер, но это проявление «первого постоянно действующего фактора» не удивило.

Пожалуй, эти испытания были лучом надежды среди ложных успехов и явных провалов 1988 года!

Все подтвердилось в феврале 1989 г. в ходе испытаний в Арзамасе-16, где был нащупан, наконец, оптимальный для излучения уровень энергии — менее килоджоуля!

5.10

Опыты со сверхпроводниками. Взрывы выбивают стекла и магнитное поле из железных пластин

В ходе февральской и апрельской сессий проводились не только нудные опыты по оптимизации ЦУВИ. Попросил о помощи Слепцов из НИИВТ: он хотел определить критические токи в создаваемых его лабораторией высокотемпературных сверхпроводниках — микронной толщины пленках из YBa 2Cu 3O 7 , нанесенных на подложки из искусственного сапфира. Как предполагал Слепцов, токи, при которых такие пленки должны переходить из разряда сверхпроводников в плохие изоляторы, составляли килоамперы. Но скачки сопротивления ведут к скачкам тока в контуре, что не могжет не сопровождаться существенным изменением магнитного момента, второй производной которого по времени, как известно, пропорциональна мощность РЧЭМИ. Пришлось попросить, чтобы пленки были напылены на сапфировые подложки в виде колец…

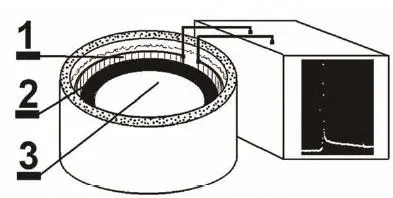

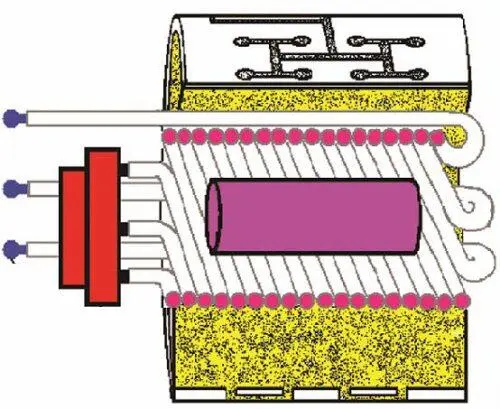

Ценность сверхпроводникового излучателя (рис. 5.17) состояла в том, что его можно было сделать невзрывным (например, получив импульс тока в соленоиде от кабельного формирователя), и в этом качестве использовать для исследований воздействия сверхширокополосного РЧЭМИ на электронику в лабораторных, а не полигонных условиях, что во многих случаях более удобно.

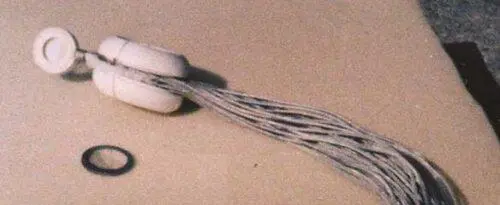

Схема излучателя с переключающим элементом из сверхпроводника и элементы «сверхпроводникового» излучателя: соленоид с подводящими кабелями (их много — чтобы снизить сопротивление) и кольцо из сверхпроводника.

Одновитковый соленоид из меди 1 окружает кольцо 2. Оба погружены в жидкий азот 3, где кольцо обретает сверхпроводимость. Источник тока формирует в соленоиде 1 импульс с коротким (в сотню наносекунд) фронтом.

Индуктивность соленоида вначале мала, потому что внутри него находится сверхпроводящая вставка, поэтому возрастание тока определяется только возможностями формирователя. Магнитное поле сосредотачивается в узком зазоре между сверхпроводником и соленоидом: в сверхпроводник оно не может проникнуть, потому что там индуцируется ток, полностью его компенсирующий, а в соленоид из меди хоть и проникает, но медленно. Когда ток в сверхпроводнике превышает критическое значение, возникает фазовый переход, по одну сторон которого пленка еще сверхпроводящая, а по другую — проводит плохо. Фронт перехода двигается от периферии кольца к его оси. Как оказалось, скорость этого движения довольно велика (десяток километров в секунду или сантиметр в микросекунду), но слабо зависит от индукции внешнего магнитного поля. Это позволяет за те доли микросекунды, пока магнитное поле «ест» сверхпроводимость кольца шириной в несколько миллиметров, успеть «накачать» существенную энергию в соленоид. Когда же фронт фазового перехода достигает внутренней границы кольца, ток, а значит, и магнитный момент меняются очень быстро и эмиссия РЧЭМИ существенна, хотя и уступает по мощности излучению ЦУВИ почти два порядка.

Результаты опытов по определению критических токов в сверхпроводниках были представлены на конференции в Самарканде. Был представлен на международной конференции и доклад об излучателе.

Потом началась серия испытаний на полигоне Кызбурун-3. В новом ЦУВИ — сборке Е-23 — УВ в рабочем теле (РТ) создавалась уже не контактной детонацией, а ударом сжимаемого взрывом лайнера (рис. 5.18), что позволяло одновременно увеличить и магнитное поле и давление ударной волны в РТ, но все равно сборка вместе с конденсатором выглядела так, что никаких ассоциаций с устройством, которое можно разместить в боеприпасе, не вызывала.

Сверху — схема цилиндрического ударно-волнового излучателя, в котором катушка, окружающая рабочее тело (РТ) из монокристалла выполняет три функции:

— создает начальное магнитное поле;

— увеличивает индукцию созданного поля при сжатии взрывом;

— формирует в рабочем теле ударную волну при ударе по его поверхности.

Ниже — осциллограмма производной магнитного поля на оси рабочего тела, снятая с помощью высокоскоростного осциллографа. «Хлыст» соответствует сжатию поля после удара лайнера по поверхности РТ. Видно, насколько ударная волна сжимает поле быстрее, чем лайнер, жалкий сигнал от сжатия поля которым — на уровне высот меток времени (ср. с осциллограммой рис. 4.13). Справа — ЦУВИ (в верхней левой части снимка) подключен к высоковольтному конденсатору (вес — 120 кг), ток разряда которого создает в рабочем теле из монокристалла необходимое для эмиссии РЧЭМИ магнитное поле.

Не «выручал» и СВМГ с постоянными магнитами: коэффициент его усиления в этом случае должен был составлять десятки тысяч и боеприпас получался слишком длинным для большинства носителей.

Исследовались также ЦУВИ, увеличенные в два и три раза — для получения данных, необходимых теоретикам Бармина для расчетов некоторых важных частных случаев. Идея опытов заключалась в следующем: не все интересующие параметры можно было измерить напрямую, но предполагалось подобрать такую комбинацию этих параметров, которая согласовывалась бы с расчетами для всех трех сборок различных размеров. Взрывы в Кызбуруне-3 в те дни были значительно более мощными, чем ранее, в соседнем поселке лопались стекла и перестали нестись куры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: