Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пережив в 1957-1960 годах затяжной кризис, Старицкая вновь возвращается к творчеству – сначала к гравюрам, а затем к оформлению книг. В 1960 году она гравирует в мастерской Лакурьера и Фрело серию офортов в своей прежней манере: густые, переливающиеся массы цвета, хроматические контрасты. В 1964-1965 годах начинается новый период в творчестве Старицкой: отойдя от прежней «лирической абстракции», она создает коллажную серию «Воскресные мифологии», в которой вновь появляются человеческие фигуры, танцующие бесы, злобные животные – целый мир, который художница будет изображать до самой своей смерти. Соединив коллаж и письмо маслом густыми мазками, Старицкая обрела тот способ выражения, который более всего соответствовал ее темпераменту. Она вырезает, вырывает, складывает и мнет бумагу, расписывает ее переливающимися цветами гусиным пером или кистью, благодаря чему коллажи выглядят на удивление роскошно, соединяя в себе свойства лшвописи и скульптуры. Сама она так объясняла свои пристрастия: «[коллаж] – это авантюра… неожиданность… случай прирученный, но в то же самое время диктующий вам формы и контрасты, даже цвета, которые выходят куда более странными [для меня самой], чем когда я имею дело с гуашью или с маслом. В коллаже есть нечто непредвиденное, выбивающееся из привычных рамок, продиктованное чем-то, что дремлет в вас и внезапно просыпается и вырывается наружу» 3*. Историк искусства Жан-Клод Маркаде, хорошо знавший Старицкую, написал о ее творчестве, что его «подчеркнутая ирреальность возвращает нас в доисторические времена» 4*. Этой тягой к «доисторическому» Маркаде объясняет одно из основных свойств творчества Старицкой, для которого характерна «живописность как таковая, вне зависимости от использованного материала» 5*.

В последнем периоде своего творчества Старицкая находит оригинальный способ соединить отвлеченный лиризм с жизнерадостностью, роднящей ее с такими представителями «наивного искусства», как, например, хорошо ей известный и высоко ею ценимый Эмиль Ратье. Однако более всего поражает в последних работах художницы ее возвращение к русским корням. Русского духа исполнены гравюры Старицкой, ее «вещные поэмы» и коллажи по мотивам старинных русских преданий или произведений русских поэтов (Цветаевой, Багрицкого); русским духом дышит фактура ее произведений с врубелевски- ми бороздками и ее четкая графика, напоминающая о Фаворском; наконец русский дух лежит в основе художественного идеала Старицкой, ее отношения к искусству как к стихии, растворенной в жизни. Старицкая не отрицала, что ее постоянные возвращения к русской теме, к русскому карнавалу и русским бесам не случайны: «Да. Я думаю, что это лежит в основе всего, но дело тут не в фольклоре, не в вещах, заметных с первого взгляда, но в чем-то глубинном, что очень важно и потому в той или иной форме дает себя знать» 6*.

Перевод с французского Веры Мильчиной

1* Выставка эта проходила в Вуппертале, а затем в Русском, музее в Петербурге (2001 ).

2* Seuphor M. Dictionnaire de la peinture abstraite. Paris, 1957.

3* Беседа с Луи Барби в программе швейцарского франкоязычного телевидения «Воскресные мифологии, или Приключения маргинальной книги» (1978).

4* Предисловие к выставке в галерее Нумага (Овернье, Швейцария), 1976.

5* Там же.

6* Беседа с Луи Барби.

Георгий Коваленко

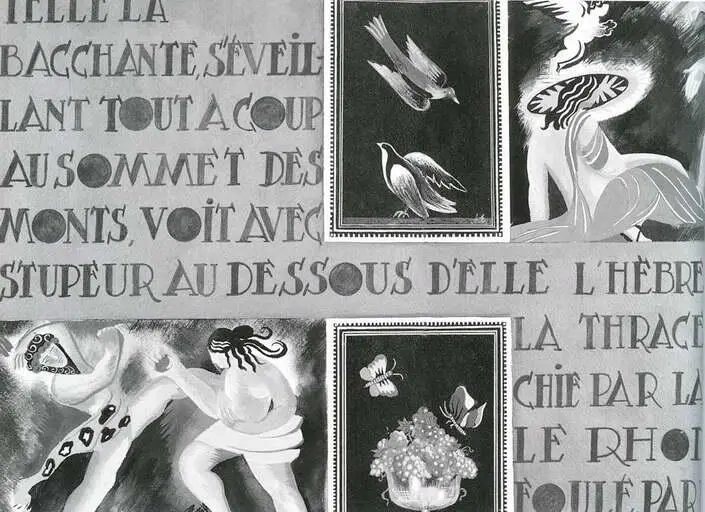

1. Гораций Ода к Вакху. 1932

Бумага, гуашь Частное собрание. Словакия

2. Анатоль Франс Таинство крови. 1941

Бумага, гуашь Частное собрание. Нью-Йорк

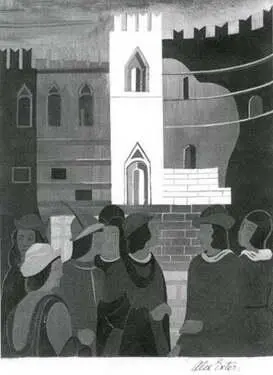

Александра Экстер: Les Livres Manuscrits

Об уникальных рукописных книгах Экстер, о ее Les Livres Manuscrits вспоминают не часто, о них почти никто не писал. В принципе, их даже мало кто видел – все они не в музейных, а в частных собраниях, в общем-то и не экспонировались толком, никогда не воспроизводились полиграфически. Впрочем, такая же судьба постигла вышивки и керамику Экстер, ее архитектурные опыты, проекты светильников и мебели.

Так бывает: что-то одно из созданного художником оказывается главным, затмевает другое. С Экстер случилось именно так: в ее биографии театр и живопись отодвинули на второй план все остальное – в том числе, и ее книги.

Конечно же, театр и живопись в полной мере свидетельствуют и о масштабе дарования художницы, и о неповторимости его звучания в многоголосии искусства ушедшего века. Конечно же, Экстер останется Экстер, если совсем не знать ничего иного – только ее живопись и театр. Но в том-то и дело, что ее искусство многолико и пленительно как раз своей изменчивостью и игрой – игрой возможностей, превращений, отражений и смен художнического амплуа.

Именно поэтому стоит внимательно всмотреться в биографию Экстер и тогда нельзя будет не заметить: к книге художница обращалась всегда – и в России, и в Париже. Более того: судьбе было угодно своеобразно замкнуть эту биографию. Имя Экстер широкой публике впервые стало известно как имя художника книги: ее заставки и концовки появились в ряде номеров киевского журнала «В мире искусств»(1907-1908), в Киеве же увидела свет и первая полностью оформленная ею книга – «Рыцарь из Нюрнберга» Ольги Форш (1908).

Последнее же свое произведение – иллюстрацию к сонету Петрарки – Экстер писала за несколько дней, а может быть, даже за несколько часов до смерти: она умерла дождливой ночью 17 марта 1949 года, упавшая рука лежала па прислоненном к кровати планшете с незаконченной гуашью.

Между таким дебютом и финалом – множество футуристических изданий, книги Б.Лившица и А.Аксенова, Я.Тугендхольда и А.Таирова, киевский альманах «Гёрмес» и одесские обложки для нот. А еще – четыре волшебно красивые детские книги-панорамы для парижского «Фламмариона»…

Первые Les Livres Manuscrits Экстер появились в начале 1930-х годов. Как правило, они делались на заказ или в качестве подарка, что, впрочем, отнюдь не говорит об их маргинальности, «отдельности». Наоборот, все в этих книгах свидетельствует о том, что каждая иллюстрация, каждый шрифтовой лист состоят в родстве с произведениями большого стиля, неотделимы от них.

Сегодня это особенно очевидно: парижская живопись Экстер имела самое непосредственное отношение к ее Les Livres Manuscrits, а театр Экстер помог ей найти свой путь к книжной иллюстрации, даже более того: он стал контекстом ее книг. Но обо всем этом дальше.

Следует напомнить, что к Les Livres Manuscrits Экстер была готова: в конце 1910-х годов, еще в России, она работала над альбомом абстрактных гуашей «Разрыв. Движение. Вес». А в Париже в 1930 году ею был выполнен в небольшом тираже альбом «Театральные декорации»: пятнадцать подписанных во всех экземплярах пошуаров с дорисованными «от руки» деталями, в каждом листе разными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: