Авиация и время 2006 06

- Название:Авиация и время 2006 06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и время 2006 06 краткое содержание

Авиация и время 2006 06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4* Профессор, доктор технических наук, лауреат Государственной премии, с 1943 по 1947 гг. – начальник ЛИИ. В описываемый период – начальник 3-го отделения ЛИИ

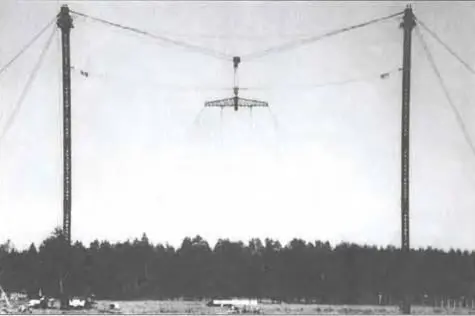

Так выглядел «кабель-кран»

Летчики-испытатели В.Г. Мухин и Ю.А. Гарнаев

На этом стенде с проблемой помпажа двигателей от попадания горячих газов столкнулись даже несколько раньше, чем на самом Як-36. Проведенные эксперименты дали очень важный материал для понимания явления и выработки мероприятий по доработкам самолета. Поиск вариантов защиты воздухозаборников, по выражению Берне, шел мучительно, а принятые в конце концов решения, позволившие решить проблему, заключались во внедрении «ряда конструктивных изменений. На самолете установили отражательные щитки, которые после взлета убирались, а также струйную газовую защиту. В конце концов удалось добиться устойчивой работы двигателей». Эффективность доработок проверяли во время испытаний на «кабель-кране» на высотах до 5 м, т.к. выше влияние газов уже не сказывалось. На все это ушел год напряженной работы.

Во время испытаний Як-36 быстро проявились и другие неприятные физические явления. Одно из них рассмотрим подробней. Взлетающий с горизонтальным положением фюзеляжа СВВП можно условно представить как фигуру, расположенную на некоторой высоте от площадки, в контуре или вне контура которой располагаются сопла реактивных двигателей. Если сопло одно, оно размещается в центре масс, т.е. для самолета обычной схемы – в зоне сопряжения крыла с фюзеляжем. И вот под контуром СВВП растекается тонкая веерная струя, которая эжектирует неподвижный воздух, чем создает под крылом зону разрежения и, соответственно, присасывающую силу. Эта сила тем больше, чем больше скорость веерной струи и площадь фигуры над зоной разрежения, а также чем эта фигура более плоская и ближе расположена к поверхности площадки. Таким образом, вынужденное по условиям балансировки расположение сопла однодвигательного СВВП в зоне сопряжения крыла с фюзеляжем приводит к максимальной присасывающей силе, которую практически можно уменьшить, только увеличив высоту самолета (крыла) над площадкой.

Качественно такой же отрицательный эффект получается и при многосопловой силовой установке, размещенной вблизи центра масс самолета. При этом величина присасывающей силы во многом определяется взаимодействием струй еще до соприкосновения с поверхностью ВПП. Если сопла расположены близко друг от друга, то струи как бы сливаются и после натекания на площадку образуют единую веерную струю. Из-за повышенной эжекции окружающего воздуха струями с большей суммарной поверхностью присасывающая сила многосопловой силовой установки возрастает. По воспоминаниям Мухина, подсасывание Як-36 к земле «доставило очень много мороки… По расчету, подсос не должен был превышать 400-450 кг, а на самом деле он оказался значительно больше, да к тому же менялся в зависимости от силы ветра и положения самолета по крену и тангажу. По идее, по законам физики, небольшое превышение тяги над весом должно приводить к подъему аппарата, а на практике требовалась тяговооруженность не менее 1,1-1,12».

Необходимо отметить, что значительный объем исследований проблем взаимодействия реактивных струй и несущих элементов СВВП был проведен в ЦАГИ, который в то время возглавлял выдающийся авиаконструктор В.М. Мясищев. Такие работы велись в руководимом Б.Н. Фролищевым секторе аэродинамики СВВП, где трудились ведущие специалисты В.А. Голу- бов, И.В. Краснов, В.Г. Культин, С.Д. Сыт- ник и др. В секторе создали стенд ВВ-1, на котором выполнили значительный объем испытаний специальных моделей, позволивших обнаружить существеннейшие потери вертикальной тяги силовой установки СВВП из-за взаимодействия растекающихся реактивных струй двигателя с крылом на режимах ВВП (это самое «подсасывающее воздействие»). Занимались в ЦАГИ и другими исследованиями, связанными с созданием Як-36. Так, в 1963-64 гг. в аэродинамической трубе Т-101 проводились продувки натурного самолета, позволившие в том числе разработать целый комплекс мероприятий для обеспечения безопасных взлета-посадки и переходных режимов (Б.Н. Фролищев, А.Г. Кукинов). Специалисты ЦАГИ активно участвовали в работах по обеспечению устойчивости и управляемости СВВП. Проведенные на пилотажном стенде оценки потребной эффективности струйных органов управления (Г.В. Александров, А.Н. Предтечен- ский) подтвердили результаты летных исследований на «турболете».

В целом доводка системы управления Як-36 потребовала значительных усилий. Для решения вопросов поперечной управляемости при использовании органов струйного управления по инициативе Г.В. Александрова и Г.С. Калачева (ЛИИ) в ОКБ Яковлева решили создать натурный стенд сил и моментов для отработки системы управления, сыгравшый важную роль в экспериментальной отработке всех СВВП, созданных на этой фирме. А пока Як-36 не был готов для вертикального взлета с аэродромной площадки, поступил приказ провести взлет с коротким разбегом. Как вспоминает Павлов, специалисты «еще не знали ни управляемости самолета, ни его поведения в воздухе, но приказ есть приказ. До сих пор я вспоминаю этот цирковой трюк. Я находился на подвижном командном пункте, который по краю полосы следовал за самолетом. Выполнял этот трюк Ю.А. Гарнаев. Запустив и опробовав двигатели, запросил взлет. Взлет разрешили. Впереди 5 км отличной полосы. Пробежав метров 50-60, самолет подскочил метров на 10-15 и, продолжая лететь, начал болтаться по всем трем осям. Смотреть было страшновато. Я думаю, что только Ю.А. Гарнаев с его хладнокровием и опытом смог, плавно убирая обороты двигателя и работая ручкой управления по кругу, посадить самолет на взлетную полосу, немного выкатившись на грунт. Когда мы подъехали к самолету через несколько секунд, Ю.А. Гарнаев стоял около него. Лицо его было бледно. И почти спокойно он сказал нам: «Так ведь можно и машину подломать».

В дальнейшем Гарнаев лишь эпизодически принимал участие в испытаниях Як-36, т.к. был занят демонстрационными полетами на вертолетах за рубежом, а затем после катастрофы камовского винтокрыла Ка-22 находился на медицинском обследовании и временно не летал вообще. Поэтому основной объем испытаний выполнил Мухин. Он вспоминал: «На режимах висения самолет управлялся по высоте сектором газа, а относительно центра тяжести самолета – струйными ovлями. Кроме того, установили два полукомплекта автопилота, которые создавали так называемое искусственное демпфирование или искусственную «плотность» воздуха. А на продольном канале автопилоты держали еще и заданный угол тангажа. Если управляемость самолетом по тангажу и курсу нареканий не вызывала, то управление по крену оказалось неэффективным. Много раз мне приходилось поднимать самолет на высоту 0,5-0,7 метра и тотчас садиться, так как даже полное отклонение ручки для парирования крена не помогало. Мне говорили: это сказывается влияние земли, поднимись повыше – там будет лучше… Однако какое-то седьмое чувство подсказывало мне, что это не так». Согласился с мнением коллеги и Гарнаев. Очевидно, дискуссии Мухина с конструкторами порой проходили весьма остро. Во всяком случае, Павлов говорит, что Мухин как-то раз бросил одному инженеру, пытавшемуся убедить его поднять машину на 5 метров: «Садись сам и поднимай».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: