Авиация и время 2006 06

- Название:Авиация и время 2006 06

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и время 2006 06 краткое содержание

Авиация и время 2006 06 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

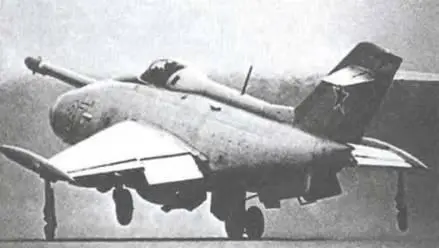

Отработка на первом летном экземпляре Як-36 вертикальных взлета и посадки

Для более объективной оценки ситуации самолет поручили облетать Богородскому. По воспоминаниям Мухина, тому удалось поднять машину примерно на метр, затем он свалился в крен, поломав «законцовку крыла и щиток обтекателя шасси. Этот эксперимент убедил наших конструкторов заняться доводкой управления по крену». Эти работы также растянулись на целый год, с лета 1963 г. до лета 1964 г. Как пишет Павлов, «первоначально, чтобы экономить воздух, отбираемый от компрессора (это ведь тяга), решили подключить топливные насосы двигателей к ручке управления с таким расчетом, чтобы в небольших величинах изменять тягу двигателей (сопла-то находятся с разных сторон от ц.т.) и таким образом как бы увеличить мощность реактивного управления( 5*) по крену. Но после проведения частотных испытаний управления и расшифровки осциллограмм все наши надежды рухнули: мощность управления по крену исчезла. Все оказалось очень просто и понятно: сила на струйном руле изменялась сразу за отклонением ручки управления, а сила на сопле двигателя изменялась с задержкой, т.к. изменение шло после отработки топливной аппаратуры, а на это требовалось время. И силы расходились по фазе. Поэтому пришлось искать другое решение. Надо было дополнительно отобрать от двигателей еще воздух, а это или потеря тяги, или повышение температуры на лопатках турбины. Для этого нужно было провести дополнительные испытания двигателя на стенде, а также доработать трубы системы реактивного управления в консолях крыла.

Чтобы выиграть время, было принято решение увеличить плечо сил от крыльевых струйных рулей на один метр. После этой несложной доработки машина устойчиво держалась на всех высотах, да и летчик почувствовал ее. Они стали понимать друг друга. Мне помнится этот момент, когда после отличной посадки из кабины показался В. Г. Мухин с сияющим лицом и произнес: «Я понял». Мы его качали».

5* Мощность управления – устоявшийся термин, который употребляется в ОКБ Яковлева и сейчас. По сути это управляющий момент. (Прим. автора).

Окончание следует

Андрей Харук/ г. Нововолынск Волынской обл.

Адаменко, Матиас и другие…

Продолжение. Начало в «АиВ», № 5'2006

В ходе Первой мировой войны возрастание объемов военных заказов и одновременное снижение гражданских вынудило перепрофилировать некоторые сугубо цивильные предприятия на производство продукции для Вооруженных сил. В их числе оказался и довольно крупный завод сельскохозяйственного машиностроения в Бердянске. Он был основан еще в 1884 г., а после акционирования в 1910 г. официально именовался Акционерным обществом «Вдова Матиас и сыновья», причем его правление расположилось в Петербурге. По состоянию на 1913г. завод занимал 12 место по объемам производства среди 334 предприятий сельскохозяйственного машиностроения Российской империи. На нем работало около 500 человек. Среди подразделений находились литейная, деревообрабатывающая и малярно-сборочная мастерские, кузница с тремя фрикционными и одним пневматическим молотами, механический цех с полусотней станков.

Перепрофилировать завод на выпуск самолетов предложил правлению акционерного общества инженер П.Ю. Стефанкевич. Очевидно, не будучи уверенным в успехе затеи, правление решило в феврале 1917 г. продать инициативному инженеру 70 % акций АО «Матиас». Таким образом, Стефанкевич стал фактическим владельцем завода, занимая одновременно должность директора-распорядителя. Исполнительным директором стал С. Завадский, главным инженером – П. Слободчиков, оба – опытные организаторы производства с Пуги- ловского завода. Для работы в конструкторском отделе также пригласили опытных специалистов, в частности, Л. Колпакова с петроградского завода Лебедева, Альфреда Пишофа – француза по происхождению, но работавшего уже около пяти лет в России на заводах Терещенко и Анатры, и Д. Вершена – тоже француза с фирмы «Спад». Для организации в более отдаленной перспективе авиамоторного отделения удалось заручиться согласием перейти на работу в Бердянск Б. Гролларда с завода «Лоррен-Дитрих». Причины такого засилья французов нужно, вероятно, искать не только в «низкопоклонстве перед Западом». Дело в том, что большинство молодых российских инженеров к тому времени оказались мобилизованными, и военное ведомство не спешило расставаться с ними. Например, когда Стефанкевич обратился с просьбой направить для работы в техническое бюро завода прапорщика Сибирского запасного понтонного батальона Н. Шапошникова, имевшего опыт работы в авиации еще с довоенных времен, из Петрограда был получен ответ: «Военное ведомство не считает необходимым усиление технического персонала завода «Матиас». Безусловно, с точки зрения военных, опытного авиатора гораздо разумнее использовать в понтонных частях, чем на авиазаводе!

Для организации авиационного производства на бердянском заводе требовалось провести существенную реконструкцию и расширение, под которое решили приобрести новый участок в 75 десятин за пределами города. Там намеревались возвести 2 новых корпуса размером 16x75 саженей каждый, силовую станцию, ангары и оборудовать аэродром. Однако это широкомасштабное строительство разворачивалось весьма медленно, зато в апреле уже вовсю велась реконструкция на старой территории по ул. Воронцовской, где в том числе сооружали временный сборочный корпус. Предполагалось, что имевшееся оборудование позволит при получении материалов приступить к выпуску самолетов уже в июле 1917 г., постепенно увеличивая производительность предприятия по мере ввода новых мощностей.

Согласно решению Исполнительной комиссии при военном министре от 22 апреля 1917 г. заводу «Матиас» предполагали заказать 600 самолетов т.н. «корпусного типа» – то есть, двухместных разведчиков для корпусных авиаотрядов. Сроки поставок рассчитывались на 12 месяцев – с июля 1917 по июнь 1918 гг. включительно с постепенным возрастанием месячной производительности с 30 до 70 самолетов. Цена одного аппарата определялась в 13500 руб. – стандартная стоимость двухместных самолетов, приобретаемых в казну вне зависимости от типа (такие же стандартные цены существовали и для других классов самолетов – например, одноместный истребитель оценивался в 11000 руб.). В эту сумму не входила стоимость двигателя и винта, приобретаемых военным ведомством по отдельным контрактам( 6*). Кроме того, предусматривался и заказ комплектов запасных частей на сумму до 40 % от стоимости самолетов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: