Авиация и космонавтика 2003 03

- Название:Авиация и космонавтика 2003 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2003 03 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2003 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

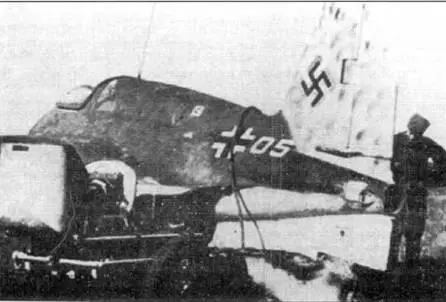

Взлётно-посадочные устройства состояли из стальной посадочной лыжи, хвостового колеса и взлетной, сбрасываемой тележки. Первоначально пытались делать лыжу из дерева или из дюраля, но. в конце концов, остановились на стали. Сбрасываемая тележка имела колёса размером 700 \ 175 мм и крепилась на лыжу с помощью специального замка. Во время уборки лыжи замок раскрывался и тележка сбрасывалась. Уборку и выпуск лыжи и хвостового колеса обеспечивала специальная пневмогидравлическая система. Перед каждым вылетом специальные баллоны заряжались сжатым воздухом, энергия которого передавалась на гидроаккумуляторы и затем на гидроцилиндры. Гидроцилиндры в комплексе с гидроаккумуляторами выполняли также роль амортизаторов. Хвостовое колесо имело размер 266x85 мм и было управляемым с помощью жёсткой тяги. Такая конструкция шасси вызвала массу критики у специалистов. Дело в том. что при раннем сбросе тележка могла отскочить от ВПП и ударить самолёт (по крайней мере один Me 163 разбился по этой причине). В случае если тележка не сбрасывалась, посадка самолёта была невозможна, а запаса энергии в системе хватало только на I – 2 цикла уборки – выпуска. В этом случае пилот должен был покинуть машину. Амортизация лыжи была недостаточной. что при грубых посадках приводило к тяжёлым травмам у пилотов. Достаточно взглянуть на компоновочный чертёж, чтобы понять, что выбранная кинематика плохо воспринимает вертикальные удары. 'Это послужило причиной установки амортизаторов на кресле. Была также недостаточной колея тележки, что приводило к неустойчивости на курсе во время разбега. А после посадки самолёта на лыжу требовалось применение специальной тележки для его подъёма и транспортировки. Все эти недостатки имели одну причину: конструкторы старались максимально облегчить машину.

Крыло имело деревянную конструкцию. Оно имело угол стреловидности 26 градусов по передней кромке и 9 по задней. Специально спроектированные профили (14% у корня и 8% на законцовке) и геометрическая крутка обеспечивали балансировку самолёта. Всю заднюю кромку занимали плоскости управления: на внешней стороне – элевоны, а на внутренней – гак называемые тримщитки. Элевоны отклонялись на угол 31 градус в обоих направлениях и обеспечивали управление по крену и тангажу. Тримщитки не могли отклоняться независимо, а служили только для управления по тангажу и обеспечения продольной балансировки. Углы отклонения составляли 9 градусов – вверх и 12 градусов – вниз. Элевоны и тримщитки имели деревянный набор и полотняную обшивку. Примерно на половине размаха, на внешней его части, устанавливался фиксированный предкрылок, который обеспечивал безотрывное обтекание в районе элевонов. Для сокращения посадочной дистанции служили посадочные щитки, которые крепились примерно на середине хорды и занимали половину размаха. IНитки представляли собой плиты из алюминиевого сплава, закреплённые шомпольным шарниром и выпускаемые гидравлической системой с приводом от ручного насоса. Основой силового набора являлся деревянный лонжерон, внутри которого провели

жёсткие тяги управления элевонами. Это позволило освободить место для размещения баков с горючим. В каждом крыле перед лонжероном находился бак для состава "С" ёмкостью 73 л, а за лонжероном – бак для состава "С" на 177 л. В районе баков обшивка была подкреплена стрингерами. Вспомогательная стенка проходила в хвостовой части крыла и служила для крепления узлов навески органов управления. Поперечным набором являлись нервюры ферменной конструкции. Фанерная обшивка выклеивалась из букового шпона на клее "Тегофильм"

Оборудование и самолётные системы. С помощью пневмогидравлической системы производились: уборка и выпуск посадочной лыжи, уборка и выпуск хвостового колеса, а также их амортизация. Сброс тележки происходил в процессе уборки лыжи. Воздух, заправляемый перед каждым вылетом, хранился н нескольких баллонах, расположенных в носовой части и в подфюзеляжной балке. С помощью пневматической системы производилась перезарядка пушек. Баллоны для этого находились у казённых частей пушек.

Электрическая система состояла из 24-в аккумулятора и 2000-ваттного генератора, приводимого в действие ветряком. Аккумулятор работал на земле и в начале разбега. После набора достаточной скорости все потребители переключаются на генератор. Такая система оказалась легче, чем установка мощного аккумулятора, рассчитанного на весь полёт.

Для обеспечения жизнедеятельности пилота на большой высоте самолёт был снабжён кислородным прибором, установленным на правом борту кабины. Кислородный баллон и штуцер для зарядки размещаются под правым зализом крыла.

Радиооборудование состояло из связной радиостанции FnG I6ZU и сопряжённой с ней системой опознавания FnG 25а. Блоки аппаратуры находились в кабине и в переднем отсеке, антенны – на мачте наверху фюзеляжа и в передней кромке киля (FuG 16ZU) и под правым крылом (FuG 25а). Некоторые самолёты дополнительно оснащались радиокомпасом. Мне эта доработка кажется излишней – самолёт летал днём, а дальность его была очень не велика, так что заблудиться в этих условиях было сложно.

Me 163В-0 ( V45) – этот самолёт позже был снабжён оружием "Ягерфауст"

Пилотажно-навигационное оборудование было таким же, как и у обычных самолётов и включало в себя: компас, авиагоризонт, указатели скорости, высоты и скороподъёмности, а также бортовые часы. Приборы контроля силовой установки включали в себя указатели остатка топлива, указатель оборотов турбонасоса и указатель тяги.

Вооружение первых серийных образцов Ме163В-0, установленное в начале 1943 г., состояло из 2 пушек Маузер MG- 151/20. калибром 20 мм. с запасом по 100 снарядов на ствол. Начиная с 47 самолёта в серии стали устанавливать по две пушки Рейнметалл-Борзиг МК- 108 калибром 30 мм. При этом обозначение самолёта поменяли на Me 163В- 1. Боезапас в этом случае составлял по 60 снарядов на ствол. Пушки устанавливались в корне крыла, под его зализами. Лотки с боезапасом опоясывали сверху бак с окислителем и находились в районе ЦТ самолёта, что обеспечивало неизменность центровки при стрельбе. Прицеливание осуществлялось с помощью коллиматорного прицела Реви 16В, установленного над приборной доской, за бронестеклом. Это вооружение вызывало нарекания специалистов. Дело втом. что пушка МК- 108 имела малую скорострельность и надёжность. По статистике, один отказ приходился на 100 выстрелов. В условиях скоротечной атаки выпущенных снарядов могло не хватить для надёжного поражения тяжёлого бомбардировщика. а времени на перезарядку просто не оставалось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: