Авиация и космонавтика 2003 03

- Название:Авиация и космонавтика 2003 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2003 03 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2003 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одна из попыток радикального усиления огневой мощи связана с созданием системы SG500 "Ягерфауст". Она разработана на основе известного у нас "Фаустпатрона" и представляла собой реактивную фанату калибром 50 мм. заключённую в лёгкую трубчатую пусковую установку. По пять таких ПУ устанавливались вертикально в корне крыла. Предполагалось, что перехватчик пролетит под целью (на расстоянии 20-90 м), а запуск ракет выполнит фотоэлемент, который сработает от тени, падающей от цели. Эта система проходила отработку на истребителе Fw 190, а роль мишеней выполняли воздушные шары. В одном из полётов было зафиксировано 7 попаданий, после чего систему решили установить на Me 163В-0 . Она состояла из 5 направляющих в каждом крыле и фотодатчика. Первый вылет был сделан 24 декабря 1944 г. Мишенью был аэростат, подвешенный между двумя высокими мачтами на краю аэродрома. Так как полёт проходил на малой высоте, то Me 163 имел половинную заправку. После взлёта и набора 300 м пилот приготовился к атаке и снял блокировку с фотоэлементов. Через мгновение прозвучал выстрел ракет, которые повредили фонарь кабины и сорвали с пилота шлем. Посадка проводилась аварийно и завершилась несколькими "козлами". На разборе решили, что фотоэлементы сработали от облаков, проплывавших над самолётом. После доработки системы запуска новым оружием оборудовали 12 самолётов, но только однажды она была использована в боевых условиях. Сообщения некоторых источников, что с помощью "Ягерфауста" был сбит В-17, кажутся мне сомнительными.

Другой, ещё более экзотический, вариант вооружения разрабатывался в Аугсбурге в октябре 1944 г. На одном из самолётов передняя кромка крыла была укреплена стальными накладками для выполнения таранных атак. Предполагалось, что самолёт, без вреда для себя, сможет разрушить хвостовое оперение бомбардировщика. Были выполнены испытательные полёты, причём, возможно, с использованием стартовых твердотопливных ускорителей. В боевых условиях самолёт не применялся.

Силовая установка являлась главной изюминкой самолёта. Как уже отмечалось. самолёт имел три бака с окислителем: 2x60=120 л в кабине и 1040л в фюзеляже. Всего окислителя было 1160 л. Горючее располагалось в четырёх баках в крыле: 2x73=146 л в передней кромке и 2x177=354 л за лонжероном. Всего горючего было 500 л. Общий объем заправки составлял 1660 л (порядка 2026 кг). По требованию пилотов самолёты оснастили клапаном для слива окислителя в полёте, для предотвращения взрывов при повреждении баков при грубых посадках.

Окислитель, "состав Т" – 80"',, перекись водорода, представляет из себя прозрачную жидкость без цвета и запаха. Слабо токсична – при попадании паров в кабину вызывала слезотечение у пилотов. При попадании на кожу вызывает ожоги, а с некоторыми орга ническими соединениями взрывается. Главная опасность состава Т заключается в том, что он не стабилен – в присутствии катализаторов (например, окислов железа) бурно разлагается, иногда в виде взрыва. Хорошо растворяется водой. На Me 163 служил в качестве окислителя и для получения па- рогаза для вращения турбины и насосов.

Горючее, "состав С" представляло собой смесь 30°„ гидразнигидрата +57- 58% метанола, остальное – вода. Бесцветная. маслянистая жидкость, с запахом аммиака. Токсична, при попадании на кожу вызывает ожоги, в присутствии окислов железа – взрывается. В паре с составом Т образует самовоспламеняющееся топливо.

Предсерийный экземпляр двигателя HWK 109-509А-0 имел регулируемую тягу от 2.94 кН (300 кгс) до 14.7 кН (1500 кгс), был готов осенью 1942 г. и впервые установлен на Me 163В V3. Им оснащались экспериментальные образцы до V70 и ряд самолётов серии Me I63B-0/RI. В ходе полётов выяснилось. что двигатель иногда отключался при переходе от набора высоты в горизонтальный полёт или сразу после отрыва от полосы и разгона до 380 км/ч. Результатом стали две катастрофы и несколько серьёзных предпосылок к ним. При расследовании выяснилось следующее: ЖРД имеют такую особенность. что при скоплении одного из компонентов в камере сгорания и подаче затем второго происходит взрыв. Поэтому автоматика выключает двигатель при прекращении подачи одного из компонентов. В перечисленных случаях на входах в трубопроводы возникала кавитация, приводившая к образованию воздушных пробок, которые и приводили к срабатыванию защиты. Кавитацию устранили, доработав топливную автоматику и улучшив наддув баков.

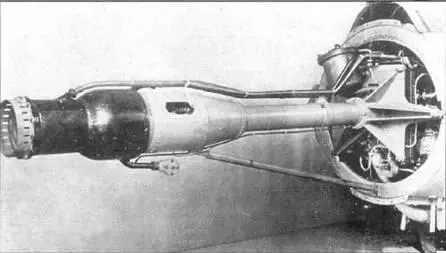

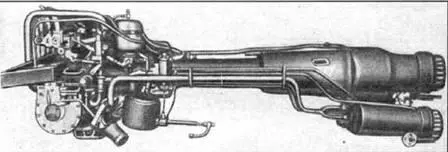

Улучшенный двигатель получил обозначение HWK 109-509А-1. (См. фото HWKI09A-I и HWK 109A-I-2). Он имел увеличенную до 15,7кН (1600 кгс) тягу с возможностью её уменьшения до 0,98 кН (100 кгс). Этот образец был основным для Me 163В "Комета" и Ва 349В "Наттер". Конструктивно двигатель весом 168 кг состоял из двух узлов: коробки агрегатов, смонтированной на передней раме, и камеры сгорания с соплом, вынесенной назад и закреплённой на специальной трубе. Сильной стороной данной конструкции являлось применение турбонасосного агрегата (TНA) для подачи компонентов в камеру сгорания.

Хвостовая часть фюзеляжа Me 163В-1 снята. Виден двигатель HWK 109-509А-1. закреплённый на силовом шпангоуте №8. Кожух камеры сгорания имеет чёрный цвет, силовая труба серый. Выхлопной патрубок ТНА отсутствует.

Двухкамерный двигатель HWKI09 509А-2 с тягой 1700 + 300 кгс.

Заправщик "состава С"

Заправщик "состава Т"

Заправка "составом Т". Техник вынимает пистолет с длинным хоботом из специального пенала.

Промывается стоянка под самолётом. Па фюзеляже видна буква "Т", обозначающая сливной кран "состава Т".

При запуске вал ТНА раскручивался с помощью электростартера. При этом насос "состава Т" подавал некоторое количество перекиси в парогазогенератор, где она с помощью твёрдого катализатора разлагалась на водяной пар и кислород, с выделением тепла. 'Этот парогаз шёл на турбину ТНА и раскручивал её далее. При достижении нужных оборотов электростартер отключался. Выхлоп после турбины выбрасывался но специальному патрубку вниз фюзеляжа, по часть па- рогаза подавалась в камеру сгорания, осуществляя её продувку для исключения скопления там компонентов топлива. 'Это можно видеть на некоторых фотографиях, когда из сопла идёт дымок. вовсе не похожий на реактивную струю. При даче ручки газа вперёд открывались соответствующие клапаны, и двигатель запускался, развивая тягу. Обороты ТНА при этом увеличивались. Компоненты топлива подавались в камеру по трём группам форсунок. Это давало возможность ступенчато регулировать тягу. На полном газу работали все форсунки, а при дросселировании двигателя отключались одна или две группы. Понятно, что ЖГ'Д (как и любой другой двигатель) работал с максимальной эффективностью на расчётном режиме, т.е. режиме максимальной тяги. При этом давление в камере сгорания было 20 атм., а температура до 2000 градусов. При уменьшении тяги давление падало, а удельный расход топлива увеличивался примерно в два раза. Поэтому дросселирование двигателя не приводило к существенной экономии топлива. Эти соображения привели к идее создания двухкамерного двигателя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: