Авиация и космонавтика 1995 10 + Техника и оружие 1995 02

- Название:Авиация и космонавтика 1995 10 + Техника и оружие 1995 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1995 10 + Техника и оружие 1995 02 краткое содержание

Авиация и космонавтика 1995 10 + Техника и оружие 1995 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Всеволод Катков

В 1950-51 годах ВВС США стали искать замену для десятимоторного стратегического бомбардировщика Конвэр В- 36. В объявленном конкурсе победу одержала фирма Боинг со своим В-52 «Стратофортресс», который и поныне составляет основу американской стратегической авиации. Вторым претендентом был Конвэр YB-36G (позднее он получил обозначение YB-60) – дальнейшее развитие В-36 со стреловидным крылом. Последним и наименее известным стал проект фирмы Дуглас – Модель 1211-J, о котором и пойдет речь.

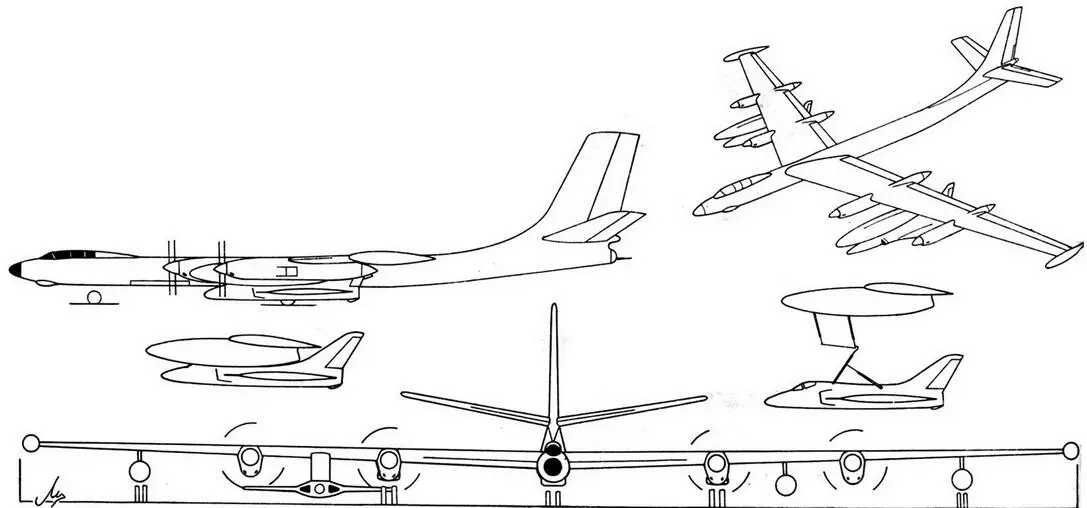

Первоначально проект обозначался просто Модель 1211, но по мере создания вариантов к номеру стали прибавлять литеры: А, В, С и так далее. На рассмотрение ВВС США был представлен вариант J, который предусматривал создание бомбардировщика со стреловидным крылом и четырьмя ТВД. Заявленные характеристики бомбардировщика были весьма высоки даже по современным понятиям. При взлетной массе 146000 кг дальность полета должна была составлять 20372 км (!), боевой радиус действия – 8050 км, максимальная скорость – 830 км/ч, потолок – 16500 м.

Для того, чтобы получить столь выдающиеся характеристики, фирма Дуглас, помимо использования ТВД (все остальные проекты, представленные на конкурс, предусматривали использование ТРД), приняла ряд неординарных решений. Несмотря на большие размеры самолета, размах крыла которого составлял 70 м, длина – 49 м, высота – 13,5 м, разместить внутри необходимые 77300 кг топлива не удалось. Поэтому 22600 кг, почти треть от общего запаса, разместили в четырех подкрыльевых подвесных топливных баках (ПТБ). Размещение таких баков на тонком и длинном крыле могло привести к тому, что при взлете его концы задели бы за землю. Поэтому внешние ПТБ оснастили собственными стойками шасси, сбрасывающимися сразу же после взлета. Основное шасси было выполнено по классической трехопорной схеме, стойки убирались вперед по направлению полета.

Самолет предполагалось оснастить прицельно-навигационным оборудованием, позволяющим обнаруживать и наносить удары по наземным целям, а также аппаратурой предупреждения об атаках противника. Оборонительное вооружение состояло из одной дистанционно управляемой 20 мм пушки в хвостовой части фюзеляжа, были предусмотрены и пусковые устройства для ракет класса воздух-воздух. Один из вариантов проекта предусматривал подвеску под крылом двух истребителей Дуглас F4D-1 «Скайрэй» вместо внутренних ПТБ (идея «воздушного авианосца» в то время еще не утратила своей привлекательности). Бомбардировщик мог нести как ядерные, так и обычные бомбы, включая телеуправляемые.

Экипаж самолета состоял из девяти человек, включая сменных летчиков. Командир корабля, второй пилот, бортмеханик и штурман размещались в верхней кабине, а бомбардир и инженер БРЭО – в передней. Обе кабины были герметизированы. Аварийное покидание самолета должно было осуществляться через люк на нижней поверхности фюзеляжа за передней стойкой шасси.

Основной причиной отказа ВВС США от этой перспективной машины было отсутствие в то время подходящих ТВД. В 1949 г. фирма Нортроп приступила к созданию ТВД XT-35 «Тайфун», а фирма Райт – ТВД XT-37 «Турбодайн». Мощность этих двигателей должна была составить 5000-8000 л. с. (напомним, что мощность ТВД НК-12, которыми оснащались ранние модификации Ту-95, составляла 12000 л. е.), они должны были приводить в движение соосные винты диаметром 4,3 м. После принятия решения о постройке В-52 с ТРД работа по созданию этих двигателей были прекращены.

Разумеется, фирма Дуглас прорабатывала и использование ТРД. Так, проект Модель 1211-R-45 предусматривал установку четырех ТВД и двух ТРД. Но в этом случае значительно ухудшались летные характеристики. При взлетном весе 108000 кг боевой радиус действия составил бы около 8000 км при крейсерской скорости 655 км/ч на высоте 12000 м. Последним вариантом был восьмидвигательный 1211- W, на котором предполагалось попарно разместить четыре ТВД и четыре ТРД. Но и этот проект был отвергнут.

Александр ШИРОКОРАД

КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

Сразу же после окончания 2-й мировой войны в США были начаты работы по созданию подводных лодок – носителей крылатых ракет. Американцы, не мудрствуя лукаво, скопировали немецкую ракету ФАУ-1 с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем и назвали ее «Лун». В носители «Лун» были переоборудованы две серийные подводные лодки «Каск» и «Карбонеро», с которых в 1048-1940 гг. произвели несколько пусков ракет. Понятно, что ни скорость, ни дальность ракет «Лун» не удовлетворяли руководство ВМФ США и от пульсирующего двигателя перешли к турбореактивному двигателю (ТРД).

В 50-х годах американцы проводили опыты с дозвуковой ракетой «Регулус-1» и сверхзвуковой «Регулус-2». Обе ракеты имели складные крылья, раскрывавшиеся на пусковой установке открытого балочного типа. Пуск был надводный, «Регулус-1» даже короткое время состояла на вооружении 4 дизельных и одной атомной ПЛ «Хелибат». Всего было произведено 514 ракет «Регулус-1».

Эксплуатация ракет, крылья которых приходилось раскладывать на пусковой установке, была неудобна. Американские конструкторы предлагали несколько путей решения проблемы. Так, фирма «Гудьир» разработала проект надувной ракеты «Вэгмайт». Перед стартом ракеты надувались на палубе ПЛ, находившейся в надводном положении. Ракета была снабжена двумя ТРД, обеспечивающими скорость полета 800 км/час при дальности 2400 км. Тем не менее проблему решить не удалось. И в начале 60-х годов все работы в США над корабельными крылатыми ракетами были прекращены. Первая крылатая ракета нового поколения – «Гарпун» – была принята ВМФ США лишь в 1080 г.

Советские конструкторы, в том числе и В. Н. Челомей, получили в свое распоряжение ракету ФАУ-1 раньше, чем о ней узнали на западе. Группа Челомея, работавшая в то время на заводе N2 51, создала на основе ФАУ-1 несколько типов крылатых ракет (1 OX, 14Х, 16Х), с пульсирующими двигателями. Ракету 10ХН предполагалось установить на подводную лодку (ПЛ) К-56 XIV серии. Ракета 10XH по своим характеристикам почти не превосходила ФАУ-1. Средняя скорость полета – 565 км/час, дальность 240 м, высота полета 200- 1000 м. Стартовый вес ракеты 3500 кг, вес боевой части – 800 кг. Система управления инерциальная – автопилот АП-52. В ходе наземных испытаний изделия 10ХН с 17.12.1052 г. по 11.03.1053 г. из 15 ракет, запущенных в квадрат 20x20 км на расстояние 240 км в цель попали только одиннадцать. Такая ракета флоту была не нужна и в мае 1055 г. работы над морским вариантом 10ХН прекратили.

К тому времени в КБ министерства авиационной промышленности, возглавляемом Микояном, Ильюшиным и Бериевым уже создавались крылатые ракеты для ВМФ с ТРД. Волей- неволей перешел на ТРД и Челомей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: