Авиация и космонавтика 1997 11-12

- Название:Авиация и космонавтика 1997 11-12

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1997 11-12 краткое содержание

Авиация и космонавтика 1997 11-12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Средняя вероятность попадания ракет КС в цель (в полигонных условиях, без электронного противодействия) достигала 81%. Практически все пуски производились одиночными самолетами с высот 3000-4000 м, дальностей 60-65 км на скорости 340-360 км/ч.

Элементарные расчеты показывали, что нескоростные Ту-4КС, даже при соответствующем их обеспечении вряд ли смогут преодолеть систему ПВО корабельного соединения. Опыт войны в Корее показал, что сверхкрепости являются уязвимой мишенью для истребителей и неспособны противостоять их атакам. Необходим был более совершенный носитель, а ракетная система нуждалась в существенных доработках.

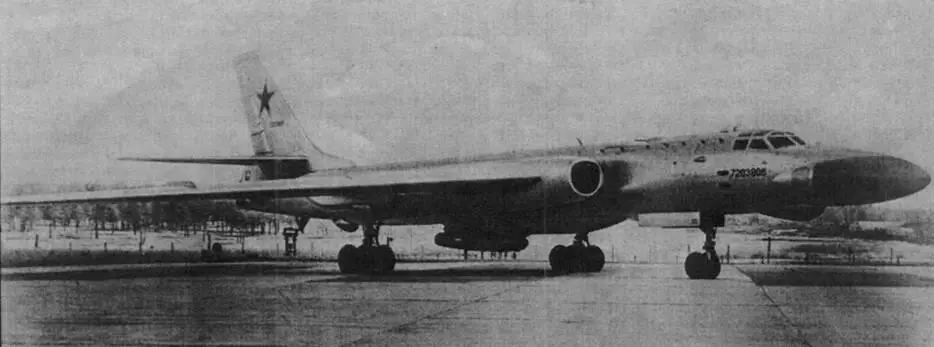

В качестве носителя решили использовать самолет Ту-16, серийное производство которого развернулось в 1953 г. Редкий самолет может похвастать таким долголетием как Ту-16, которое объясняется отнюдь не его выдающимися характеристиками, а объективными причинами - в первую очередь, трудностью создания более совершенных самолетов и монополизм в этой области одного ОКБ. В то же время следует отметить, что долговечности самолета способствовали его многочисленные модификации: бомбардировщик, ракетоносе-ц,разведчик, дозаправщик, спасатель, самолет радиоэлектронной борьбы, противолодочный и др. Не последнее значение имело и то обстоятельство, что у Ту-16 не было конкурентов.

Самолет-ракетоносец - это конструктивно доработанный серийный Ту-16. С тем, чтобы превратить его в ракетоносец установили два крыльевых балочных держателя БД-187 с обтекателями и агрегатами сброса, питания, фиксации подъема и уборки, блоками антенны и передатчика РЛС,визир штурмана, а поскольку спецоператору места в кабине не нашлось, то его поместили в гермокабину, подвешиваемую к нижним узлам бомбодержателей в бомбоотсеке, снабженную соответствующими системами жизнеобеспечения, включая катапультную установку. В этой же кабине разместили бортовую часть аппаратуры К-ИМ. Необходимость размещения спецоператора в достаточно неприемлемых условиях еще раз свидетельствовало, что конструкторы не очень задумывались о перспективах совершенствования и модернизации самолетов и не предусматривали на этот случай свободных объемов. Условия работы оператора в гермокабине были очень тяжелыми.

Летные характеристики самолетаракетоносца Ту-16КС несколько отличались от бомбардировщика: максимальная скорость полета на стандартной высоте 7150 м составляла 894 км/ч с двумя ракетами и 960 км/ч - с одной, длина разбега соответственно 2040 и 1905 м, практическая дальность полета (до цели с ракетами, от цели без подвесок) - 3135 и 3560 км. Радиус полета самолета за счет возрастания дополнительного сопротивления существенно уменьшился.

Испытания самолета Ту-16КС начались в 1954 г., а в июне 1957 г. первые ракетоносцы стали поступать в 124-й мтап дд авиации ЧФ. Летное переучивание производилось начиная с сентября , к концу октября 26 экипажей завершили программу. В декабре 1957 г. экипаж заместителя командира 88 мтад авиации ЧФ М.Г.Дервоеда произвел первый пуск ракеты КС, доработанной для применения с самолета Ту-16КС. В боевом составе полка числилось 12 Ту-16КС, Ту-16СПС (с аппаратурой помех), 6 Ту-163Щ (заправщики), один Ан-2. После 124-го мтап дд был перевооружен 5-й мтап авиации ЧФ, а в 1958 г. новые ракетоносцы начали поступать на Северный и Тихоокеанский флоты.

С переходом на Ту-16КС несколько изменился диапазон высот и скоростей пуска: высота увеличилась до 5000 м, а скорость полета до 420 км/ч. Пуски ракет производились по полигону №77 ВВС на Каспийском море. Ввиду значительного удаления полигона от района базирования ракетоносцев приходилось полет производить на высотах 9000-10000 м. И последнее обстоятельство не могло не отразиться на результатах пусков пока не произвели соответствующие доработки, было, например, выявлено и подтверждено визуальным наблюдением, что при всех правильных действиях экипажей ракеты иногда падают с перелетом относительно цели. Причина состояла в том, что угол установки антенны РЛС К-11М то ли по халатности, то ли по недомыслию оставили прежним, как для применения с самолета Ту-4КС и лишь после того как его увеличили, ракеты стали поражать цель. Впрочем, отказы как следствие конструктивных недоработок и упущений, проявлялись довольно часто, так как самолеты Ту-16КС следовали в район полигона на значительной высоте, а затем снижались на высоту пуска, наблюдались случаи сбоев в системе наведения ракеты. Причина оказалась довольно простой - волноводы РЛС ракеты не имели обогрева и при резком изменении температур в них образовывался конденсат водяных паров. После установки обогрева отказы по этой причине больше не наблюдались.

Освоение ракетного комплекса шло широким фронтом и, несмотря на некоторые недостатки, проходило довольно успешно. О его масштабах свидетельствует 124 практических пуска в 1958 г. За этот же период только в авиации СФ выполнено 77 полетов МиГ-17СДК.

В процессе боевой подготовки постепенно выявлялись возможности ракетного комплекса "Комета" и вырабатывались основные вопросы тактики его боевого использования. Причем особое внимание придавалось оценке использования комплекса в условиях радиопомех.Об этом свидетельствуют 240 полетов самолетов-ракетоносцев и 32 пуска и наведения самолетов СДК в условиях организованных помех только в авиации ЧФ. Полученный опыт систематизировался и учитывался при разработке ракетных систем последующих поколений.

Ту- 16К-10 с ракетой К-10 под фюзеляжем

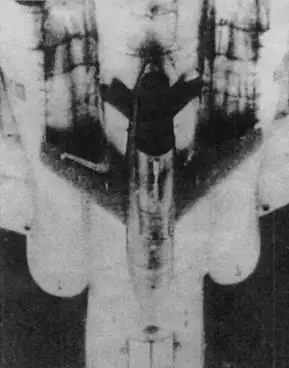

Ракета К-ЮС под фюзеляжем Ту-16 -вид снизу

Тщательное изучение и анализ условий выполнения пуска ракет и их наведения, а также теоретические расчеты привели к выводу о возможности применения с одного носителя двух ракет. Ранее такая возможность не только ставилась под сомнение, но и категорически отрицалась. Практическую проверку осуществил экипаж командира 5-го мтап ЧФ В.Дубины, который в начале 1958 г. произвел пуск двух ракет с одного захода. Несколько позже проверили возможность пуска трех ракет из боевого порядка отряда "колонна" самолетов с последующим их взятием на автосопровождение и наведение с одного самолета. При этом самолеты следовали одним курсом на дистанциях порядка 1,5-2 км и превышением самолетов над впереди идущими на 100-150 м. Самолет командира отряда, оператор которого производил наведение ракет на цель замыкал боевой порядок, пуск ракет производился по команде командира отряда в той последовательности, как и следовали самолеты с временным интервалом 15-20 сек. Ракеты ведомых последовательно брались штурманом-оператором командира отряда на автосопровождение, такой прием обеспечивал возможность наведения трех ракет на одну цель, но вряд ли представлял практическую ценность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: