Авиация и космонавтика 2010 01

- Название:Авиация и космонавтика 2010 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2010 01 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2010 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

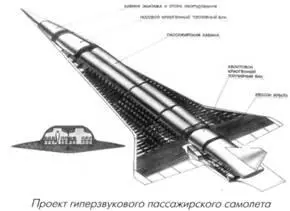

В ходе исследований по гиперзвуковым самолетам в ОКБ были проведены обширные исследования материалов и конструкций, работающих в условиях интенсивного аэродинамического нагрева. Был сделан вывод, что одними из наиболее перспективных являются конструкции с металлическими внешними поверхностями. Разработка таких конструкций требовала решения ряда задач, основными среди которых являлись поиски новых конструкционных материалов с повышенным сопротивлением окислению и увеличенным пределом ползучести, а также разработка качественно новых типов многослойных металлических конструкций, эксплуатирующихся в условиях больших температурных градиентов. Основными типами таких конструкций, которые рассматривались в ОКБ для гиперзвуковых самолетов, были:

- металлические теплозащитные экраны для снижения тепловых потоков к основной силовой конструкции, не включенные в работу силовой конструкции и проектируемые на местную поперечную нагрузку;

- панели, обладающие как свойствами силовой конструкции, так и теплоизолирующими свойствами.

Одними из наиболее эффективных по несущей способности при работе в условиях нагрева до 250 - 500 °С являются многослойные конструкции из титановых сплавов.

В ходе этих исследований были разработаны технологии получения многослойных титановых панелей с ферменным заполнителем методом СПФ/ДС (сверхпластичная формовка и диффузионная сварка), в котором за одну операцию производилось и формирование из листового материала обшивок, заполнителя, элементов заготовок и соединения их между собой в готовую монолитную конструкцию.

Проводились исследования по низкотемпературной теплозащите (НТИ) топливных баков с криогенным топливом. Как наиболее перспективная рассматривалась теплозащита на основе экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) с мягкой герметичной оболочкой, обжатой атмосферным давлением для внешней НТИ, или давлением водорода для внутренней НТИ. Конструкция бака при этом может выполняться как из алюминиевых или титановых сплавов, так и из композиционных материалов. В ОКБ были изготовлены модельные баки, как с НТИ на основе пенопластов, так и с обжатой атмосферным давлением ЭВТИ. Были проведены ресурсные испытания этих баков с использованием жидкого азота.

Большое внимание уделялось проектированию криогенных топливных баков с большим ресурсом работы. При их разработке были созданы специальные нормы прочности, обеспечивающие необходимую герметичность в процессе эксплуатации.

Все эти и другие работы ОКБ имели большое значение для решения проблем создания гиперзвуковых летательных аппаратов, над которыми в те годы работало ОКБ, а также в работах по созданию криогенных самолетов, в частности, экспериментального Ту-155, проектов криогенных пассажирских самолетов Ту-204К, Ту-334К и др., над которыми ОКБ продолжает работать в настоящее время.

Сегодня ОКБ ОАО «Туполев» является обладателем уникальных технологий по криогенной авиационной технике, многие из которых были освоены в период работ по ВКС и гиперзвуковым самолетам.

АЛЮМИНИЙ В АВИАЦИИ Кто же первый?

Юрий КУЗЬМИН

История авиации насчитывает немногим более 100 лет, но она уже успела обзавестись своими мифами и легендами. Вопросы приоритета, появления тех или иных технических решений зачастую не ясны, и в литературе разных стран описываются совершенно по-разному.

Понятно, что критиковать зарубежных историков авиации гораздо проще и безопаснее, чем искать неточности и преувеличения в отечественной литературе, учитывая то, что многие советские издания уже стали «классикой».

Тем не менее, попробуем в предлагаемой вашему вниманию серии статей ответить на ряд весьма необычных вопросов…

Граф Фердинанд Цеппелин (1838 - 1917г.)

* Ещё в 1903 г. немецкий инженер Альфред Вильм установил, что сплав из 96% AI и 4% меди после резкого охлаждения медленно кристаллизуется в течение нескольких дней, и прочность его при этом непрерывно растёт. После ряда экспериментов Вильм добавил в сплав марганец и магний. Серийное производство началось на заводе в Дюрене (Оьгепег Metalwerkej в 1909г., откуда и пошло название сплава. Прочность дюралюминия (или дюраля) составляла 350-370МПа (37кГс на мм2), а у современных сплавов - 450-500МПа. Для сравнения: у чистого алюминия прочность равна только 70-80 МПа, у строительных сталей - порядка тех же бООМПа. Да, применяемые в авиации хромо-никелевые стали в 2-2,5 раза прочнее «классического» дюраля, но зато в три раза тяжелее.

«ТБ-1 (АНТ-4) - первый в мире цельнометаллический тяжёлый двухмоторный бомбардировщик-моноплан. Этот самолёт стал прототипом решительно всех последующих многомоторных бомбардировщиков сво-боднонесущей монопланной схемы, по существу, единственной, нашедшей широкое применение. Это -приоритет нашей страны и заслуга А.Н. Туполева.

Интересно также, что копирование самолёта ТБ-1 за границей началось лишь с 1930 г. (после его прилёта в США). А конструктор через 5 лет после ТБ-1 выпустил четырёхмоторный бомбардировщик ТБ-3 этой же схемы. Все последующие самолёты-бомбардировщики, все «летающие крепости» и «сверхкрепости» были, по существу, развитием типов ТБ-1 и ТБ-3».

В.Б.Шавров. История конструкций самолётов в СССР до 1938г. Изд. 3-е. М., Машиностроение, 1985 г., стр. 396.

Эти слова В.Б.Шаврова повторены в десятках советских изданий. Но всё это, прямо скажем, не совсем соответствует истине. ТБ-1 - не только не первый цельнометаллический, но и не первый цельнодюралевый двухмоторный бомбардировщик-моноплан.

Но прежде чем говорить о ТБ-1 и ТБ-3, вспомним, как вообще началось применение алюминиевых сплавов в авиации.

Дюралюминий появился в 1909 г.*, а вскоре этот металл поднялся в небо. Но пока не на самолётах: впервые в авиации замечательный сплав применил граф Фердинанд Цеппелин для каркаса своих дирижаблей.

Интересно, что Цеппелин поверил в возможности дюраля ещё до его появления. Уже в 1898 г. была создана компания «Gesellschaft zur Рцгс1египд der Luftschiffart» именно для постройки жёсткого дирижабля с каркасом из алюминиевых сплавов (ещё не дюралюминия) и полотняной обшивкой.

Сплавы поставлял берлинский завод Карла Берга.

Разработка принципиально новой конструкции шла быстро, и 2 июля 1900 г. огромный дирижабль LZ-1 ушёл в свой первый полёт из плавучего ангара на озере Констанц, что недалеко от города Фридрихсхафен в южной Германии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: