Авиация и космонавтика 1996 04

- Название:Авиация и космонавтика 1996 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1996 04 краткое содержание

Примечание: источник имеет разрешение ниже 100 dpi, что в сочетании с невысоким качеством полиграфии определило сложность исправления ошибок в характеристиках оборудования и вооружения.

Авиация и космонавтика 1996 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Заводы выпустили около 100 КР-6А, но большинство из них поступило в разведывательные эскадрильи и лишь немногие оснастили торпедными мостами. В 1936-1938 гг. КР-6Т применялись на Черном море (35-я минно-торпедная эскадрилья в Евпатории), на Тихом океане (в 125-й авиабригаде, впоследствии переименованной в 29-ю).

Хорошего торпедоносца из Р-6 не получилось. Маневренность оказалась ненамного лучше, чем у ТБ-1 а, что повышало уязвимость машины при низком торпедометании Еще одним дефектом являлась недостаточная прочность самолета. Установка Р-6 на поплавки привела к тому, что пилотирование самолета, и до этого не отличавшееся простотой, еще более усложнилость. У летчиков он не полозьзовался популярностью. Этому способствовали и три катастрофы, произошедшие на испытаниях.

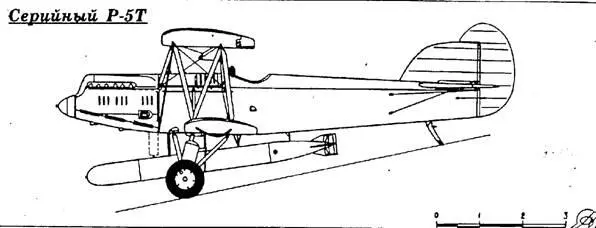

Почти одновременно с КР-6Т на флоты поступил одномоторный Р-5Т. Это был вариант известного разведчика и легкого бомбардировщика Р-5, биплана деревянной конструкции, созданного под руководством Н. Н. Поликарпова. В торпедоносец его переделывали совместно работники завода № 1 во главе с В. В. Никитиным и сотрудники НИИ ВВС. Проект был разработан в 1933 г., испытания проводились в 1934 г., серийное производство началось в 1935 г. Самолет имел измененное по сравнению с другими вариантами Р-5 шасси с двумя отдельными пирамидальными стойками, что позволило освободить для подвески торпеды всю нижнюю поверхность фюзеляжа. Костыль удлинили. Р-5Т сделали одноместным, ту-рельную установку сняли, заднюю кабину зашили. Оставили только неподвижный пулемет ПВ-1 под капотом. Торпеда ТАН-12 крепилась под углом к фюзеляжу, носовая часть ее была немного опущена. Такую подвеску разработал НИИ ВВС. Она позволяла осуществлять сброс торпеды с высоты 10-20 м при скорости не более 160 км/час при глубине моря в точке сброса не менее 25-30 м. Подвеска и торпеда вместе весили 930 кг. На серийных самолетах также увеличили площадь вертикального оперения.

Р-5Т строили только один год. Выпустили 50 машин, отправленных на Балтику, Черное море и Тихий океан. Они эксплуатировались до 1938 г. Этот самолет с одним летчиком, низкими данными, примитивным визирным прицелом мог рассматриваться лишь как временное оснащение торпедоносной авиации.

Спуск серийного Р-ба на авиазаводе в Таганроге

Для торпедных ударов пытались использовать и знаменитый ТБ-3. Конечно, эта громоздкая тихоходная машина вряд ли смогла бы бросать торпеды с бреющего полета под огнем зенитной артиллерии, но для торпедометания со средних высот ее можно было применять. Подкупала в первую очередь большая дальность и грузоподъемность бомбардировщика. Для него спроектировали торпедный мост под пару торпед TAB-12, а затем - ТАВ-27.

Такие самолеты собирались разместить на Дальнем Востоке, где нечего было противопоставить мощному японскому флоту. В 1933-1934 гг. планировалось оснастить подвеской торпед четыре эскадрильи - в общей сложности 48 ТБ-3. Реализовано это не было.

Торпедное вооружение предусматривалось и на двух больших летающих лодках, созданных в тот период в АГОС ЦАГИ - МК-1 (АНТ-22) и МТБ-1 (АНТ-27 бис). Первая, «морской крейсер», являлась цельнометаллическим шестимоторным катамараном. 11 человек экипажа, 6 пулеметов и две пушки, до 6000 кг бомб (а в перегрузку - до 10 т). Снаружи между лодками на балочных держателях можно было нести четыре торпеды весом до 1200 кг каждая. Этот самолет испытывался в 1934-1936 годах, но в серию не запускался: для второй половины 30-х годов он уже был слишком тихоходен. МТБ-1 отличался значительно меньшими размерами, имел более традиционную компоновку и только три мотора. На нем должны были подвешиваться две торпеды. В общей сложности в 1936-1937 годах построили около полутора десятков МТБ-1 и МДР-4 (представлявшие собой варианты бомбардировщика-торпедоносца и дальнего разведчика соответственно). Они очень недолго состояли на вооружении 124-й эскадрильи на Черном море. Практическое торпедометание с них не проводилось.

Следующим шагом стало проектирование первого отечественного специализированного самолета-торпедоносца Т-1. Этот самолет начал разрабатываться в ЦАГИ под руководством В. М. Мясищева в августе 1934 г. как «легкий крейсер» ЛК-4, преемник Р-6. В отличие от ТБ-1 и Р-6 самолет имел гладкую обшивку и убирающееся шасси. По очертаниям он сильно напоминал СБ, но был больше и оснащался более мощными двигателями М-34ФРН. По заданию это должна была быть многоцелевая машина. Ей предстояло служить и «сухопутным торпедоносцем» (т. е. использующим сухопутные аэродромы). Он мог нести торпеды ТАН-12 или одну перспективную 21 -дюймовую (на наружной подвеске). Впоследствии предусмотрели внутреннее размещение торпеды 45Ф. Во второй половине 1935 г, задание еще раз откорректировали: самолет стал только торпедоносцем и получил обозначение Т-1. Но опытный образец разбился в испытательном полете в июле 1936 г. Работы приостановили. Второй экземпляр, на котором предусмотрели внутреннюю подвеску торпеды в наклонном положении (из-за чего пришлось выпятить пузырем створки бомбо-отсека), в воздух так и не поднялся.

Существовал и проект установки Т-1 на два поплавка, оставшийся на бумаге.

В 1935-1938 годах на заводе № 23 в Ленинграде разрабатывался проект телеуправляемого планера-торпедоносца ПСН (планер специального назначения). К цели два таких планера должен был доставлять самолет-носитель ТБ-3.

ПСН представлял собой небольшую летающую лодку, вооруженную одной торпедой или бомбой. Наведение собирались осуществлять инфракрасной системой или по телевидению. Практически построенные образцы ПСН оснащались несложным автопилотом. В конце 1939 г. изготовили новый планер того же назначения, ПСН-2 (его проектировал Н. В. Никитин). Он уже являлся деревянным монопланом на двух поплавках. И ПСН, и ПСН-2 проходили испытания, но доведены не были. Все эти работы закрыли в мае 1940 г., а занимавшееся ими ОКБ-21 расформировали.

Еще один оригинальный проект предложили в 1936 г. ленинградские конструкторы Н. Г. Михельсон и А. И. Морщихин. Развивая идею «самолета-звена», выдвинутую В. С. Вахмистровым, они спроектировали небольшую одноместную летающую лодку МП с мотором Испано-Сюиза 12 Ybrs. Торпеду она несла в полуубранном положении под днищем. Два таких самолета должны были быть подвешены под крыльями носителя - ТБ-3. После выполнения атаки летающие лодки самостоятельно возвращались на базу. Поскольку ось винта находилась очень близко к воде, то при посадке весь двигатель поворачивался, приподнимая винт вверх. В 1938 г. МП был построен, но испытания не проводились.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: