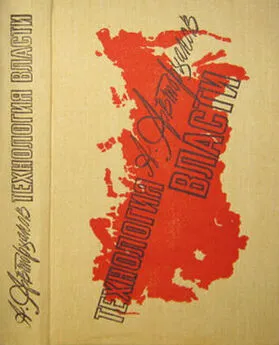

Абдурахман Авторханов - От Андропова к Горбачёву

- Название:От Андропова к Горбачёву

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2019

- Город:Берлин

- ISBN:978-5-4475-2813-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абдурахман Авторханов - От Андропова к Горбачёву краткое содержание

Автор книги — известный политолог русского зарубежья, писатель и публицист Абдурахман Геназович Авторханов (1908–1997 гг.).

От Андропова к Горбачёву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он в своем отчете ЦК на XI съезде (1922 г.) сослался на то, что говорят о коммунистах в народе: «Капиталисты все же умели снабжать, а вы умеете? Люди вы превосходные, но то дело, экономическое дело, за которое вы взялись, вы делать не умеете… Принципы коммунистические, идеалы хорошие, — ну прямо расписаны так, в рай живыми проситесь, — а дело делать умеете? Старый капиталист умеет, а вы не умеете», — и Ленин закончил доклад словами: «Мы хозяйничать не умеем». (XI съезд РКП(б). Стенографический отчет. 1961 г., Москва, стр. 17–18). Прошло более 60 лет, а эти слова Ленина никогда не были так актуальны, как сегодня. Андропов это только подтвердил. Кризис советской экономики есть социально-структурный кризис самой экономической системы. Поэтому его решение в рамках советского режима возможно только радикальными реформами типа ленинского НЭП а, что в нынешних условиях означало бы: денационализация легкой промышленности, приватизация сферы обслуживания, деколлективизация сельского хозяйства, легализация рынка. Если Андропов действительно хотел, чтобы советский рабочий не бегал от работы, а бегал за работой, то он должен был поступать так, как поступают во всех индустриальных странах Запада: сделать советский рубль обратимым (конвертируемым), каким и был червонец при НЭПе, а советские магазины заполнить высококачественными товарами с нормальными ценами, как заполнены сейчас в Москве «Березки» для иностранцев и закрытые распределители для партийно-бюрократической элиты. Это явилось бы прямым следствием названных мною экономических реформ. Однако ничто так не пугает партократию, как само слово «реформа». Поэтому вы никогда не встретите этого слова в партийной литературе, если даже речь идет о действительных реформах, которые произвел сам Ленин. Здесь в идеологию большевизма исторически вкоренился догматический комплекс вражды ко всякого рода «реформам», как их проповедовала немецкая социал-демократия при капитализме (Бернштейн), или как требуют реформ «реального социализма» еврокоммунисты. Как раз говоря об этих «реформистах», Андропов дал понять, что он не пойдет ни на какие реформы, которые затрагивают догматические основы советского «марксизма-ленинизма».

Вот его слова: «Приходится слышать порой, будто новые явления общественной жизни "не вписываются в концепцию марксизма-ленинизма”, что он будто бы переживает "кризис” и надо, дескать, "оживить его” вливанием идей, почерпнутых из западной социологии, философии или политологии. Дело здесь, однако, совсем не в мнимом "кризисе” марксизма. Дело в другом — в неспособности иных теоретиков, называющих себя марксистами, подняться до истинных масштабов теоретического мышления Маркса, Энгельса, Ленина… Не размывать марксистско-ленинское учение, а, наоборот, бороться за его чистоту… вот путь к познанию и решению новых проблем». («Коммунист», № 3, февраль 1983 г., стр. 22].

Я думаю, что вывод отсюда ясен: от правления Андропова каких-либо существенных экономических преобразований ждать не приходилось. Приходилось ждать усиления репрессий.

Преследование по «бытовым преступлениям» входит в функции МВД СССР, Прокуратуры и судебных органов, а если дело касается партийных чиновников, то это входит в компетенцию партийно-надзорных органов — народного контроля при правительстве или партийного контроля при ЦК. Но эти органы либо сами были задеты коррупцией, либо не проявляли никакого желания ссориться с партийно-государственной бюрократией, руководствуясь указанием Брежнева о «бережном отношении к кадрам». Вот тогда еще, при жизни Брежнева, органы КГБ включились в борьбу с коррупцией, начав ее в двух наиболее зараженных коррупцией республиках — в Грузии и Азербайджане. Во главе партии этих республик поставили чекистов (Шеварднадзе и Алиев, их сделали даже кандидатами в члены Политбюро]. Со своей первоочередной задачей — чистка аппарата власти от коррупционных элементов — они справились блестяще.

Некоторые высшие функционеры этих республик погибли при загадочных обстоятельствах — министр внутренних дел Азербайджанской ССР Гейдаров и его заместитель Кязимов были кем-то застрелены в кабинете («Бакинский рабочий», 5.07.1978], но кем и почему они были застрелены, общественность так и не узнала, в июне 1978 г. погиб в «автомобильной катастрофе» председатель Совета министров Грузии Патарид-зе, без свидетелей и без других пострадавших. Говорят, есть какой-то мистический закон «серийности» в несчастных случаях. Азербайджано-грузинские несчастные случаи начали повторяться и в других республиках и краях: в декабре 1980 г. председатель Совета министров Киргизской ССР Ибрагимов был застрелен в больнице, но убийцу так и не нашли, а в октябре того же года первый секретарь ЦК Белоруссии Машеров в бронированном автомобиле и сопровождаемый эскортом погиб в «автомобильной катастрофе», в которой, очевидно, никто из других пассажиров не пострадал (Машеров был кандидатом в члены Политбюро, поэтому на его похоронах должен был по протоколу присутствовать минимум кандидат в члены Политбюро, но этого не случилось].

«Неожиданно» или «внезапно» умерли первые секретари обкома Якутии (Черняев], Татарии (Мусин], Таджикистана (Расулов], секретарь Президиума Верховного Совета СССР (Георгадзе], вторые секретари ЦК Украины (Соколов], Ленинградского обкома (Суслов], главный редактор журнала «Проблемы мира и социализма» (Задоров]. Сюда же надо отнести и смерть Цвигуна. По этому поводу немецкий «Шпигель» в свое время заметил: «Целый ряд смертных случаев мог вызвать в среде партийной элиты скрытый страх, что наступила новая опасная эра». («Шпигель», № 1, 1983 г., стр. 71]. Доказать это невозможно, но, апеллируя к практике «органов» в прошлом (коллегия ОГПУ в двадцатых годах, «чрезвычайные тройки» НКВД в тридцатых годах имели право расстреливать людей без суда и следствия], можно допустить, что существовало какое-то глубоко засекреченное чрезвычайное судилище по делам преступлений высших чинов партии и государства, которых судить нормальным судом невозможно, не дискредитируя режим.

Два высшие назначения Андропова находились в прямой связи с этой проблемой — назначение чекиста Алиева первым заместителем Совета министров СССР, при одновременном введении его в члены Политбюро, назначение своего преемника на посту председателя КГБ министром внутренних дел СССР с производством его, заодно, в чин генерала армии (на этом посту он был Андропову важнее, чем во главе КГБ, который он сам фактически возглавлял и дальше].

Советская пресса получила указание более смело разоблачать случаи коррупции, злоупотребления властью и нарушения существующих законов. Но Андропова ждало здесь решительное поражение. Советская коррупция, как указывалось, органическая болезнь советской структуры власти: бюрократия, которая неподконтрольна ни свободно избранному парламенту, ни свободно функционирующей и от партии независимой печати, как раз свободна творить коррупцию и безнаказанно злоупотреблять властью. Еще лорд Актон знал, что власть портит людей, а абсолютная власть портит абсолютно. Правда, в давние времена среди идейных большевиков были люди, которые видели корень зла советской системы именно в отсутствии свободной печати. Так, старый большевик, бывший секретарь Московского комитета партии Г. Мясников, писал в брошюре «Больные вопросы», что в советском государстве ввиду монополии партии в области печати процветают коррупция, взяточничество, злоупотребления властью, а партийная печать молчит или прикрывает партийных бюрократов. Проанализировав тогдашнюю советскую действительность, он пришел к выводу: «У нас куча безобразий и злоупотреблений: нужна свобода печати их разоблачать», — поэтому он предлагал объявить свободу печати «от монархистов до анархистов». Ленин в личном письме Мясникову ответил: «Мы самоубийством кончать не желаем и поэтому этого не сделаем». (Ленин. Сочинения, т. 32, стр. 479–480).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: