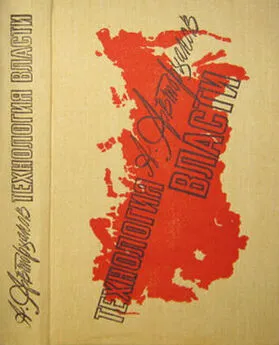

Абдурахман Авторханов - От Андропова к Горбачёву

- Название:От Андропова к Горбачёву

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2019

- Город:Берлин

- ISBN:978-5-4475-2813-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абдурахман Авторханов - От Андропова к Горбачёву краткое содержание

Автор книги — известный политолог русского зарубежья, писатель и публицист Абдурахман Геназович Авторханов (1908–1997 гг.).

От Андропова к Горбачёву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако, как я уже отмечал в других своих исследованиях, в Советском Союзе все-таки произошло постепенное отмирание государства в том смысле, что все классические функции нормального государства — законодательная, исполнительная, судебная — перешли от государства к партии, пока и само государство не стало простым «звеном» этой партии. Дело дошло до того, что новый генсек совершенно резонно отказался играть в бутафорию, взяв на себя роль «главы» государства или председателя правительства, ибо генсек обоих заменяет в одном лице, хотя согласно «Конституции СССР» все международные документы, подписанные одним генсеком, без указания его полномочий от имени Президиума Верховного Совета СССР, не имеют юридической силы.

Характерно в новой программе уравнение войск КГБ с советской армией. Впервые в истории советского режима КГБ добился при правлении Горбачева не только введения его трех генералов в Политбюро, но большего: чтобы его поставили в один ряд с советскими вооруженными силами как раз в той области, где приоритет принадлежал до сих пор вооруженным силам — оборона границ СССР от внешней агрессии. Да, пограничные войска, как охрана, подчинены КГБ СССР, но закон гласит: «В СССР пограничные войска — составная часть вооруженных сил» (БСЭ, т. 20, стр. 90). Когда происходит война, пограничные войска автоматически переходят в подчинение командования советской армии. Теперь в новой программе поддерживается их независимость и равноправие с советской армией. Вот соответствующее место: «Вооруженные силы и органы государственной безопасности должны проявлять высокую бдительность… всегда быть готовыми к разгрому любого агрессора». В третьей программе этого тезиса не было и не могло быть. Во всех партийных документах после XX и XXII съездов подчеркивалось, что органы госбезопасности поставлены под контроль партии и работают под ее руководством, причем КГБ не входит в состав Совета министров СССР, а находится при нем. Это указание исчезло из новой программы, зато появилось другое указание: вооруженные силы находятся под контролем партии и действуют под ее руководством. В программе сказано: «Основой основ укрепления обороны социалистической Родины является руководство Коммунистической партии военным строительством, вооруженными силами. При руководящей роли партии вырабатываются и осуществляются политика в области обороны и безопасности страны, советская военная доктрина… КПСС считает необходимым и в дальнейшем усиливать свое организующее и направляющее влияние на жизнь и деятельность вооруженных сил… Повышать роль и влияние политорганов и партийных организаций армии и флота». Я нарочно привел эту длинную и саму себя повторяющую цитату, чтобы подчеркнуть обоснованность высказанного мною в другой главе предположения: вооруженные силы были в оппозиции к назначению генсеком Горбачева вместо ее кандидата Романова. Уже нет больше сомнения, что в эту «военную оппозицию» входили из видных военачальников: начальник Главного политического управления армии и флота Епишев, маршал Генштаба и главнокомандующий стратегическими войсками Толубко, бывший начальник Генштаба Огарков, главнокомандующий флотом адмирал Горшков.

Перейду к жизненно важному вопросу для страны — какие виды на реформы, судя по новой программе?

Программа ничего не говорит о реформах, но нельзя также утверждать, что она их исключает. Будут ли они или нет — это тайна двух ведущих вождей Советского Союза — Горбачева и Чебрикова. В выступлениях обоих можно найти как элементы предстоящих реформ, так и целые куски против них, когда они подчеркивают, что последовательно будут держаться линии XXVI съезда партии и последующих пленумов ЦК. Однако, таким заверениям о преемственности нельзя придавать преувеличенное значение. Сталин пришел к власти под знаменем защиты НЭП а, утверждая, что он хочет сохранить ленинский НЭП на целую историческую эпоху, но, крепко усевшись в седле власти, через пару лет Сталин ликвидировал НЭП. На похоронах Сталина его наследники поклялись продолжить «генеральную линию» «партии Ленина-Сталина», а через пару лет, на XX съезде, они объявили Сталина лже-богом и преступником. Точно так же могут поступить и вожди нового Политбюро, когда они окончат нынешнюю бескровную, вторую «Великую чистку» во всей партийной и государственной иерархии созданием нового ЦК на XXVII съезде в феврале 1986 года. Это собственно и есть предварительное условие любых реформ и изменений как в структуре власти, так и в социально-экономической жизни страны. Есть, хотя очень неопределенный, но все же в принципе важный намек изменения и в новой программе в следующей знаменательной формулировке: «Партия будет и дальше способствовать тому, чтобы расширялись и обогащались социально-экономические, политические и личные права и свободы граждан». Указание на возможные реформы и изменения содержится также в многозначительном докладе Чебрикова к 68-й годовщине Октября. В этом докладе есть одна цитата из Ленина, которая в нынешних условиях говорит больше, чем все речи Горбачева и вся программа в целом. Чебриков говорит: «Наша партия, как об этом говорил В. И. Ленин, научилась необходимому в революции искусству — гибкости, умению быстро и резко менять свою тактику, учитывая изменившиеся объективные условия, выбирая другой путь к нашей цели, если прежний путь оказался на данный период времени нецелесообразным, невозможным». («Правда», 7.11.1985). Чебриков не указал, когда и в каком сочинении Ленин говорил так. И это, видимо, не без умысла, ибо эти слова были сказаны Лениным за год до перехода от «военного коммунизма» к НЭПу, в книге «Детская болезнь "левизны” в коммунизме» в 1920 г. Комментируя Ленина применительно к сегодняшним условиям в СССР, Чебриков продолжает: «Да, мы меняем тактику и совершенствуем стратегию, мы выбираем наиболее целесообразные, соответствующие изменившимся условиям пути к нашей цели… Взят решительный курс на пересмотр всего того, что не оправдало себя, тормозит наше движение». Сославшись на Ленина и обрисовав тяжелую обстановку в стране, Чебриков отважился на заявление, которое в ушах догматиков может звучать как злокачественный «ревизионизм» и «реформизм». Вот оно: «Некоторая часть кадров утратила вкус к своевременному осуществлению диктуемых жизнью реформ и изменений» («Правда», 7.11.1985). Вот эту «некоторую часть кадров», сопротивлявшихся реформам, на протяжении двух десятилетий возглавляли Брежнев и Черненко. Они загубили даже куцые реформы Косыгина. Однако, надо отметить и другое важное обстоятельство: каждый раз, когда в стране предпринимались реформы или существенные отступления, то это происходило либо в результате давления народа или когда система заходила в тупик, очевидный даже для ее водителей. Так было во время введения НЭПа, как ответ на восстания в Кронштадте и Тамбове; так было и с выпуском статьи Сталина «Головокружение от успехов» в ответ на анти-колхозные восстания в деревне. Даже закрытие концлагерей последовало не сразу после смерти Сталина, а через три года в результате ряда восстаний в концлагерях, что теперь знает весь мир из «ГУЛага» А. Солженицына. Сегодняшний кризис режима и его экономической системы тоже есть результат незримого, но массового, по виду пассивного, по существу внушительного давления народа. Это советский тип забастовки — приходить на работу, чтобы плохо работать или даже не работать. Другими словами, в стране, в конце правления Брежнева, происходил молчаливый, никем не организованный, но общенациональный трудовой саботаж. Причина известна правителям Кремля: люди хотят, чтобы их труд оплачивался справедливо, они хотят, чтобы за эту плату можно было купить все, в чем нуждается человек, они хотят, наконец, жить в жилищах, достойных людей. В СССР ничего не ценится так дешево, как именно труд рядового человека. На самом деле, сравните оплату труда рабочего человека при «социализме» и при капитализме. Возьмем Западную Германию, которая начала восстанавливать свою экономику после войны буквально с нуля. Так вот, в переводе на немецкие деньги советский рабочий имеет месячный доход 640 марок, а западный немец — 2817 марок («Вельт ам Зоннтаг», 10.10.1984). Низкий уровень материальной жизни людей индустриальной страны резко снижает производительность труда и тормозит рост общенационального дохода. Запад производит больше продукции на душу населения потому, что платит своим рабочим и служащим в три-четыре раза больше, чем Советский Союз. Вот сравнение: США в начале восьмидесятых годов производили на душу населения продукции стоимостью 12 820 долларов, а Советский Союз стоимостью только 4550 долларов («Вельт ам Зоннтаг», 27.10.1985). Соответственно и стандарт жизни западно-немецкого и американского рабочего в три-четыре раза выше, чем у его советского коллеги. Все, что здесь говорится, давным-давно сказано Лениным о советской донэповской системе — человек не работает, если у него нет материального стимула. Коммунистическая сознательность функционирует лишь на партийных собраниях, а в жизни диктуют материальные интересы. Когда в Кремле поймут эту истину, система начнет выходить из кризиса. Тут очень поможет им их учитель Ленин. В этой связи я хочу привести в свидетели человека, которого никто не признает серьезным политическим свидетелем, но и никто не заподозрит в нелояльности к режиму. Я имею в виду поэта Евгения Евтушенко. Он хорошо ориентируется в кремлевских джунглях и не лишен дара предчувствовать колебания политического барометра партии («Наследники Сталина»), Он держал исключительную речь в декабре 1985 г. с трибуны VI съезда писателей РСФСР. Я хочу привести из нее первые два абзаца: Две цитаты. Толстой: «Эпиграф к Истории я бы написал: "Ничего не утаю”. Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая». Щедрин: «Система самовосхваления может быть причиной сновидений, бесспорно весьма приятных, но вместе с тем и крайне обидного пробуждения… Ленин был воспитанником русской классики. Когда страну раздирали разруха и голод, Ленин не боялся атаковать новую совбюрократию… и ставя интересы изголодавшегося народа превыше всего, бесстрашно перевел страну на рельсы новой экономической политики. Ленину была чужда провинциальная оглядка на все, что скажут заграничные княгини… Сегодняшнее долгожданное стремление к переменам к лучшему в жизни вселяет в нас глубокие надежды, уверенность, что самовосхваление будет навсегда отринуто, а не умалчивание станет нормой гражданского поведения». («Литературная газета», 18.12.1985). Если эта вдохновенная политическая речь поэта не есть прямо результат его информированности, то все же она, видно, воспроизводит атмосферу ожидания перемен в стране.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: