Крис Клирфилд - ?Неуязвимость! Отчего системы дают сбой и как с этим бороться

- Название:?Неуязвимость! Отчего системы дают сбой и как с этим бороться

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-15911-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Крис Клирфилд - ?Неуязвимость! Отчего системы дают сбой и как с этим бороться краткое содержание

«Источником материала для книги стали сообщения о различных авариях и происшествиях, академические исследования и интервью с широким кругом людей – от президентов и генеральных директоров компаний до неискушенных покупателей. Появившиеся в результате идеи объясняют причины различных неудач и сбоев и дают практические подсказки, которыми может воспользоваться каждый. В эру катастроф эти подсказки будут весьма полезны при принятии решений на работе и в личной жизни, для успешного управления бизнесом и в преодолении важнейших глобальных вызовов, стоящих перед человечеством». (Крис Клирфилд, Андраш Тилчик)

?Неуязвимость! Отчего системы дают сбой и как с этим бороться - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Novo Nordisk также проводят аудиты, чтобы обнаруживать проблемы внутри компании. При этом привлекается специальная категория работников-координаторов, которые следят, не оказались ли крупные проблемы под иерархическими завалами (как это произошло до кризиса с производством инсулина). Координаторы – порядка двух десятков человек, выбранных из наиболее уважаемых менеджеров компании, – работают с каждым подразделением по меньшей мере раз в несколько лет {232}. Два таких координатора обычно беседуют как минимум с 40 % работников подразделения, чтобы понять их заботы. Один из координаторов рассказал: «Мы говорим о таких вещах, которые обычно не обсуждаются. Запретных тем для нас нет».

Впоследствии координаторы анализируют собранные данные и делают выводы, нет ли в них тех проблем персонала, которые могут не замечать руководители подразделения. «Мы обходим компанию и ищем небольшие проблемы, – объяснил один из координаторов. – Мы не знаем, превратятся ли они во что-то более серьезное, если их проигнорировать. Но нельзя рисковать. Мы принимаем меры даже по небольшим сбоям».

Когда координаторы обнаруживают какую-то проблему, менеджер подразделения обычно обращает на нее внимание. Заботы и беспокойство персонала уже не прогоняются через иерархические фильтры. И речь идет не просто о повышении информированности. Координаторы готовят списки конкретных действий, которые менеджеры должны предпринять для улучшения положения дел в своем подразделении. Каждое такое действие поручается конкретному человеку и отслеживается до устранения проблемы. В прошлом году 95 % таких действий было выполнено в срок {233}.

Программа, запущенная в Novo Nordisk, может показаться масштабным мероприятием. Но ведь и компания Novo Nordisk – предприятие большое. Данная программа стóит всего лишь 1 % от его годового дохода. Однако подобные принципы могут применяться и в меньших масштабах – даже в рамках команды или подразделения организации. Реруп вместе с одним коллегой даже изучили, как меньшая версия этой системы применяется в семейных фирмах с привлечением всего одного лица – надежного советника {234}. Такие советники, как правило, остаются за кулисами и оттуда помогают частным предпринимателям замечать угрозы, исходящие от конкурентов, технологических сбоев и изменений в правилах государственного регулирования. Такие советники могут даже заранее предвидеть возникновение несогласия внутри семьи и напомнить владельцам бизнеса о том, что им следует советоваться со своими близкими при принятии важных решений. Как и специальный отдел в Novo Nordisk, эти советники просматривают весь семейный бизнес своих клиентов на предмет наличия возникающих проблем и появления тревожных сигналов, а также заставляют руководителей обратить на них внимание.

В опасной зоне наши системы настолько сложны, что зачастую очень трудно точно предсказать, что может пойти не так. Однако всегда есть предупреждающие сигналы – они как надписи на стене. Нам остается только научиться их читать.

7. Анатомия несогласия

«…Вы должны были склонить голову и делать свою работу, иначе могли потерять и то и другое»

I

В конце 1846 года молодая женщина на позднем сроке беременности постучала в массивную дубовую дверь родильного отделения огромного Венского госпиталя {235}. К ней вышли две медсестры, взяли ее под руки и повели вверх по лестнице. Студент-медик, сидевший за маленьким столом на самом верху лестницы, направил ее в Первую акушерскую клинику, входившую в состав госпиталя.

Когда женщина поняла, что Первая клиника – это тот самый родильный дом, который был укомплектован в основном врачами, а не акушерками, ее охватил ужас. Она умоляла направить ее во Вторую клинику, где как раз работали акушерки и где их обучали. Она встала перед медиком на колени и сцепила в мольбе руки, но он не слушал ее. Правила есть правила. Пациенток направляли в одну из акушерских клиник в зависимости от дня недели. А в тот день рожениц отправляли в Первую клинику.

На следующий день женщина родила мальчика в маленькой палате в Первой клинике. Три дня спустя она умерла.

История этой женщины была типичной. Многие роженицы, направленные в Первую клинику Венского госпиталя, всеми силами старались избежать этого. И многие из тех, кто попадал в эту клинику, умирали через несколько дней после родов. Симптомы почти всегда были одинаковые: сильная лихорадка, озноб и ужасная боль внизу живота, которая иногда ненадолго проходила, но затем становилась невыносимой. Новорожденные тоже умирали. Причиной таких исходов была родильная горячка (послеродовой сепсис) – страшное в то время заболевание.

Незадолго до смерти упомянутой женщины в Первую клинику пришли священник и его помощник для того, чтобы совершить последние обряды. Когда они шли по коридору отделения, помощник священника звонил в небольшой колокольчик, чтобы обозначить присутствие священнослужителя. Этот звук был здесь очень привычен. Почти каждый день, а то и несколько раз в день священник появлялся здесь для того, чтобы поддержать умирающих.

Направляясь в комнату, в которой лежала умирающая женщина, они прошли мимо молодого врача с серо-голубыми глазами, широкими плечами и редеющими светлыми волосами. Это был Игнац Земмельвейс, двадцативосьмилетний доктор из Венгрии, окончивший медицинский университет и недавно назначенный ассистентом Первой клиники.

До Земмельвейса почти каждый день доносился звон колокольчика, но он не мог к этому привыкнуть. «Когда я слышал, как помощник священника торопится с колокольчиком мимо моего кабинета, мое сердце поражала печаль по еще одной жертве, которую забирала неведомая мне сила, – писал позже Земмельвейс. – Звук колокольчика служил для меня мучительным призывом к поискам неизвестной причины этих смертей» {236}.

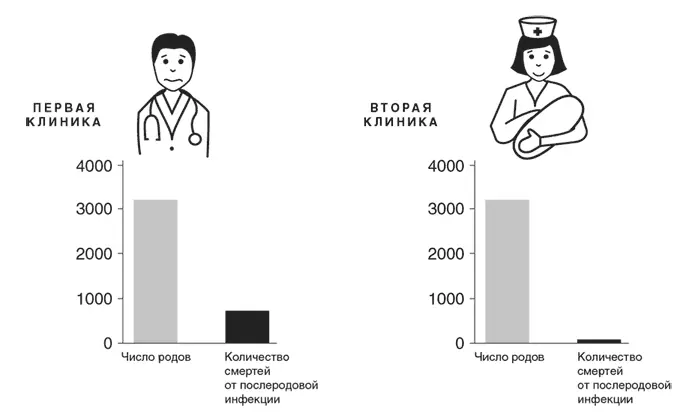

В то время было неизвестно, что конкретно убивало этих женщин. Большинство современников Земмельвейса, включая его начальника, директора Первой клиники профессора Иоганна Клейна, считали, что послеродовая горячка является результатом некоей «нездоровой атмосферы» венского воздуха. Но Земмельвейс в это не верил. Посмотрите на диаграмму, сравнивающую исход родов в обеих клиниках.

Если только «нездоровый воздух» не распространялся по одной лишь Первой клинике, теория Клейна не могла объяснить, почему именно в этой части госпиталя у пациенток развивался послеродовой сепсис. Во Второй клинике в среднем за год умирало только 60 женщин, а в Первой клинике за этот же период – от 600 до 800 рожениц.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: