Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001394938

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание

Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.

Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.

Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Благодаря Международному облачному атласу облака превратились в стандартизированные объекты, которые можно было надежно идентифицировать на основе изображений – так же, как любители птиц идентифицировали пернатых по рисункам в справочнике-определителе для натуралистов. Описания сопровождались великолепными цветными фотографиями, и утверждалось, что типы облаков универсальны, то есть одинаковы в любой точке планеты. Но составителям не удалось заснять все 16 основных типов облаков: такие разновидности, как stratus (слоистые), alta stratus (высокослоистые) и nimbus (дождевые), оказались неуловимы для фотокамер того времени. Поэтому наряду с цветными и черно-белыми снимками на страницах присутствовали литографии – старый добрый способ запечатления облаков. Смешение разных типов иллюстраций говорило о том, что достижение совершенного визуального представления этих универсальных, но эфемерных сущностей невозможно. Наблюдение за облаками было активным и динамичным процессом: вести его требовалось различными способами и в разных местах. Такой подход доказал свою жизнеспособность. После первой публикации Международный облачный атлас выдержал множество обновленных переизданий. Для фиксации облаков по-прежнему используется фотография, а в облачном атласе представлено глобальное знание, создаваемое наблюдателями из разных уголков планеты, как и задумывалось Гильдебрандсоном и Тейсереном де Бором в далеком 1896 г. В этом смысле будущее метеорологии оказалось таким, каким они его представляли.

Однако в другом эта наука сильно изменилась. Систематизация оказалась лишь первым шагом. Как только был утвержден порядок классификации – не одиночным наблюдателем вроде Пьяцци Смита, а комитетом, представлявшим международное сообщество, – следующим шагом стал поиск ответов на гораздо более сложные и глубокие вопросы, а именно: что означали определенные типы облаков, почему и как они образовывались, что управляло погодой? При всей своей значимости Международный облачный атлас был всего лишь скромным заделом в преддверии будущей колоссальной работы, в успехе которой пока никто не мог быть уверен.

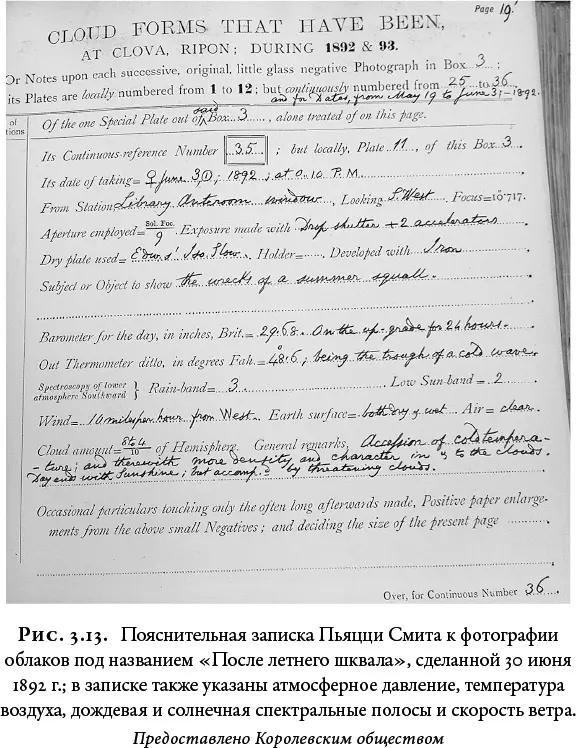

Пьяцци Смит не участвовал в этом проекте. Вся его жизнь и кипящая энергия были направлены на то, чтобы отстаивать убеждение: наблюдение является самоцелью, высшей деятельностью, оправдывающей себя в моральном и научном плане. Наблюдение за самыми трудноуловимыми объектами, такими как далекие звезды, непрерывно меняющийся спектр, облака, было для него в равной мере интеллектуальным и духовным упражнением. Что же касается таких задач, как исследование физики Солнечной системы или «взлом кода» погоды, скрывающегося за расплывчатой, постоянно смещающейся дождевой полосой на спектре, или систематизация бесконечно изменчивых, стремительно плывущих облаков, то Пьяцци Смит оставлял их другим. Он искал не объяснения, а совсем иное, гораздо более глубокое – следы Божественного присутствия. «И по сей день, что бы ни говорила наука в своих схоластических объяснениях, – рассуждал Пьяцци Смит, – и учитывая то, как далека она от своей цели свести переменчивые красоты спокойных летних небес или величественных скоплений грозовых туч… к не более чем нескольким механическим процессам, описывающим всю их сущность и происхождение, нам остается лишь благоговейно созерцать те формы красоты, которые столь часто и щедро демонстрируются пред нашим невнимательным взором в облаках». В конечном итоге облака притягивали Пьяцци Смита не потому, что были так трудноуловимы и сложны для научного изучения, а потому, что позволяли увидеть Бога. Доступные взору каждого, они были свидетельством Божественного порядка, несущим в себе «зримый отпечаток великого невидимого Разума, который упорядочивает все, что мы видим» [113] Piazzi Smyth, Cloud Forms , 5, 7.

. На закате своей напряженной и бурной жизни Пьяцци Смит обрел утешение в том порядке, который наконец-то открылся ему среди кажущегося хаоса небес.

Код муссонов

В 1903 г., сразу по прибытии в Индию, 35-летний Гилберт Уокер отправился в предгорья Гималаев. Целью его путешествия была Шимла, летняя столица Британской Индии, где располагался Метеорологический департамент. Ему предстояло занять пост, который станет вершиной его карьеры, – директора Индийских метеорологических обсерваторий [114] Биографические источники об Уокере включают: S. K. Banerji, «Sir Gilbert Walker CSI, ScD, FRS,» Indian Journal of Meteorology and Geophysics 10, no. 1 (1959): 113–117; Geoffrey Taylor, «Gilbert Thomas Walker, 1868–1958,» Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 8 (November 1962): 166–174; J. M. Walker, «Pen Portrait of Gilbert Walker, CSI, MA ScD, FRS,» Weather 52, no. 7 (1997): 217–220. О работе Уокера в Метеорологическом департаменте Индии см.: D. R. Sikka, «The Role of the India Meteorological Department, 1875–1947,» in Uma Das Gupta, ed., Science and Modern India: An Institutional History, c. 1784–1947 , 381–421, vol. 15, part 4, of D. P. Chattopadhyaya, ed., History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization (Delhi: Pearson-Longman). Об открытии Уокером Южной осцилляции см.: Richard Grove and George Adamson, El Niño in World History (London: Palgrave Macmillan, 2018), chapter 5, «The Discovery of ENSO,» 107–137; Mike Davis, Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World (London: Verso, 2002), part 3, «Decyphering El Niño,» 211–239.

.

Последние 15 лет этот высокий худощавый человек провел в основном в кембриджском Тринити-колледже среди других столь же увлеченных наукой одиночек. Сам он был математиком. Теперь же он должен был возглавить крупнейшую метеорологическую сеть в мире, хотя почти ничего не знал ни о погоде, ни о том, как управлять сотней обсерваторий и десятками тысяч метеонаблюдателей. Но именно это незнание в каком-то смысле и стало причиной его назначения. Ситуация была настолько отчаянной, а проблема, с которой столкнулись его наниматели, настолько неразрешимой, что отсутствие у Уокера каких-либо знаний и опыта в метеорологии было сочтено преимуществом. Когда ничто не срабатывает, возможно, стоит попробовать нечто принципиально иное. К тому же у Уокера имелось одно важное достоинство: он был талантливым математиком. Это и стало решающим фактором, заставившим его предшественника Джона Элиота поставить на кон репутацию и рекомендовать на свой пост этого человека.

Город, в который направлялся теперь Уокер, был необычен не менее, чем его новое назначение. Это был оазис прохлады среди жарких тропиков, маленький обитаемый островок в густонаселенной стране, отдаленный анклав, из которого Британия правила своим самым обширным колониальным владением. Расположенная на высоте чуть более 2200 м над уровнем моря, почти в 1600 км от Калькутты, в летние месяцы Шимла становилась спасительным убежищем от дурманящей жары, царившей на равнинах. Кроме того, это было безопасное и во многих отношениях удобное место. Раскинувшийся на террасах крутого горного склона, город служил надежной цитаделью. «Здесь, – гласил один из имперских атласов, – планируются войны, заключается мир, ведется борьба с голодом» [115] . The Queen's Empire: A Pictorial and Descriptive Record, Illustrated from Photographs , vol. 2 (London: Cassell, 1897–1899), 120.

.

Интервал:

Закладка: