Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001394938

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание

Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.

Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.

Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Эта фраза, собственно говоря, и объясняла назначение Уокера.

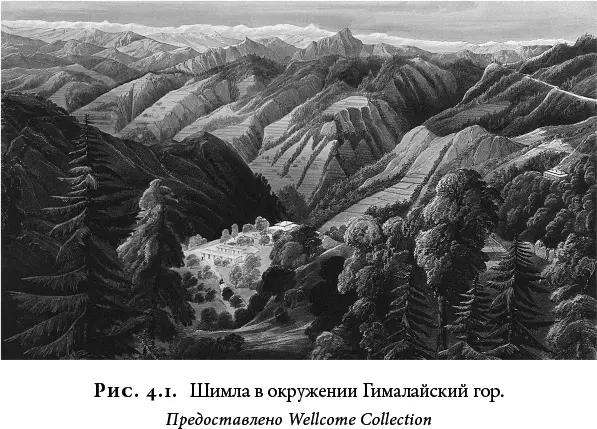

Британской администрации в Индии было хорошо известно, что удаленность может давать силу – тем большую, чем с большего расстояния она действует. Но администрация не знала другого и надеялась, что Уокер поможет это узнать: какая сила вызывает муссонные дожди, от которых зависело благосостояние – и выживание – десятков миллионов индийцев, а значит, и богатство Британской империи.

Сама по себе идея решить эту проблему с помощью математики не выглядела такой уж необычной. Уже давно, по крайней мере с тех пор, как Галилей провел свои эксперименты с падающими телами, ученым стало ясно, что с помощью чисел можно раскрыть законы природы. И необходимость привлечь математическую науку к изучению земной атмосферы также была очевидна с тех пор, как начали собираться количественные данные о давлении и температуре. В последние три десятилетия XIX в. объемы данных, требовавших анализа математическими методами, стремительно росли. Автоматические обсерватории, созданные Метеорологической службой после смерти Фицроя, изо дня в день в непрерывном режиме вели регистрацию погодных условий. Тем же самым занимались легионы педантичных наблюдателей – в том числе моряки военных и торговых флотов ведущих мировых держав. Активный рост объемов метеонаблюдений в десятилетия, предшествовавшие прибытию Уокера в Индию, объяснялся той простой причиной, что погода играла очень важную роль в управлении империями. По мере того как они росли, расползаясь по земному шару, расширялся и сбор метеорологических данных.

Раздел метеорологии, занимающийся сбором и анализом данных о погоде, получил название «климатология». Родом из немецкого, этот термин вошел в употребление в английском и французском языках в первые десятилетия XIX в., а с 1840-х гг. получил широкое распространение. Во многом это произошло благодаря влиянию Александра фон Гумбольдта, стоявшего у истоков этого научного направления (одно из первых упоминаний данного термина встречается во французском переводе его работы) [116] Frederik Nebeker, Calculating the Weather: Meteorology in the 20th Century (San-Diego, CA: Academic Press, 1995), 197n21.

. Гумбольдтовская концепция климата была связана с его пониманием единства природы, которое, по его мнению, вовсе не означало климатического единообразия. Вместо этого мириады физических сил, комбинируясь, создавали климатические различия – отдельные зоны, часто располагавшиеся вертикально, где существовали определенные устойчивые условия с точки зрения температуры и осадков и где, соответственно, обитали определенные виды растений и животных. Но если учесть, что физические силы природы находились в постоянном движении, то неясно, каким образом они комбинировались так, чтобы создавать в определенных географических зонах стабильные климатические области, которые можно было исследовать, описать, после чего, если так можно выразиться, надолго о них забыть. Гумбольдт полагал, что эта стабильность сохраняется на длительное время.

Это исследовательское, нацеленное на поиск единства направление климатологии, созданное Гумбольдтом, требовалось совместить с другим ее направлением, возникшим на основе статистического подхода. И в Англии, и в Пруссии национальные службы по сбору метеорологических данных создавались на основе государственных статистических бюро или же оказывались тесно связаны с ними. Было очевидно, что понимание климатических и погодных закономерностей сулит огромные практические выгоды, точно так же, как и получение знаний в области астрономии, ботаники, геодезии и магнитного поля Земли, – все это позволяло лучше изучить имперские владения и, соответственно, управлять ими с максимальной эффективностью. Вероятно даже, получение метеорологической информации, которая могла быть преобразована в средние климатические показатели, отвечало задачам государства в наибольшей степени. Собирая данные о погоде, как они уже начали собирать данные о своих гражданах, правительства надеялись привнести хоть какую-то степень контроля в эти самые сложные в управлении и зачастую непредсказуемые сферы [117] Nebeker, Calculating the Weather , 21.

.

Юлиус фон Ханн, директор Центрального бюро метеорологии и геомагнетизма в Вене, и Владимир Кёппен, директор Германской морской обсерватории в Гамбурге, в полной мере разделяли убежденность Гумбольдта в том, что «лицо Земли» может быть досконально измерено и изучено. Однако они расходились со своим великим предшественником в вопросе о том, что такое климат и, следовательно, как его нужно изучать. Движимые научным любопытством, располагая средствами и ресурсами своих ведомств, Ханн и Кёппен преобразовали подход ученого-одиночки в систематическую дисциплину. Параллельно с этим гумбольдтовское определение климата с его акцентом на взаимосвязи между живыми существами и окружающей средой уступило место новому определению, в котором климат рассматривался с точки зрения устойчивых климатических зон, выделенных на основе усредненных метеорологических данных. Климат, по определению Ханна и Кёппена, представлял собой усредненную погоду.

Но еще более важным, чем точное (как показало будущее) определение климата, был тот фундамент, который эти два человека заложили для развития климатологии. Под руководством Ханна и Кёппена она стала наукой строгих измерений, проводимых в строго контролируемых условиях. В 1883 г. Ханн опубликовал «Руководство по климатологии», в котором изложил пошаговую стратегию развития этой науки, отчасти напоминавшую стратегию военного наступления. Одним из направлений этого развития была картография, и на рубеже веков Владимир Кёппен поставил на вооружение климатологии климатические карты, на которых были визуально обозначены разные климатические зоны – «тропический климат», «полярный климат», «субтропический климат», «средиземноморский климат» и т. д., – определенные на основании средних значений нескольких типов метеорологических данных.

Между тем то, что было слабым местом климатологии, оказалось также залогом ее успешного развития: изучение климата требовало огромного количества данных. Во времена Ханна и Кёппена телеграфная связь, почтовая служба и издательское дело были такими же важными инструментами климатологической науки, как барометры и термометры. Составление карт требовало отлаженной системы измерений и их передачи, а также, что не менее важно, системы печати и распространения. В первые несколько десятилетий после запуска этот всеохватный климатологический проект поглощал невероятное количество энергии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: