Ирина Цапенко - Наука в современном российском обществе

- Название:Наука в современном российском обществе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9270-0177-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Цапенко - Наука в современном российском обществе краткое содержание

Наука в современном российском обществе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Согласно данным института Thomson Scientific, в период 1995–2005 гг. российские ученые опубликовали 286 тыс. научных статей, которые в мире были процитированы 971,5 тыс. раз (в 11 тыс. научных журналов). По итогам этого десятилетия Россия занимала 8‐е место в мире по количеству опубликованных научных работ, но лишь 18‐е место по частоте их цитирования. Данные Thomson Scientific показывают, что ученые России наиболее сильны в физике и химии. Российская академия наук (РАН) вышла на пятое место в составленном этим институтом рейтинге наиболее влиятельных исследовательских организаций мира в области физики. С 1995 по 2005 г. РАН опубликовала 29,7 тыс. научных работ в сфере физики, которые в научных журналах мира были процитированы 126,1 тыс. раз (Научный вес…, 2006).

Однако с 1995 г. общее число статей российских ученых, включенных в базу данных ISI, стало постепенно снижаться (составив 14 412 в 2005 г.). И хотя на фоне сокращения численности ученых показатель продуктивности формально вырос с 0,03 в 1993 г. до 0,037 в 2005 г., в последние годы он не повышается (Science & Engineering Indicators, 2004; Science & Engineering Indicators, 2008).

Вместе с тем, согласно данным Российской книжной палаты, наблюдался рост числа наименований выпущенных в стране научных изданий (книг и брошюр): с 7,8 тыс. печатных единиц в 1991 г. до 12,9 в 2001 г. Редакции многих российских научных журналов сейчас отмечают заметное повышение публикационной активности ученых. Кроме того, по данным ISI, несмотря на снижение числа научных статей российских ученых, заметно возросло число их цитирований: с 19 047 в 1996 г. до 32 176 в 2003 г. (Science & Engineering Indicators, 2004; Science & Engineering Indicators, 2006).

Важным показателем продуктивности научного труда является также и изобретательская активность. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента) и Росстата, в последнее десятилетие возросло число патентов, выданных нашим гражданам в России как в абсолютном измерении: с 8938 в 1993 г. до 19 138 в 2006 г.,– так и в расчете на 1 млн. жителей (таблица 8).

С учетом сокращения численности научного персонала число патентов на одного ученого увеличилось примерно в 3,5 раза. Однако в последние годы этот показатель в России обнаруживает лишь колебательную динамику без устойчивой тенденции к росту.

Роспатент относится к числу крупнейших патентных ведомств в мире (8 место в мире по числу подаваемых патентных заявок). При сопоставлении удельных показателей числа заявок (на 1 млн. жителей) позиции России существенно ниже, хотя и соответствуют уровню таких развитых стран, как Ирландия и Швейцария (рисунок 10).

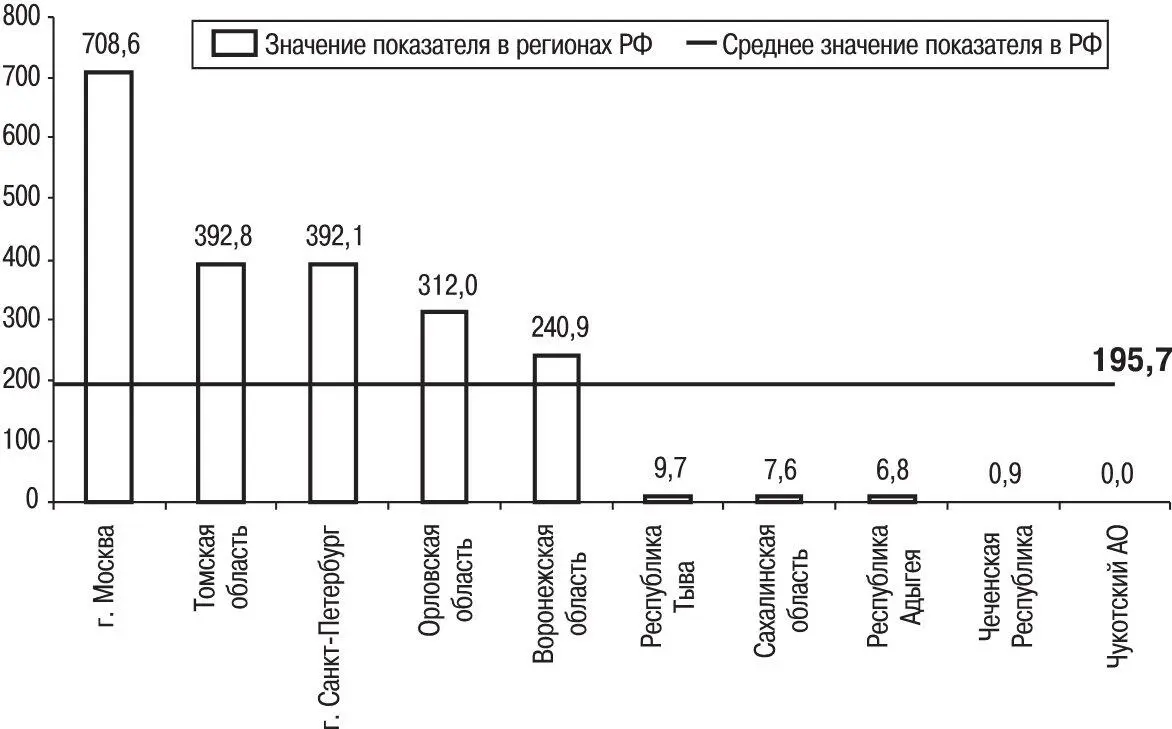

Российское научное пространство демонстрирует огромную гетерогенность в этой области. С одной стороны, по числу поданных заявок на изобретения на 1 млн. жителей российские регионы‐лидеры: Москва (708,6 заявок), Томская область, Санкт‐Петербург и Орловская область соответствуют уровню развитых стран с высокой изобретательской активностью. С другой стороны, Чукотский и Ненецкий АО и Республика Ингушетия, от которых совсем не подается заявок, а также Республики Чеченская и Адыгея, Сахалинская область, Республики Тыва и Алтай, проявляющие пассивность в области патентования (менее 10 заявок), соответствуют лишь уровню таких развивающихся стран, как Гватемала, Колумбия, Индия и Узбекистан (рисунок 11).

Таблица 8

Динамика изобретательской активности в России, 2000–2006 гг.

Источник: Российский статистический ежегодник, 2007.

Рис. 10.Число поданных заявок на изобретения на 1 млн. человек населения в России, 2006 г., и зарубежных странах, 2005 г. (единиц)

Источник: WIPO Patent Report, 2007.

Рис. 11.Число поданных заявок на изобретения на 1 млн. человек населения в регионах РФ в 2006 г. (единиц)

Источник: Годовой отчет Роспатента, 2006.

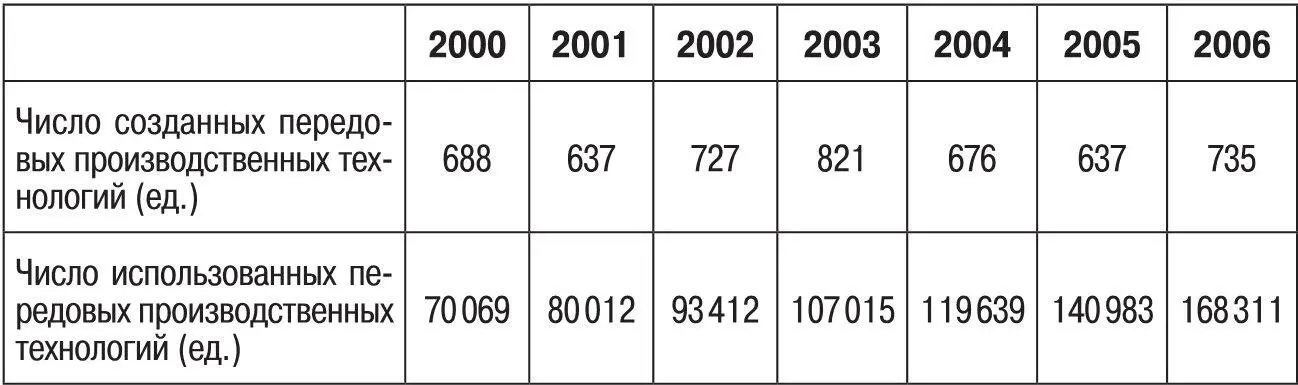

Таблица 9

Создание и использование передовых производственных технологий в России, 2000–2006 гг.

Источник: Российский статистический ежегодник, 2007.

Показателем результативности НИОКР является и число созданных передовых производственных технологий (технологий и технологический процессов, включающих машины, аппараты, оборудование и приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью компьютера и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции). В последние годы его динамика проявляла тенденцию к росту, хотя и нелинейному (таблица 9).

Таким образом, состояние российской науки в целом в последние годы нельзя охарактеризовать однозначно. Наряду с негативными процессами, которые свидетельствуют о продолжающемся разрушении кадрового потенциала, сохраняющихся финансовых и материально‐технических проблемах осуществления НИОКР, намечаются и некоторые позитивные тенденции, которые, возможно, являются предвестниками окончания глубокого кризиса российской науки и начала ее возрождения.

Глава 2

Звездный час гуманитариев

Преуспевающие гуманитарии

История науки с убедительностью свидетельствует о том, что единой для всех научных дисциплин траектории развития не существует: во‐первых, развитие каждой из них подчиняется своей внутренней логике, во‐вторых, каждый тип науки реагирует на свои собственные внешние стимулы. Так, давно подмечено, что для технической науки основным стимулом является производство, для естественной науки базовые потребности человечества, такие как открытие новых источников энергии, борьба с болезнями и т.п., для общественной – различные социальные проблемы, для гуманитарной – познание и «улучшение» человека. Поэтому если техническая наука наиболее интенсивно развивается во время подъемов производства, то периоды расцвета общественной науки приходятся на социально‐экономические кризисы, а такие гуманитарные дисциплины, как философия и филология, наиболее успешно развиваются в периоды «застоя» (Германия XIX в., СССР), когда внешний социальный контекст развития науки как бы «заморожен» и первостепенную роль приобретает их внутренняя когнитивная динамика. Кроме того, социогуманитарные дисциплины в целом более чувствительны к воздействию внешнего социального контекста и более гибко реагируют на его изменения, что проявляется в их большей подверженности, например, идеологизации и в большей зависимости от существующего в той или иной стране социально‐политического порядка.

Вопреки расхожим стереотипам (например, стереотипному представлению о том, что науке «хорошо» при демократии и «плохо» при тоталитаризме) социальных условий, в равной мере оптимальных для всех научных дисциплин, по‐видимому, не существует, и то, что содействует развитию одних дисциплин, может препятствовать развитию других, в результате чего в одном и том же обществе разные науки чувствуют себя по‐разному, а бедственное состояние естествознания может сочетаться с расцветом социогуманитарной науки или наоборот 3 3 Даже реализация утопии Платона – создание государства, которым управляли бы не политики, а ученые,– их не обеспечила бы, ведь вряд ли представители всех научных дисциплин оказались бы равно обеспеченными властью.

. При этом в условиях крутых разворотов социально‐политического курса общественные и гуманитарные дисциплины потенциально обладают лучшими возможностями оперативной адаптации к новому, чем науки естественные и технические, и к тому же сами эти развороты, превращаясь в объект изучения, создают дополнительный стимул для развития социогуманитарной науки.

Интервал:

Закладка: