Ирина Цапенко - Наука в современном российском обществе

- Название:Наука в современном российском обществе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9270-0177-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Цапенко - Наука в современном российском обществе краткое содержание

Наука в современном российском обществе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

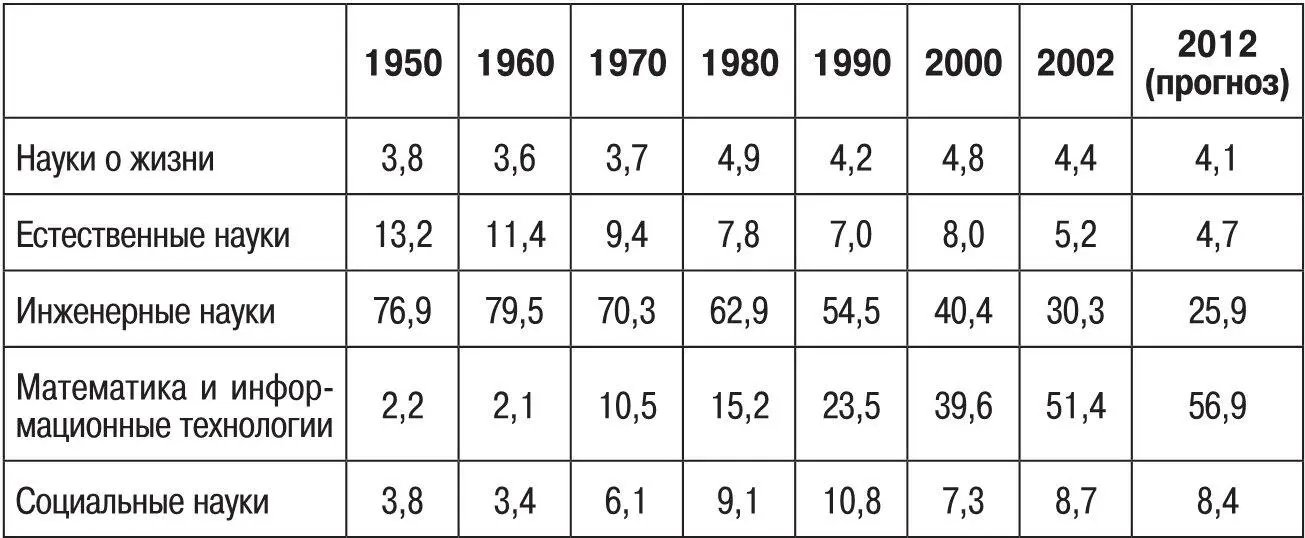

Таблица 10

Распределение российских исследователей по укрупненным областям науки (%)

Источник: Семенов, 2007.

На фоне этих закономерностей происходящее с наукой в современной России не выглядит парадоксальным. Хотя диагноз ей, как правило, выносится «методом вычисления средней температуры по больнице» и речь идет о науке вообще, разные виды науки и различные научные дисциплины оказались в разном положении.

Сколько‐нибудь существенных изменений количественного соотношения различных звеньев науки у нас не происходит (таблица 10).

Для сравнения приведем распределение американских исследователей по укрупненным областям науки (таблица 11).

Е.В. Семенов констатирует, что российская наука отличается от североамериканской и западноевропейской меньшим удельным весом сектора социогуманитаных наук и существенно большим – инженерных наук. Он также отмечает, что дисциплинарная структура современной российской науки напоминает дисциплинарную структуру американской науки в 70–80‐е годы (Семенов, 2007).

Таблица 11

Распределение исследователей сша по укрупненным областям науки (%)

Источник: Семенов, 2007.

Однако, помимо такого показателя, как количественное соотношение исследователей, принадлежащих к различным областям науки, существуют и другие параметры, позволяющие оценивать их состояние. По этим параметрам в современной России социогуманитарная наука выглядит гораздо более благополучной, нежели естественная или техническая, и тем более сельскохозяйственная (таблица 12).

Поскольку наше государство предпочтения социогуманитарным дисциплинам явно не оказывает, а в «Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» – документе, выражающем официальную государственную стратегию развития науки, о них сказана лишь одна фраза 4 4 Говорится о «повышении роли социальных и гуманитарных исследований», что сильно напоминает дискурс партийных постановлений советского времени (Основы политики…, 2002). Явный недостаток внимания к социогуманитарной науке признал и министр образования и науки А.А. Фурсенко: «Я считаю, что гуманитарные технологии – то, чему сегодня в России уделяется недостаточное внимание. На самом же деле это та область, где сегодня может произойти прорыв» (Эффективная наука для эффективной экономики, 2002, с. 62). А.Т. Бикбов отмечает: «В государственной практике под наукой как таковой понимаются исключительно естественные науки, которые обеспечивают «потенциал» государственной монополии через разнообразные формы господства над природой, т.е. господства материального и силового, тогда как социальные и гуманитарные науки, обеспечивающие инструментами более тонкого, символического господства, остаются за пределами государственного мышления. Косвенно об этом свидетельствует вся доктрина промышленного и технического назначения знания, прямо на это указывают списки критических технологий и структура Министерства, где гуманитарные науки не представлены» (Бикбов, 2002, с. 201).

, столь разительные различия в состоянии разных видов науки можно объяснить только тем, что социогуманитарные дисциплины более успешно адаптировались к отечественному варианту рыночной экономики (что, естественно, не означает отсутствия в наших НИИ значительного количества бедствующих и невостребованных гуманитариев). И символично, что описанная в следующем разделе новая страта нашего научного сообщества, которую можно назвать «новые русские ученые», имеющие доход свыше нескольких тысяч долларов в месяц, формируется в основном за счет социогуманитариев.

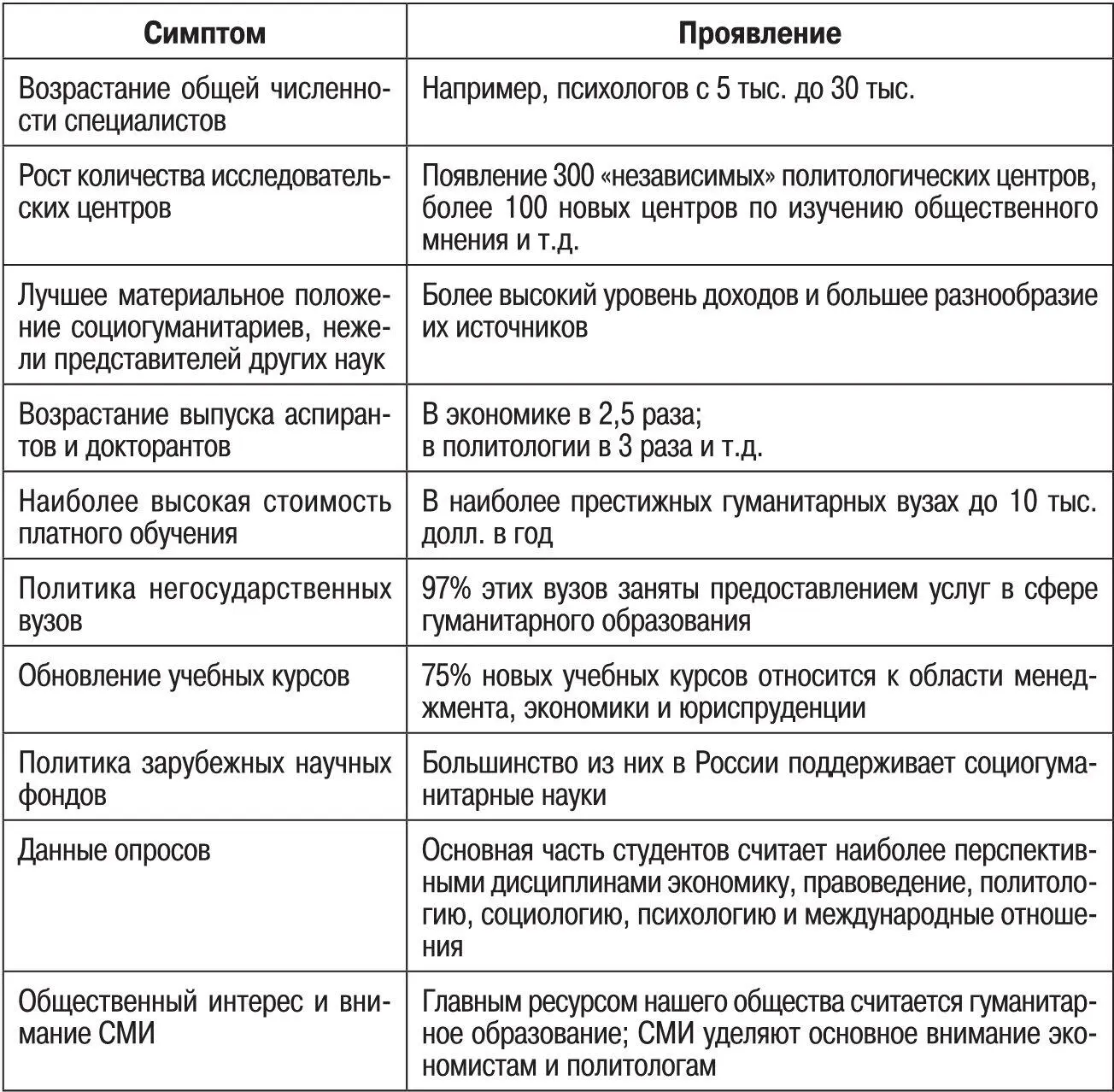

Таблица 12

Симптомы роста российской социогуманитарной науки

Способы и механизмы адаптации к рынку наших социогуманитариев весьма разнообразны, причем в условиях отчетливо наблюдающейся стратификации отечественного научного сообщества каждая возрастная, дисциплинарная, ведомственная и т.п. группа социогуманитарного сообщества реализует свою, характерную именно для нее, «модель выживания» и приспособления к этому рынку (Высоколобый пауперизм, 2004), т.е. участвует в «рыночном плавании» своим собственным стилем. Вместе с тем вырисовываются и достаточно типовые для отечественных социогуманитариев стратегии адаптации к нашему рынку, которые можно считать главными способами взаимодействия социогуманитарной науки и рыночной экономики в современной России.

Социогуманитарное образование

Наиболее естественный из подобных способов связан с системой образования, а одна из главных причин лучшей адаптированности социогуманитариев к отечественному варианту рыночной экономики видится в большей востребованности гуманитарного образования, нежели естественнонаучного или технического.

Востребованность образовательной функции науки сопряжена с тем, что начиная с середины 1990‐х годов отечественная система высшего образования по всем основным показателям переживает расцвет (таблица 13), что, кстати, служит очередным опровержением «экономического детерминизма», согласно которому массовая потребность в хорошем образовании возникает только на фоне развитой экономики.

Самым простым и очевидным показателем популярности различных видов образования является конкурс в соответствующие вузы. По этому показателю гуманитарные вузы и гуманитарные факультеты университетов в нашей стране с 1970‐х годов стабильно опережают естественные и технические, что, кстати, противоречит тенденциям, наблюдающимся в других странах мира, где естественнонаучное, техническое и медицинское образование популярно не меньше, чем гуманитарное. В первые годы рыночных преобразований эта традиция не нарушилась, хотя и была несколько модифицирована сдвигами в иерархии самих социогуманитарных дисциплин, где философы, филологи и журналисты оказались потеснены экономистами и юристами. А проведенный РОМИР опрос продемонстрировал, что наши студенты делят социогуманитарные дисциплины на три категории, относя к числу «дисциплин‐лидеров» экономику и право, к числу «перспективых дисциплин» социологию, психологию и международные отношения, а к категории «дисциплин‐аутсайдеров» причисляют историю, филологию, философию, культурологию и педагогику (Белов, Плотникова, 2001) 5 5 Любопытно, что в статистике РГНФ запечатлена чуть ли не противоположная картина: больше всего грантов получают филологи, а меньше всего – политологи и юристы (Семенов, 2002). Противоречия тут нет: просто то, что остается от грантов наших научных фондов после всевозможных поборов (начисления на зарплату, отчисления институтам и вычета подоходного налога), служит очень слабым стимулом к написанию заявок на гранты представителями наиболее «избалованных» дисциплин. А известную поговорку можно перефразировать так: «Что филологу хорошо, политологу смерть» – не физическая, а экономическая, разумеется.

. Подобная стратификация изрядно отличается от иерархии позднесоветских времен, когда наименее «доступными» считались философские и филологические факультеты. Однако в целом тенденция сохранилась: конкурс в гуманитарные вузы и на гуманитарные факультеты университетов по‐прежнему выше, а, скажем, технические вузы, возвысившие себя в ранг университетов, держатся «на плаву» в основном за счет открытия в общем‐то непрофильных для них гуманитарных факультетов, а также факультетов менеджмента, маркетинга и т.п.

Интервал:

Закладка: