Евгения Евпак - Основы музыкального продакшна. Для продюсеров мультимедиа

- Название:Основы музыкального продакшна. Для продюсеров мультимедиа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005523365

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Евпак - Основы музыкального продакшна. Для продюсеров мультимедиа краткое содержание

Основы музыкального продакшна. Для продюсеров мультимедиа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

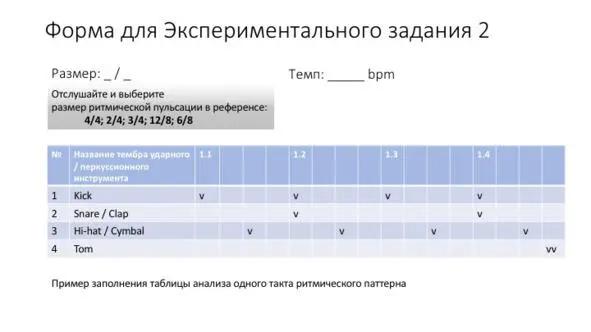

Попробуйте выполнить предлагаемое второе экспериментальное задание для получения опыта создания ритмических паттернов в выбранном стиле.

Экспериментальное задание №2:

Создание ритмического паттерна

«по образу и подобию» ритма

любимой композиции в заданном стиле

Для выполнения экспериментального задания Вам необходимо в проектной сессии используемого Вами цифрового аудиоредактора создать пустую аудиодорожку, и на неё загрузить файл любимой песни из Вашего плейлиста.

1. Определяем темп песни. Попробуйте определить темп Вашей любимой песни. Для этого можете воспользоваться функцией «tempo tap», которая присутствует во многих аудиоредакторах (информацию о ней можно найти в разделе «Справка» в самом интерфейсе Вашего аудиоредактора, либо в документе «User Manual»). Если функция «tempo tap» не нашлась, попробуйте вручную поиграть с подбором темпа под метроном в аудиоредакторе, выставляя значения темпа в окне выбора темпа методом проб и ошибок. Ваша задача – сделать так, чтобы метроном при воспроизведении Вашей любимой песни идеально попадал в сильные доли (они должны на графике быть привязаны к сетке), и при прослушивании не возникало рассинхронизации метронома с фонограммой песни.

2. Распознаём тембры ударных на слух. Теперь прослушайте Вашу любимую песню ещё раз, обращая внимание на тембры ударных инструментов. Какие тембры Вы услышали? На какие доли в ритмической сетке приходятся акценты? Какие инструменты звучат на слабую долю? Выпишите все тембры распознанных ударных инструментов в отдельную заметку в блокноте и прослушайте фонограмму ещё раз. Выберите фрагмент фонограммы, который Вы будете воссоздавать на слух в рамках выполнения этого экспериментального задания.

3. Зацикливаем воссоздаваемый фрагмент. Выбранный для эксперимента фрагмент зациклите, выделив его начало и конец, и зажав кнопку «зациклить» / «loop» в интерфейсе плеера Вашего аудиоредактора. Проверьте, что зацикленный фрагмент воспроизводится «по кругу», и Вы уверены в выбранном участке выделенного фрагмента. Если фрагмент воспроизводится не так, как Вам хотелось, подвигайте начальную и конечную границы выделения фрагмента до достижения оптимального результата.

4. Создаём дорожки audio или MIDI для подбора тембров ударных.В зависимости от Вашего аудиоредактора и любимой техники работы – с сэмплами (аудиофайлы) или с синтезированными тембрами (MIDI) создаём необходимое для выбранных тембров количество каналов (как минимум, три: kick, snare / clap, hi-hat / cymbal, – но можно больше на Ваше усмотрение и в зависимости от тех тембров, которые Вы расслышали).

5. Сначала копируем (пытаемся выбранными сэмплами на новых дорожках синхронно с оригинальным треком уложить по ритмической сетке) сильные доли и акценты: kick, snare / clap;затем – слабые доли и ритмическое заполнение – hi-hat / cymbal, и после – дослушиваем, присутствовали ли в выбранных 4—8 анализируемых тактах сбивки и пробуем их воссоздать.

6. Включаем новый созданный ритмический паттерн без референса и вместе с референсом.Как впечатления от прослушивания? Практикуйте до тех пор, пока останетесь довольны результатом.

Сохранение результатов эксперимента.

Как и после выполнения первого задания, здесь и далее предлагаю Вам фиксировать собственный успех в формы, образцы которых будут в разделе «сохранение результатов эксперимента». Для второго задания предлагаю Вам заполнить нечто подобное:

Таблица 2. Пример формы для выполнения задания №2.

Рефлексия.

Записываем собственные ощущения от прослушивания результатов собственной работы в форму рефлексии, доступную по постоянной ссылке:

https://forms.gle/pwM8BJTwMgTS9kG56

В завершении подраздела отметим, что, кроме сильных долей, важную функцию выполняют слабые доли и длительности ритмического заполнения – именно они определяют стиль музыкального продукта в совокупности с тембрами и фактурами других инструментов ритм-группы (бас, гитара, фортепиано, перкуссия). В ходе многократного повторения упражнений, аналогичных предложенному во втором экспериментальном задании, у продюсера нарабатывается опыт и развивается способность угадывать стиль музыкального произведения и писать музыку в выбранном стиле.

Гармония и полифония

Теперь представим себе, что в музыкальном произведении звучит единовременно более одного голоса, например, два, а, может, три или четыре. И звучат они не случайным образом, а создавая приятные на слух созвучия. Как у них это получается?

В параграфе 1.1. про мелодию и интервалы мы уже говорили о том, что интервалы делятся на консонансы и диссонансы , и что к консонансам относятся простые интервалы: чистая прима, чистая октава, чистая квинта, чистая кварта, малая и большая терции, малая и большая сексты .

Теперь добавим, что, начиная с ХХ в. к относительным консонансам стала с появлением джаза в той или иной степени относиться малая септима , а также составной интервал нонна 8 8 Нонна – составной интервал, по сути, это секунда, взятая от опорного звука через октаву.

. Если соединить в вертикаль два голоса, и в верхнем голосе, к примеру, вести основную мелодию, то нижний голос по законам полифонии должен движение мелодии верхнего голоса функционально поддерживать, создавая противодвижение или контрапункт.

Для того, чтобы понять, как в единице ритма синхронно и благозвучно могут сосуществовать, создавая симбиоз, два и более голосов, рассмотрим принципы многоголосия – полифонии (от греч. «poly» – много «phonos» – звук) и гармонии (древнегреч. «ar» или «har» – связь, соединение; созвучное, плавное ведение голосов) 9 9 По определению И. В. Способина (1974), «гармония – это координация звуков музыкальной ткани по вертикали и по горизонтали». Такое определение даёт наглядное представление о том, чем приходится заниматься музыканту, решая гармонические задачи, а именно: плавно (без скачков в голосах на широкие интервалы больше кварты!) соединять соседствующие аккордовые функции. – прим. авт., – ЕЕ.

. Основные виды многоголосия изображены на схеме (см. рис. 8):

Рис. 8. Многоголосие и его виды. Полифонический и гомофонно-гармонический склад мышления.

В истории музыки гомофонно-гармонический склад музыкальной ткани популяризовался значительно позже полифонического 10 10 Лишь в эпоху Возрождения, в начале XVII в. – об этом подробно у В. П. Фраёнова «Учебник полифонии» (2006), – стр. 6.

: музыка в жизни общества долгое время была неотделима от обрядовости и религии, а потому на смену духовному одноголосому пению и канону 11 11 Канон – музыкальное произведение, основанное на технике непрерывной имитации музыкального материала верхнего голоса в других голосах – Фраёнов (2006), стр. 33.

пришло многоголосие, затем плавно сменившееся на cantus firmus с органным творчеством Баха и других композиторов эпохи Баррокко, и вытеснилось гомофонно-гармонической музыкой лишь в эпоху Возрождения с творчеством К. Монтеверди (опера «Орфей») и композиторов-классицистов: Й. Гайдна, В. А. Моцарта,

Интервал:

Закладка: