Владимир Соломатин - Система гуманитарного и социально-экономического знания

- Название:Система гуманитарного и социально-экономического знания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-9292-0042-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Соломатин - Система гуманитарного и социально-экономического знания краткое содержание

Для преподавателей и студентов юридических, а также иных вузов, где преподаются гуманитарные и социально-экономические дисциплины.

Система гуманитарного и социально-экономического знания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наряду с индуктивными и дедуктивными умозаключениями широко используются и умозаключения по аналогии. Умозаключение по аналогии имеет место в тех случаях, когда новое единичное явление уподобляют другому, уже известному и сходному с ним в существенных признаках. Поэтому в основе этого умозаключения – вывод о принадлежности определенного признака исследуемому единичному явлению на основе его сходства в существенных чертах с другим уже известным единичным явлением.

Для того, чтобы умозаключение по аналогии имело достоверный характер, необходимо:

• сходство уподобляемых предметов в существенных признаках;

• отсутствие существенных различий между уподобляемыми предметами;

• наличие необходимой связи переносимого признака с признаками сходства.

По характеру уподобления различают два типа аналогии: аналогию свойств и аналогию отношений.

В аналогии свойств рассматриваются два единичных предмета, а переносимыми признаками являются свойства этих предметов.

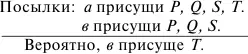

Пусть даны два единичных предмета а и в. P, Q, S, T – свойства этих предметов, тогда:

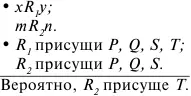

В аналогии отношений объектом уподобления выступают сходные отношения между двумя парами предметов, а переносимый признак – свойства этих отношений.

Пусть даны две пары предметов х и y; m и n . Между х и y имеет место отношение R 1 , которому присущи свойства P, Q, S, T . Между предметами m и n существует отношение R 2 , которому присущи свойства P, Q, S .

Посылки:

По характеру связи между сходными и переносимым признаком выделяют строгую и нестрогую аналогию.

В строгой аналогии связь между сходными и переносимым признаком имеет необходимый характер (как правило, заключение в строгой аналогии имеет достоверный характер). В нестрогой аналогии зависимость между сходными и переносимым признаками имеет вероятностный характер, поэтому и заключение будет носить проблематичный характер.

Говоря об умозаключениях по аналогии, необходимо отметить их огромную роль в юридической деятельности. Выделим, прежде всего, их значимость в правовой оценке. Достаточно упомянуть здесь систему общего, или прецедентного права, в которой функционирует концепция нормы права, созданная судебной практикой. Например, нормы английского права – это положения, которые берутся из основной части решений, вынесенных высшими судебными инстанциями Англии. Английская норма права тесно связана с обстоятельствами конкретного дела и применяется для решения дел, аналогичных тому, по которому данное решение было принято. В то время как основу правовых систем континентальной Европы составляют не судебные решения, а принципы, выработанные доктриной в университетах путем систематизации и модернизации положений кодификации Юстиниана. В российской правовой системе аналогия уголовного закона не допускается. Она имеет место лишь в гражданском праве из-за сложности и многообразия видов гражданско-правовых отношений. В указанном случае речь идет об аналогии закона, которая применяется при рассмотрении ситуаций, когда отношения, из-за которых возник спор, не урегулированы ни нормами гражданского права, ни соглашением сторон для внесения определенности во взаимоотношения сторон конфликта.

Применение закона по аналогии допускается при наличии следующих условий:

• отношение, по поводу которого возник спор, не урегулировано непосредственно нормами права или договором между сторонами;

• имеется законодательный акт, который регулирует сходные отношения, и потому может быть применен к сходному случаю.

Аналогия закона предусмотрена ст. 6 ГК РФ.

Аналогия активно используется и в процессе расследования. Например, следователь ищет аналогию между данным случаем и имеющим место ранее, основываясь на своем профессиональном опыте. При обнаружении серии убийств субъекты расследования также применяют аналогию, находя между совершенными убийствами сходные детали («почерк преступника или организованной преступной группы»). Применяется аналогия и в деятельности эксперта-криминалиста при необходимости идентификации личности или материальных предметов.

Однако употребление умозаключений по аналогии ставит перед юристами проблему правомерности используемых аналогий. Для чего важно знание правил достоверности выводов по аналогии, о которых говорилось выше.

Тема 6

Основные законы логики

6.1. Понятие и сущность логических законов

Мышление человека подчиняется логическим законам. Для того, чтобы получить истинное заключение в процессе рассуждения, необходимо исходить не только из истинности посылок (соответствия конкретного содержания суждения действительности), но и из логической правильности рассуждения. Логическая правильность рассуждений обусловлена законами мышления.

Логический закон выражает необходимую, существенную связь мыслей в процессе рассуждения. С одной стороны, эти законы отражают наиболее общие свойства, связи, отношения объективного мира. Они формируются независимо от воли и желания людей, поскольку имеют объективную основу, заключающуюся в наличии взаимообусловленности явлений действительности. Но, с другой стороны, эти законы относятся к сфере мышления человека. Они отражают в его сознании определенные отношения между предметами объективного мира.

Данные законы имеют общечеловеческий характер. Они сложились как результат многовековой практики человеческого познания. Поэтому законы логики являются законами правильного мышления, а не законами самих явлений объективного мира.

Законы логического мышления можно подразделить на основные и неосновные.

К числу неосновных относятся те, которые связаны лишь с определенными формами мышления, а это значит, что сфера их действия ограничена конкретной формой (например, таковыми являются закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия, законы распределенности терминов в суждениях и т. д.).

Основные законы – те, которые носят универсальный характер и связаны с формально-логической деятельностью мышления в целом. Именно данные законы выражают базисные свойства логического мышления: определенность, непротиворечивость, последовательность и обоснованность. К основным законам логического мышления относятся законы тождества, непротиворечия, исключенного третьего и достаточного основания. Первые три закона были выявлены и сформулированы Аристотелем, а четвертый – Лейбницем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: