Владимир Живетин - Научный риск (введение в анализ)

- Название:Научный риск (введение в анализ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-040-2, 978-5-903140-16-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Научный риск (введение в анализ) краткое содержание

Научный риск (введение в анализ) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Науке, как и религии, свойственны ошибки, заблуждения, которые характеризуются одним и тем же параметром – риском. Ошибки богословов и ученых естественны и объективны в силу свойств эгоэнергетической системы человека [24], свойства и параметры которой существенно меняются от личности к личности, а также зависят от внешней среды, в том числе социальной, природной. Несмотря на то, что со временем многие религиозные и научные концепции пересматриваются, религия и наука не теряют своей важности и нужности для личности, цивилизации. Возникнув из недр религии, наука, тем не менее, продолжает ее развивать и служить ей. Нет тех обескураживающих результатов науки, которые отрицают религию, кроме некоторых логических заключений, сделанных максималистами и экстремистами в пылу личных амбиций, нацеленных на собственное возвеличивание. Нигде, даже в вопросе происхождения человека, религия и наука не встали в явное, грубое противостояние. Никогда человек не достигал окончательной истины.

Научное мировоззрение развивается в тесном взаимодействии с другими сторонами духовной жизни человечества. Отделение научного мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей деятельности человека в области религии, философии, общественной жизни или искусства невозможно. Все эти проявления человеческой жизни тесно сплетены между собой и могут быть разделены только в абстракции.

Для того чтобы осмыслить причины (мотивы) роста и развития науки, необходимо принять во внимание все проявления духовной жизни человечества. Уничтожение или отрицание какой-либо деятельности человеческого сознания сказывается угнетающим образом на другой. Ошибочность мнений современных ученых относительно роли и места науки в современном мировоззрении состоит в следующем:

– в якобы существующем противоречии между научным и религиозным, научным и философским мировоззрениями;

– в возможности замены религиозного и философского мировоззрений научным;

– в снижении роли философского и религиозного мировоззрений, которые в будущем должны быть заменены наукой.

Такая позиция, по существу, предполагает уничтожение в ученом некоторых сторон его сущности и личности, что может быть сделано только в рамках абстрактного мышления. При этом мы должны:

– исключить труд ученых, которые воспринимают науку и философию; науку и религию; философию и религию одновременно;

– возвратиться в эпоху, когда различные формы христианских церквей отстаивали единое религиозное мировоззрение, заменяющее научное и философское;

– возвратиться к упорной многовековой борьбе за свои права на соответствующие мировоззрения, но уже не людей науки, а философов и верующих;

– утвердить в итоге такой борьбы, связанной с духовными потерями, статус религии, философии, науки в их независимости, утвердить сферы своего влияния, свою сущность, осмыслить, но не сломить друг друга, принять, но не уничтожить друг друга на благо цивилизации, на пользу конкретной личности.

В истории человечества неоднократно наблюдалась ситуация, когда даже в трудных условиях давления со стороны религии как философия, так и наука продвигались вперед и развивались. В человеческой личности религия и философия выражались одинаковым образом в форме логических выводов и других построений. Взаимные отношения между наукой и философией, религией и философией еще более усложнились под влиянием постоянного и неизбежного расширения области, формирующей сферу науки, философии в культуре как системы. Отметим, что культура из интеллектуального наследия отбирает лишь то, что соответствует ее социальным потребностям (потребностям «тела» социальной среды, востребованным с помощью души), причем она не просто копирует материалы наследия, но и перерабатывает их в соответствии со своими нуждами.

Во всей истории культуры наблюдается взаимовлияние религии и науки, особенно ярко это проявляется в эпоху становления культуры Нового времени. Наиболее важными представителями, формировавшими духовную культуру, в энергетическом смысле в данную эпоху в религиозной среде были:

– католики;

– протестанты;

– православные;

– мусульмане (ислам).

Эти силы были источником, платформой культуры Нового времени. Эти религии оказали своим противостоянием, борьбой решающее влияние на формирование духа культуры Нового времени. Того духа, который предопределил развитие материальной, массовой культуры, сформировал ценности, принятые человечеством, согласно которым люди формировали цель своей жизни, обеспечивая реализацию смысла жизни, востребованного новым духом, социальной средой.

Итак, имеют место изменения в религии, когда ложные мысли и порожденные этими мыслями действия, например в виде распродажи индульгенций, вызвали к жизни новые мысли, которые были созданы Лютером и Кальвином. Это обусловило новые мировоззрения, на базе которых строились новые реальные церковные структуры, приближая христиан к истинам, с которых сняты ложные идеи, мысли, воплощенные в жизнь. Не просто, с трудом уступает старое новому, корыстное – бескорыстному, подчас ценой жизни достигается совершенство, пополняется объем знаний человечества достоверными (истинными) знаниями; поэтому любое продвижение к духовным достоверным знаниям от бездуховных является важным для личностей, а иногда и цивилизации.

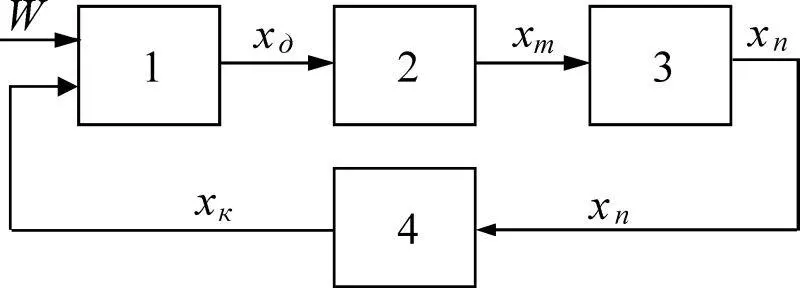

На рис. 2.1 приведена структурная схема религиозных знаний. Подсистема (1) содержит совокупность духовных знаний, в том числе на уровне идей, включающих в себя «идеологические знания», например реформистские учения с целью совершенствования системы в целом. Эта подсистема кроме знаний x д , включенных в существующий арсенал, содержит истинные знания x и и ошибки δ д (т. е. x д = x и + δ д ) духовного характера, например выдачу индульгенций за грехи. Эти ошибки преобразуются и часто усиливаются в подсистеме (2), которая содержит знания на уровне «аналитического ума», осмысления идей и реформаторских учений; назовем их «теоретическими знаниями» в отличие от первых, которые назовем «духовными знаниями».

Рис. 2.1

Духовные и теоретические x т знания творят отдельные личности, духовный мир ( психоэнергетическое пространство ) которых позволяет им это совершать. Теоретические знания содержат ошибку δ т , которая, в свою очередь, включает в себя ошибку δ д . В подсистеме (3) теоретические знания трансформируются церковными служителями в прикладные знания х n , доступные и понятные народу, содержащие ошибку δ n . Последняя зависит от δ и и δ т . Прикладные знания трансформируются в знания «масс», в том числе каждой отдельной личности. Здесь каждый человек вносит новые ошибки δ n , которые зависят от духовного уровня народных масс, а также от δ и , δ т и, как правило, нелинейным образом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: