Владимир Живетин - Научный риск (введение в анализ)

- Название:Научный риск (введение в анализ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-040-2, 978-5-903140-16-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Научный риск (введение в анализ) краткое содержание

Научный риск (введение в анализ) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

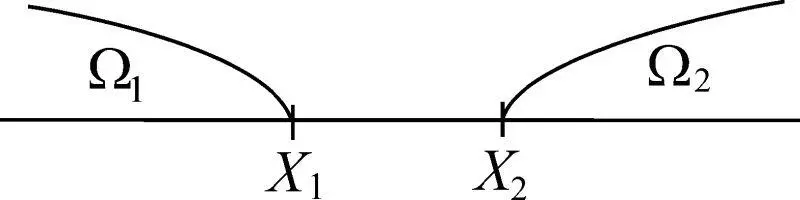

Рис. 2.3

Философия Платона (427–347 гг. до н. э.) базировалась на духовной культуре Востока, отрицала телесный (материальный) мир как темницу души. Поэтому, поскольку материальное бытие не несет в себе истину, постоянство, гармонию и лишь косвенно связано с духовным миром, оно не может быть достойным предметом познания – им может быть только высшая духовная реальность. Согласно Платону, физический мир не может служить источником достоверного знания, поэтому эмпирическое знание не есть научное, – таковым является знание, полученное только в процессе умозрительной деятельности, исключая из полученной таким образом научной сферы арифметику, геометрию, астрономию, поклоняясь только диалектике. Эта философская мысль находилась в одном из крайних (критических) положений Х 1(рис. 2.3) в постижении природы, за которым простирается область недостоверных знаний (область Ω 1).

Другой крайностью было учение Аристотеля. Философская мысль, озвученная Аристотелем, реабилитирует физический (чувственный) мир, запечатлевший божественную разумность: «Человек есть разумность от Бога, являясь «смертным божеством». В силу последнего утверждения он способен обрести достоверные знания о сущности природных явлений. При этом он в качестве средств познания физического мира включает арифметику, геометрию, астрономию, физику. Однако чувственный опыт, поставленный во главу угла, в своем крайнем проявлении задает вторую крайнюю точку познания по оси O X – Х 2(рис. 2.3), за которой расположена область знаний, не включающая достоверные знания (область Ω 2).

Между этими двумя крайними позициями ( Х 1, Х 2) расположены все философские системы. Выбор оптимального соотношения между опытом и теорией, т. е. точек Х opt , является предметом исследования этих систем. Смысл оптимальности связан с разработкой такого способа исследования, которому свойственна наименьшая величина погрешности, полученная при построении модели мира.

В решении проблемы выбора Х opt принимало участие большое число философских школ и философов. Наиболее близкими к современному пониманию проблемы оказались скептики. Они считали: достоверное знание природы невозможно; достоверные знания человеку не нужны, достаточно вероятного знания. При этом они выделили три ступени вероятности: вероятность отдельного представления; вероятность представления, усиленная его связью со многими другими представлениями; вероятность представления, всесторонне подкрепленная другими вероятными представлениями.

В эпоху Средневековья философы продвинулись несколько вперед в сторону увеличения достоверных знаний, получения их в процессе и для процессов жизнедеятельности. Учения Платона и Аристотеля получили дальнейшее развитие. Эти две крайности (антипода) жили и развивались, взаимно дополняя и обогащая друг друга.

Последователь Платона – Августин – творил в период, когда гибла античность и зарождалось Средневековье. В эту эпоху происходил распад античных форм бытия, культуры. Августин в своем учении ограждал высшую среду божественной воли и ее тайных решений от посягательств человека, его разума. Здесь он близок к скептикам, отвергая вместе с ними достижимость достоверных знаний о физическом мире. Как следует из приведенной выше интерпретации области ( Х 1, Х 2), достоверные знания возможны лишь при определенном сочетании теории и практики, но это сочетание неизвестно и, как показывает опыт научного поиска, трудно реализуемо.

В отличие от Платона, Августин выражает доверие к чувственному миру как творению Божиему, но скептически смотрит на интеллектуальные возможности человека относительно теоретического мысленного построения абстрактного мира – аналога физического мира. Этот момент – мысль – порождает эмпирические устремления, сначала неоавгустианцев, а затем Декарта и Ньютона. Такой подход позволяет скомпенсировать наши ограниченные интеллектуальные возможности в получении достоверных знаний с помощью эксперимента.

Последователем Аристотеля в средние века был Фома Аквинский – сторонник эмпиризма. Он усматривает исток познания в чувственном восприятии, восходящем затем к умопостигаемому бытию, достоверному знанию сущности вещи. По существу, этим он помогает в поиске Х opt . Созданная Фомой Аквинским картина мира предопределяет порядок, познаваемость мира, непознаваемость Бога, возможность вмешательства Бога в биосферу, им же созданную. Прошли века, и вот философы, придерживающиеся теории антиподов, начинают совмещать крайние точки Х 1и Х 2с точкой Х opt . Такое движение создает все необходимое для получения более достоверных знаний, т. е. снижения научного риска.

Следующий этап развития культуры и философии есть Новое время. Возрождение создало учение о высоком назначении человека: «Человек есть смертное божество», «Человек – венец творения». Реформация (XVI–XVII вв.) заложила новые культурные ценности, уничтожая высокие идеалы Возрождения. Реформации предшествовали религиозные войны, феодальная междоусобица, тотальное падение нравов, сопровождаемые эпидемиями и стихийными бедствиями, политические революции и гражданские войны. По этой причине Лютер и Кальвин подчеркивают могущество божественной и бессилие человеческой воли, красоту и блеск природного мира и безобразность мира человеческого.

Но эта эпоха породила то, что в дальнейшем создало фундамент Нового времени: действительность можно переосмысливать, переделывать, перестраивать. При этом созрело нигилистское отношение к непосредственной действительности, к тому традиционному потоку жизни, который вместе с природным окружением совсем недавно назывался «Прекрасным космосом».

Сформированные новые культурные ценности включают действительность как несовершенный материал для активного преобразования, усовершенствования, рационализации. Это было антиподом предыдущей культуры, когда действительность считалась неприкосновенной и человек не мог вмешиваться в ее процессы в силу ее совершенства. Здесь находятся истоки смены базиса в культуре и перехода от культуры Реформации к культуре Нового времени.

2.4. Социальная среда как система

Человек, погруженный в социальную среду, осуществляет под ее влиянием творческий процесс, оказывая в меру своих сил и возможностей влияние на окружающих его людей, в том числе результатами своего творческого труда. Отдельный индивидуум и его поведение суть простейшая подсистема социальной среды, которая не подлежит дальнейшему разложению и расщеплению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: