Владимир Живетин - Научный риск (введение в анализ)

- Название:Научный риск (введение в анализ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-040-2, 978-5-903140-16-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Научный риск (введение в анализ) краткое содержание

Научный риск (введение в анализ) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, в идеале человек сам знает, что ему нужно, и, что более важно, он формирует целерациональное действие для достижения цели. Именно такой подход – научный. При этом в идеальном случае понять смысл действия – значит, понять и самого действующего и наоборот [45].

Рассмотрим идеализированное пространство социологии – целерациональных действий. Отклонения от целерационального действия обусловливают ошибки не только в научной, но и в практической деятельности, что приводит к рискам социальной среды. Все это обусловлено свойствами человеческой личности, в том числе профессионализмом, когда личность не может самореализоваться в силу влияния социальной среды, например, создающей невозможность достижения поставленной цели в силу ее возможностей, полученных человеком от природы.

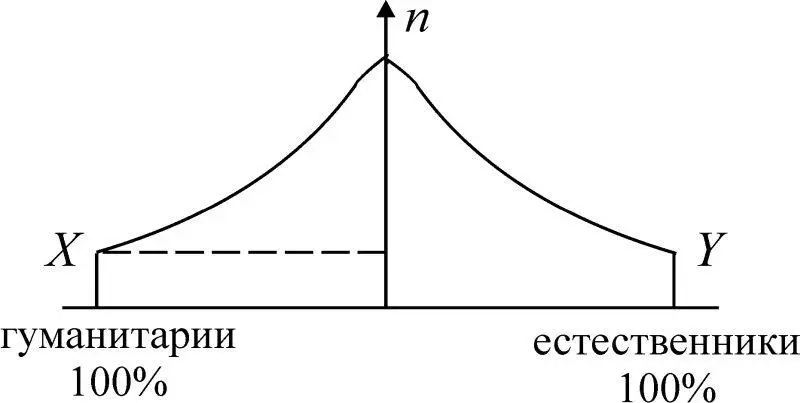

В идеальном случае человек может иметь призвание Х или Y (рис. 2.4), которое редко реализуется ( n – количество людей, имеющих соответствующие качества). Каждая из личностей обладает в различной мере возможностями гуманитария X и естественника Y . Люди с большой энергетикой аналитического ума – это теоретики, естественники Y , а с малой – как правило, гуманитарии X . У гуманитария преобладает энергетика ноосферы [23]. Естественники делятся на теоретиков (математиков) и прикладников (инженеры и т. п.), и этот процесс продолжаем.

Рис. 2.4

Появление гуманитариев и естественников в определенном соотношении вполне закономерно так же, как то, что в нашем мире рождается приблизительно 50 % мужчин и 50 % женщин. В связи с этим выбор профессии, как правило, не случаен, ибо гуманитарии и естественники (это касается тех, кто близок к 100 %) не могут заменить друг друга, в противном случае неизбежны потери и риски.

Редко кому удается по своему усмотрению использовать свою духовную, умственную энергию. Как правило, научные работы заказываются сторонними лицами, организациями. Так было в эпоху социализма (развитого социализма), когда защита кандидатской и докторской диссертаций несла, как правило, экономические выгоды, и были лишь единицы, труды которых способствовали развитию духовной или технической культуры нации. Стремление правительства направить поток диссертаций, часто плановый, в русло духовной жизни нации не увенчалось успехом. Они не создали могучего всплеска культуры в полном объеме: духовном и материальном, в силу того, что движущая сила – энергетика людей – была направлена на выполнение «диссертабельных» работ, целью создания которых была защита диссертации как плановый фактор одного из показателей работы научной организации. Другая крайность наблюдается в США, когда все работы заказывают бизнес, правительство.

Важным стимулом развития культуры был и есть дух соревнования, стремление к духовному успеху, подчас близкий по смыслу «духу капитализма», о котором пишет М. Вебер [7]. В культуре, науке, социологии, как и биосфере, новое создается за счет уничтожения старого, которое не сдается. В связи с этим возникают конфликты между старым и новым, между религией и философией, философией и наукой. Новые парадигмы побеждают старые, часто в процессе длительной борьбы, но когда побеждает новое в момент t 0, то это происходит рывком, скачком. Этому моменту предшествует накопление знаний, углубляющих и расширяющих уже имеющиеся, а иногда и отрицающих то, что было создано, но всегда эти скачки возникают относительно достигнутого. Подобные скачки под силу осуществить мощным личностям, таким как, например, И. Ньютон, А. Эйнштейн, И. Кант [29], которые способны достигнуть победы не только на духовном, но и на умственном, душевном и физическом направлениях. Это обусловлено тем, что все новое, как правило, не востребовано инвесторами, которые способны оплачивать не только и не столько труд ученого, сколько его реализацию, апробацию в настоящем времени.

Истории известны такие факты, да и сегодня наблюдается невозможность реализации важных научных мыслей, идей. Несмотря на это, человек-ученый, обладающий сильной волей, верой, воображением и знаниями, всегда стремится к совершенству своего мышления. Им часто движет страсть творческой деятельности. Но иногда им и его целью жизни правят деньги. Деньги могут править телом, удовлетворять его потребности, но они никогда не смогут заставить духовный мир жить по их указке, им в угоду, только тело склонно к этому. Яркий пример – история духовной жизни цивилизации, история ее развития, когда личность творила без платы за свой труд, отстаивала плоды своей духовной деятельности вплоть до самопожертвования; когда, несмотря на равнодушие современников к ее духовным трудам, личность продолжала трудиться.

Как только личность начинает измерять свой духовный труд, ее труды сразу утрачивают свою ценность. И это не потому, что деньги ничто, а потому, что личность должна много энергии отдавать в обмен на деньги [34]. И этот обмен может касаться не только физической энергии, но и умственной, духовной, душевной. Цель жизнедеятельности может определяться одной из подсистем эгосистемы в зависимости от ее энергетическо-информационного потенциала. Самая плохая ситуация, когда верх берет тело, и в угоду пополнения энергетики тела функционируют все остальные подсистемы эгосистемы. Человек велик, если цель жизни формирует дух, когда вся эгоэнергетика направлена на творчество, неважно на каком уровне. Это творчество может быть в гончарном, столярном, кузнечном деле, в науке, философии, религии. Важно, что человек достигает в творчестве духовного совершенства, он служит Делу, которое имеет смысл не только сегодня, но и в будущем. Такой человек может гордиться собой. Такой труд оценят не только современники, но и потомки, так как он творит мир и угоден Богу. Это и есть духовное бессмертие (земное).

Социальная среда представляет собой динамическую систему, процессы в которой переменны во времени. Если мы рассматриваем социальные процессы до момента времени t 0, тогда это есть история, после t 0 – будущее. Ставя задачу прогноза развития социальной системы, t 0следует рассматривать как начальный момент времени. В этом случае социальные процессы (действия) создают индивидуум или группу, творящие в данный момент времени.

Представим социальную систему с помощью подсистем, наполненных личностями, обладающими особыми свойствами (рис. 2.1). При этом подсистема (1) заполнена такими индивидами, как Аристотель, Декарт, Ньютон, Эйнштейн, Кант, Вернадский. Они – источники духовных идей, мыслей, их индивидуальное действие было направлено в эту сторону, в этом направлении. Согласно представленной модели, управление системой формируется подсистемой «Дух», и здесь недопустимо доверять управление социальной средой исполнителю – массам (телу), подсистеме (3). Отклонение от такой модели порождает мощные ошибки, доставляющие огромные потери человечеству. Так, одни хотели создать государство казаков (С. Разин, Е. Пугачев), другие – государство рабочих (К. Маркс, В. Ленин), без остальных составляющих, наличие которых допускалось, но власть должна была принадлежать казакам или рабочим, т. е. телу социальной системы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: