Галина Жигунова - Ювенальная инвалидность в системе социальной реальности российского общества

- Название:Ювенальная инвалидность в системе социальной реальности российского общества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Директмедиа

- Год:2014

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4475-3293-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Жигунова - Ювенальная инвалидность в системе социальной реальности российского общества краткое содержание

Ювенальная инвалидность в системе социальной реальности российского общества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Второй континуум – это объективно-субъективное измерение. Субъективное представляет собой область представлений (нормы, ценности), а объективное относится к реальным событиям и явлениям (правительства, законы). «Связанная с объективно-субъективным континуумом сложность заключается в том, что существует множество социальных явлений и процессов, занимающих промежуточное положение, обладающих и объективными, и субъективными элементами». 61 61 Там же. С. 578 – 579. 32

Потому интегрированная социологическая парадигма Дж. Ритцера учитывает такие уровни социального анализа, как макрообъективный и макросубъективный, микрообъективный и микросубъективный. Указанные четыре уровня социального анализа позволяют исследовать инвалидность на пересечении двух уровней социальной реальности. В частности, само явление инвалидности как макрообъективное явление, ценности как макросубъективную реальность, модели взаимодействия как микрообъективную реальность, и микросубъективные факты, например, процесс конструирования реальности.

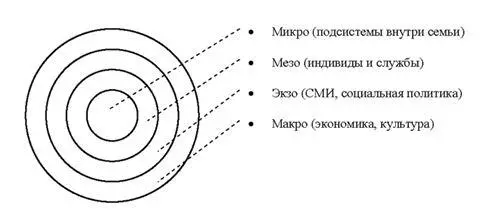

Указанный подход нашел свое отражение в системном анализе инвалидности Е.Р. Ярской-Смирновой и Э.К. Наберушкиной. Данный подход позволил выявить проблемы семей с детьми-инвалидами и факторы, оказывающие прямое и косвенное влияние на условия их жизни. Авторы выделили четыре уровня для решения проблемы инвалидности: микросистема, мезосистема, экзосистема и макросистема. Каждый последующий уровень включает предыдущий, благодаря чему существует возможность анализа каждого уровня в контексте последующего, позволяющего выявить максимальное число факторов, оказывающих влияние на проблему. Графически модель представлена в виде концентрических кругов (см. рис. 2), что предполагает неразрывность внутренних связей элементов подсистемы, их взаимообусловленность.

Рис. 2.Системный подход к инвалидности Е.Р. Ярской-Смирновой и Э.К. Наберушкиной

Микросистему образуют роли и межличностные взаимоотношения в семье – единственном институте, образующим данную подсистему. «Микросистема – это фундаментальный уровень социальной структуры, который, в зависимости состава семьи, состоит из следующих подсистем: мать / отец, мать / ребенок-инвалид, мать / здоровый ребенок, отец / ребенок-инвалид, отец / здоровый ребенок, ребенок-инвалид / здоровый ребенок и т.п.». 62 62 Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами. Саратов, 2003. С. 93.

Микросистема функционирует в контексте мезосистемы, включающей подсистемы, в которых участвует семья. Это индивиды, социальные службы и организации, активно взаимодействующие с семьей: работники здравоохранения, родственники, друзья, соседи, знакомые, другие родители, а также реабилитационные или образовательные программы. На этом уровне семьям оказывается социальная, психологическая помощь и поддержка.

В экзосистему входят институты, которые могут опосредованно воздействовать на семью: средства массовой информации, образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Деятельность институтов экзосистемы проявляется уже на предыдущем уровне, но на этом уровне инвалиды и их семьи либо не ощущают непосредственного институционального воздействия, либо воспринимают их в форме изменений в системе социальной политики, законах или через СМИ.

Макросистема – наивысший уровень целостной концентрической системы. Он включает социокультурные факторы (этнические и конфессиональные ценности, формальные и неформальные общественные нормы, традиции и др.); социально-экономический статус семьи; экономические и политические факторы. 63 63 Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами. Саратов, 2003. С. 91-94.

В макросистеме конструирование проблемы инвалидности выходит на социетальный уровень и решается в рамках базовых институтов, как это было выделено у С. Г. Кирдиной в теории институциональных матриц.

При институциональном анализе инвалидности вызывает также особый интерес институциональная матрица социального конструирования инвалидности И.Б. Кашемировой (см. рис. 3).

Предложенная автором матричная институциональная модель социального конструирования инвалидности являет собой двухуровневую систему, каждый элемент которой выполняет определенные функции. Сама матрица строится с учетом существующей в настоящее время институциональной структуры российского общества. Все элементы институциональной матрицы – это социальные институты, характеризующиеся различным уровнем формализации.

Институциональную матрицу автор представляет теоретической моделью, на основе которой происходит социальное конструирование инвалидности в структуре общественного сознания. Практически все элементы институциональной матрицы – это социальные институты, характеризующиеся различным уровнем формализации. Объединяющим элементом институциональной матрицы выступает проблема инвалидности, которая имеет явно выраженные институциональные признаки: статус инвалида законодательно закреплен в правовой системе государства. В рамках социальных институтов представленных в данной модели осуществляются сложнейшие социальные социально-психологические и социокультурные процессы к числу которых относятся образование, воспитание, социализация, самоопределение и формирование социальной идентичности индивида, его адаптация и социальная интеграция.

Однако данная модель нуждается в доработке. В частности, в ней не нашли отражение институты социальной политики, экономики, гражданского общества, вне которых не мыслится жизнеобеспечение и жизнедеятельность инвалидов. Представляется также целесообразным выделить отдельно институт физкультуры и спорта, обладающий значительным потенциалом в деле социальной реабилитации и интеграции инвалидов. Кроме того, институциональная матрица может быть дополнена практиками, которые лица с инвалидностью могут осуществлять в рамках того или иного социального института. Данное дополнение позволит увидеть степень и специфику социальной активности в социуме интересующей нас категории лиц.

Таким образом, деятельность человека с инвалидностью осуществляется в рамках социальных институтов, устанавливающих формальные и неформальные правила социальной деятельности. На основе этих правил и норм формируются стереотипы восприятия отдельных индивидов и социальных групп, имеющих нетипичные социальные, психологические или физические характеристики. Образцы поведения и стереотипы восприятия закрепляются в структуре общественного сознания в процессе социокультурного развития общества, а также в структуре сознания отдельного индивида в процессе социализации, которые воспроизводятся далее в повседневных практиках индивидов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: