Ричард Фейнман - Том 1. Механика, излучение и теплота

- Название:Том 1. Механика, излучение и теплота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - Том 1. Механика, излучение и теплота краткое содержание

Том 1. Механика, излучение и теплота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чтобы получить правильный численный коэффициент в уравнении (43.13) (а у нас он верен), нужна известная осторожность. Во избежание недоразумений нужно помнить, что мы используем коварные аргументы, и употреблять их можно только после осторожного и детального изучения. Чтобы показать, какие бывают трудности, хотя по виду вроде все благополучно, мы снова вернемся к тем аргументам, которые привели к выводу уравнения (43.13), но эти аргументы, которые выглядят вполне убедительно, приведут теперь к неверному результату (к сожалению, такого рода рассуждения можно найти во многих учебниках!).

Можно рассуждать так: среднее время между столкновениями равно τ. После столкновения частица, начав двигаться со случайной скоростью, набирает перед следующим столкновением дополнительную скорость, которая равна произведению времени на ускорение. Поскольку до следующего столкновения пройдет время τ, то частица наберет скорость ( F / m )τ. В момент столкновения эта скорость равна нулю. Поэтому средняя скорость между двумя столкновениями равна половине окончательной скорости, а средняя скорость дрейфа равна 1/ 2 F τ/ m . (Неверно!) Этот вывод неверен, а уравнение (43.13) правильно, хотя, казалось бы, в обоих случаях мы рассуждали одинаково убедительно. Во второй результат вкралась довольно коварная ошибка: при его выводе мы фактически предположили, что все столкновения отстоят друг от друга на время τ. На самом деле некоторые из них наступают раньше, а другие позже этого времени. Более короткие времена встречаются чаще, но их вклад в скорость дрейфа невелик, потому что слишком мала в этом случае вероятность «реального подталкивания вперед». Если принять во внимание существование распределения свободного времени между столкновениями, то мы увидим, что множителю 1/ 2, полученному во втором случае, неоткуда взяться. Ошибка произошла из-за того, что мы, обманувшись простотой аргументов, попытались слишком просто связать среднюю скорость со средней конечной скоростью. Связь между ними не столь уж проста, поэтому лучше подчеркнуть, что нам нужна средняя скорость сама по себе. В первом случае мы с самого начала искали среднюю скорость и нашли ее верное значение! Быть может, теперь вам понятно, почему мы не пытались найти точного значения всех численных коэффициентов в наших элементарных уравнениях?

Вернемся к нашему предположению о том, что каждое столкновение полностью стирает из памяти молекулы все о былом ее движении и что после каждого столкновения для молекулы начинается новый старт. Предположим, что наша S -молекула — это тяжелый объект на фоне более легких молекул. Тогда уже недостаточно одного столкновения, чтобы отобрать у S -молекулы ее направленный «вперед» импульс. Только несколько последовательных столкновений вносят в ее движение «беспорядок». Итак, вместо нашего первоначального рассуждения предположим теперь, что после каждого столкновения (в среднем через время τ) S -молекула теряет определенную часть своего импульса. Мы не будем исследовать детально, к чему приведет такое предположение. Ясно, что это эквивалентно замене времени τ (среднего времени между столкновениями) другим, более длинным τ, соответствующим среднему «времени забывания», т. е. среднему времени, за которое S -молекула забудет о том, что у нее когда-то был импульс, направленный вперед. Если понимать τ так, то можно использовать нашу формулу (43.15) для случаев, не столь простых, как первоначальный.

§ 4. Ионная проводимость

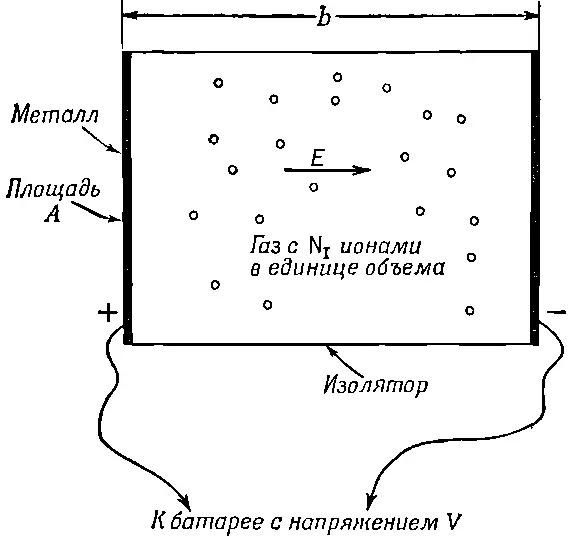

Применим наши результаты к частному случаю. Предположим, что в сосуде, заполненном газом, содержатся также ионы — атомы или молекулы с избыточным электрическим зарядом. Схематически это выглядит так, как на фиг. 43.2.

Фиг. 43.2. Электрический ток в ионизованном газе.

Если две противоположные стенки сосуда сделаны из металлических пластин, то их можно подсоединить к полюсам батареи и создать таким образом в газе электрическое поле.

Электрическое поле будет с некоторой силой воздействовать на ионы, и они начнут свой дрейф к одной из пластин. В результате возникнет электрический ток, и газ со своими ионами будет работать как сопротивление. Выразив через скорость дрейфа ионный поток, можно рассчитать величину сопротивления. Больше всего нас интересует зависимость ионного потока от приложенной к пластинам разности потенциалов V .

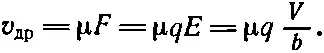

В нашем случае сосуд — это прямоугольный ящик, длина которого b, а площадь поперечного сечения А (см. фиг. 43.2). Если к пластинам приложена разность потенциалов V, то электрическое поле Е между пластинами равно V / b . (Электрический потенциал — это работа, совершаемая при переносе единичного заряда от одной пластины к другой. Сила, действующая на единичный заряд, равна Е. Если значение Еодинаково всюду между пластинами, что можно с достаточным основанием предположить в нашем случае, то затраченная на единичный заряд работа равна Eb , т. е. V = Eb .) В нашем случае на ионы действует сила q Е, где q — заряд иона. Скорость дрейфа иона равна произведению силы на μ:

(43.16)

(43.16)

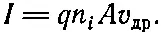

Электрический ток I равен потоку заряда за 1 сек . Электрический ток через одну из пластин равен, таким образом, полному заряду ионов, достигающих пластины за 1 сек . Если ионы движутся к пластине со скоростью v др, то за время Т пластины достигнут те ионы, которые находились не дальше, чем на расстоянии v дрT от нее. Если в единичном объеме содержится n iионов, то за время Т на пластине высадится n i Av др T ионов.

Каждый ион несет заряд q , поэтому

(43.17)

(43.17)

Ток I — это отношение собранного за время Т заряда к времени Т :

(43.18)

(43.18)

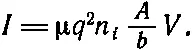

Подставляя сюда скорость дрейфа v дриз (43.16), получаем

(43.19)

(43.19)

Мы выяснили, что ток пропорционален разности потенциалов, это и есть закон Ома, а сопротивление R равно обратной постоянной пропорциональности:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: