А. Березовчук - Физическая химия: конспект лекций

- Название:Физическая химия: конспект лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Конспекты, шпаргалки, учебники «ЭКСМО»b4455b31-6e46-102c-b0cc-edc40df1930e

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Березовчук - Физическая химия: конспект лекций краткое содержание

Данное учебное пособие предназначено для студентов химических факультетов высших учебных заведений педагогического и технического направления. Изложены основные концепции и процессы, составляющие современную физическую химию. Материал соответствует государственному стандарту. Пособие рекомендовано в помощь студентам при подготовке к экзаменам.

Физическая химия: конспект лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

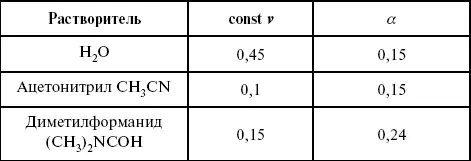

Таблица 7

Получение величины для константы скорости и коэффициента переноса

Объяснение изменений кинетических параметров процесса состоит в следующем:

1) изменяется строение ДЭС;

2) изменяется адсорбционная способность разряжающихся частиц;

3) разряжающиеся ионы имеют различную сольватную оболочку.

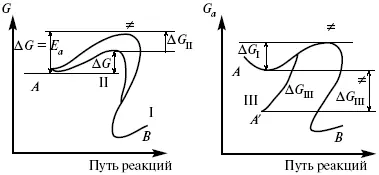

Для объяснения влияния природы растворителя на скорость реакции в объеме раствора была использована теория «Абсолютных скоростей реакции». Основным моментом данной теории является введение понятия «активированный комплекс». Рассмотрим изменение Δ G (свободная энергия Гиббса) при замене одного растворителя на другой (рис. 12).

Рис. 12. Энергетические профили реакции. А – исходное энергетическое состояние для реагента, участвовавшего в реакции, В – энергетическое состояние продуктов реакции, ≠– активированный комплекс.

Для того чтобы прошла реакция в исходное состояние и перешла в состояние активированного комплекса, требуются затраты энергии – Е а . Энергетический профиль, описанный кривой I, соответствует состоянию, когда исходное вещество и активированный комплекс не сольватированы. Энергия, необходимая для превращения вещества А в вещество В для реакции: F = Δ G I ≠. При замене растворителя допустим вариант (а): происходит сольватация активированного комплекса – кривая II. В этом случае наблюдается уменьшение Е а процесса на величину Δ G II ≠. При сольватации исходного реагента (вариант б) – кривая III, происходит увеличение Е а процесса на величину Δ G III ≠.

5. Электроосмос

Электроосмос– перенос жидкости по отношению к граничащей с ней неподвижной твердой поверхностью при приложении ЭДС (электродвижущей силы). Электроосмос возможен только в системах с твердой дисперсной фазой.

Электрокинетические процессы происходят в тех случаях, когда одна фаза диспергирована в другой; к их числу относится электрофорез – движение взвешенных твердых частиц внутри жидкости. При наложении электрического поля наблюдается электроосмос – движение жидкости относительно твердого тела. Электрокинетические явления – эффекты, связанные с относительным движением двух фаз под действием электрического поля, а также с возникновением разности потенциалов при относительном смещении двух фаз, на границе между которыми существует ДЭС. Чаще всего электрокинетические явления наблюдаются в диспергированных системах.

Электроосмос (электроэндоосмос)– движение жидкостей (или газов) через капилляры, твердые пористые диафрагмы и мембраны, а также через слои очень мелких частиц под действием внешнего электрического поля. Все электрокинетические явления имеют общий механизм и связаны с существованием на границе раздела фаз ДЭС. Под действием внешнего электрического поля, направленного вдоль границ раздела, возникает относительное перемещение противоположно заряженных обкладок ДЭС, что и приводит к относительному движению фаз. С другой стороны, движение одной из фаз по отношению к другой, вызванное механической силой, приводит в относительное движение также обкладки ДЭС и тем самым вызывает появление разности потенциалов в направлении движения фаз. Электроосмос при экспериментальном исследовании обычно осуществляют наложением разности потенциалов на жидкость с двух сторон капилляра или пористой диафрагмы. Поддерживая давление с обеих сторон одинаковым и измеряя в этих условиях количество протекающей в единицу времени жидкости, легко определить скорость электроосмоса.

Электроосмос и электрофорез используются при обезвоживании и очистке различных материалов, нанесении на непроводящие материалы покрытий из каучука, отходов кожи и т. п., также при пропитке тканей огнестойкими веществами, определении состава и разделении энзимов, белков, вирусов и других сложных систем. Исследованиями Г. Видемана в 1852 г. было установлено, что количество жидкости, прошедшей через капилляры пористой диафрагмы, пропорционально силе тока и при постоянной силе тока не зависит от площади сечения или толщины диафрагмы. Это явление было названо электроосмосом.

Наличие у частиц дисперсных систем электрического заряда открыто в 1808 г. Ф. Ф. Рейсом в МГУ. Он показал, что при наложении разности электрических потенциалов на электроды, опущенные в заполненные водой стеклянные трубки, воткнутые в кусок сырой глины, жидкость в трубке с положительным полюсом мутнела, а в трубке с отрицательным полюсом вода оставалась прозрачной. Это указывало на то, что частицы глины переносятся к положительному полюсу с постоянной скоростью. Эта скорость тем больше, чем выше приложенная разность потенциалов и диэлектрическая проницаемость среды, и тем меньше, чем больше вязкость среды. Перенос частиц в электрическом поле – электрофорез.

6. Электрокапиллярные кривые

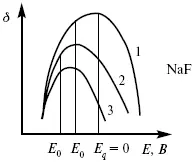

Изменение состава электролита и изменение компонентов в электролите изменяют электрокапиллярные кривые. Форма электрокапиллярной кривой зависит от состава электролита и концентрации активных компонентов в составе электролита. Зависимость формы электрокапиллярной кривой от состава электролита связана с процессами адсорбции на границе раздела фаз (рис. 13). Присутствие в электролите ПА (поверхностно-активные) анионов приводит к смещению потенциала точки нулевого заряда в область более отрицательного значения и некоторому снижению max электрокапиллярной кривой.

В присутствии NaJ, NaCl происходит изменение хода электрокапиллярной кривой.

Кривые 2 и 3 – электрокапиллярные кривые, снятые в электролитах, содержащих ПА анионы: J -, Cl –. В области наиболее низких электродных потенциалов все три электрокапиллярные кривые совпадают, так как при указанных потенциалах наблюдается десорбция ПА анионов. В присутствии ПА катионов электрокапиллярные кривые имеют вид:

Рис. 13. Кривые 2, 3 в присутствии ПА катионов.

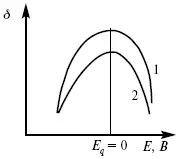

Наличие в элементе ПА органических веществ приводит к снижению max электрокапиллярной кривой (рис. 14).

Рис. 14. Кривая 2 – с добавками ПАВ (поверхностно-авктивныхвеществ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: