Ричард Фейнман - 9. Квантовая механика II

- Название:9. Квантовая механика II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 9. Квантовая механика II краткое содержание

9. Квантовая механика II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

I могли добираться до электродов, не боясь захвата. Потому и используются кремний и германий, что образцы этих полупроводников разумных размеров (порядка сантиметра) можно получать большой чистоты.

До сих пор мы касались только свойств полупроводниковых кристаллов при температурах около абсолютного нуля. При любой ненулевой температуре имеется еще другой механизм создания пар электрон — дырка. Энергией пару может снабдить тепловая энергия кристалла. Тепловые колебания кристалла могут передавать паре свою энергию, вызывая «самопроизвольное» рождение пар.

Вероятность (в единицу времени) того, что энергия, достигающая величины энергетической щели E щели, сосредоточится в месте расположения одного из атомов, пропорциональна ехр(- Е щеяи /kТ), где Т— температура, а k — постоянная Больцмана [см. гл. 40 (вып. 4)]. Вблизи абсолютного нуля вероятность эта мало заметна, но по мере роста температуры вероятность образования таких пар возрастает. Образование пар при любой конечной температуре должно продолжаться без конца, давая все время с постоянной скоростью все новые и новые положительные и отрицательные носители. Конечно, на самом деле этого не будет, потому что через мгновение электроны случайно снова повстречаются с дырками, электрон скатится в дырку, а освобожденная энергия перейдет к решетке. Мы скажем, что электрон с дыркой «аннигилировали». Имеется определенная вероятность того, что дырка встретится с электроном и оба они друг друга уничтожат.

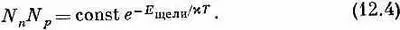

Если количество электронов в единице объема есть N n (n означает негативных, или отрицательных, носителей), а плотность положительных (позитивных) носителей N p , то вероятность того, что за единицу времени электрон с дыркой встретятся и проаннигилируют, пропорциональна произведению N n N p . При равновесии эта скорость должна равняться скорости, с какой образуются пары. Стало быть, при равновесии произведение N n N p должно равняться произведению некоторой постоянной на больцмановский множитель

Говоря о постоянной, мы имеем в виду ее примерное постоянство. Более полная теория, учитывающая различные детали того, как электроны с дырками «находят» друг друга, свидетельствует, что «постоянная» слегка зависит и от температуры; но главная зависимость от температуры лежит все же в экспоненте.

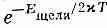

Возьмем, например, чистое вещество, первоначально бывшее нейтральным. При конечной температуре можно ожидать, что число положительных и отрицательных носителей будет одно и то же, N n = N р . Значит, каждое из этих чисел должно с температурой меняться как  . Изменение многих свойств полупроводника (например, его проводимости) определяется главным образом экспоненциальным множителем, потому что все другие факторы намного слабее зависят от температуры. Ширина щели для германия примерно равна 0,72 эв, а для кремния 1,1 эв.

. Изменение многих свойств полупроводника (например, его проводимости) определяется главным образом экспоненциальным множителем, потому что все другие факторы намного слабее зависят от температуры. Ширина щели для германия примерно равна 0,72 эв, а для кремния 1,1 эв.

При комнатной температуре k Т составляет около 1/ 40 эв. При таких температурах уже есть достаточно дырок и электронов чтобы обеспечить заметную проводимость, тогда как, скажем, при 30°К (одной десятой комнатной температуры) проводимость незаметна. Ширина щели у алмаза равна 6—7 эв, поэтому при комнатной температуре алмаз — хороший изолятор.

§ 2. Примесные полупроводники

До сих пор мы говорили только о двух путях введения добавочных электронов в кристаллическую решетку, которая во всем остальном совершенно идеальна. Один путь — это впрыснуть электрон от внешнего источника, а другой — выбить связанный электрон из нейтрального атома, сотворив одновременно и электрон и дырку. Но можно внедрить электроны в зону проводимости кристалла совершенно иным способом. Представим себе кристалл германия, в котором один из атомов германия заменен атомом мышьяка. У атомов германия валентность равна 4, и кристаллическая структура контролируется четырьмя валентными электронами. А у мышьяка валентность равна 5. И вот оказывается, что отдельный атом мышьяка в состоянии засесть в решетке германия (потому что габариты у него как раз такие, как надо), но при этом он будет вынужден действовать как четырехвалентный атом, тратя четыре валентных электрона из своего запаса на создание кристаллических связей и отбрасывая пятый. Этот лишний электрон привязан к нему очень слабо — энергия связи менее 1/ 10 эв. При комнатной температуре электрон с легкостью раздобудет такую небольшую энергию у тепловой энергии кристалла и отправится на свой страх и риск блуждать по решетке на правах свободного электрона. Примесный атом наподобие мышьяка называется донорным узлом, потому что он может снабдить кристалл отрицательным носителем. Если кристалл германия выращивается из расплава, куда было добавлено небольшое количество мышьяка, то мышьяковые донорские пункты распределятся по всему кристаллу и у кристалла появится определенная плотность внедренных отрицательных носителей.

Могло бы показаться, что малейшее электрическое поле, приложенное к кристаллу, смело бы эти носители прочь. Но этого не случится, ведь каждый атом мышьяка в теле кристалла заряжен положительно. Чтобы весь кристалл оставался нейтральным, средняя плотность отрицательных носителей — электронов — должна быть равна плотности донорных узлов. Если вы приложите к граням этого кристалла два электрода и подключите их к батарейке, пойдет ток; но если с одного конца уносятся электроны-носители, то на другой конец должны поступать свежие электроны проводимости, так что средняя плотность электронов проводимости остается все время примерно равной плотности донорных узлов.

Поскольку донорные узлы заряжены положительно, у них должно наблюдаться стремление перехватывать некоторые из электронов проводимости, когда последние блуждают по кристаллу. Поэтому донорный узел должен действовать как раз как та ловушка, о которой мы говорили в предыдущем параграфе. Но если энергия захвата достаточно мала (как у мышьяка, например), то общее число захваченных в какой-то момент носителей должно составлять лишь малую часть их общего числа. Для полного понимания поведения полупроводников этот захват, конечно, следует иметь в виду. Однако мы в дальнейшем будем считать, что энергия захвата настолько низка, а температура так высока, что на донорных узлах нет электронов. Конечно, это всего-навсего приближение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пол Халперн - Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres]](/books/1082376/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman.webp)