Ричард Фейнман - 8. Квантовая механика I

- Название:8. Квантовая механика I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 8. Квантовая механика I краткое содержание

8. Квантовая механика I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

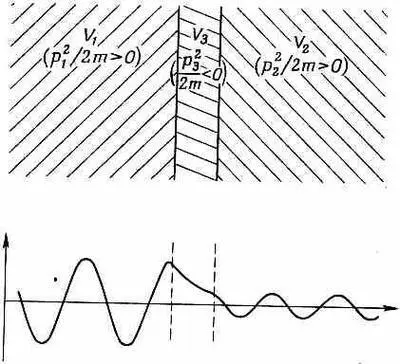

Вспомните, что если поместить вторую поверхность вплотную к границе, где свет полностью отражался, то можно добиться того, чтобы во втором куске вещества все же распространялся какой-то свет. То же самое происходит и с частицами в квантовой механике. Если имеется узкая область с таким высоким потенциалом V, что классическая кинетическая энергия там отрицательна, то частица никогда не пройдет сквозь нее. Но в квантовой механике экспоненциально убывающая амплитуда может пробиться сквозь эту область и дать слабую вероятность того, что частицу обнаружат по другую сторону — там, где кинетическая энергия опять положительна. Все это изображено на фиг. 5.5.

Фиг. 5.5. Проникновение амплитуды сквозь потенциальный барьер.

Эффект называется квантовомеханическим «проникновением сквозь барьер».

Проникновение квантовомеханической амплитуды сквозь барьер дает объяснение (или описание) a-распада ядра урана. Кривая зависимости потенциальной энергии a-частицы от расстояния от центра показана на фиг. 5.6, а.

Фиг. 5.6. Потенциал a-частицы в ядре урана (а) и качественный вид амплитуды вероятности (б).

Если бы попытаться выстрелить a-частицей с энергией Е в ядро, то она почувствовала бы электростатическое отталкивание от ядерного заряда z и по классическим канонам не подошла бы к ядру ближе, чем на такое расстояние r 1при котором ее полная энергия сравняется с потенциальной V. Но где-то внутри ядра потенциальная энергия окажется намного ниже из-за сильного притяжения короткодействующих ядерных сил. Как же тогда объяснить, отчего при радиоактивном распаде мы обнаруживаем a-частицы, которые, первоначально находясь внутри ядра, оказываются затем снаружи него с энергией Е ?Потому что они. с самого начала обладая энергией E , «просочились» сквозь потенциальный барьер. Схематичный набросок амплитуды вероятности дан на фиг. 5.6, б, хотя на самом деле экспоненциальный спад много сильнее, чем показано. Весьма примечательно, что среднее время жизни a-частицы в ядре урана достигает 4 1/ 2миллиарда лет, тогда как естественные колебания внутри ядра чрезвычайно быстры, их в секунду бывает 10 22! Как же можно из 10 -2 2 сек получить число порядка 10 9лет? Ответ состоит в том, что экспонента дает неслыханно малый множитель порядка 10 -4 5, что и приводит к очень малой, хоть и вполне определенной, вероятности просачивания. Если уж a-частица попала в ядро, то почти нет никакой амплитуды обнаружить ее не в ядре; если, однако, взять таких ядер побольше и подождать подольше, то вам, может быть, повезет и вы увидите, как частица выскочит наружу.

§ 4. Силы; классический предел

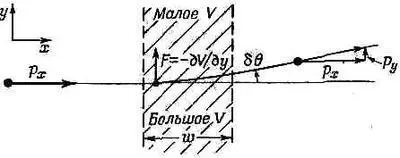

Предположим, что частица движется сквозь область, где есть потенциал, меняющийся поперек движения. Классически мы бы описали этот случай так, как показано на фиг. 5.7.

Фиг. 5.7. Отклонение частицы поперечным градиентом потенциала.

Если частица движется в направлении х и вступает в область, где имеется потенциал, изменяющийся вдоль y , то частица получит поперечное ускорение от силы F=-дV/дy. Если сила присутствует только в ограниченной области шириной w, то она будет действовать только в течение времени w/v. Частица получит поперечный импульс

p y = Fw/v

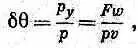

Тогда угол отклонения dq будет равен

где р — начальный импульс. Подставляя вместо F число - дV/дy, получаем

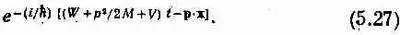

Теперь нам предстоит выяснить, удастся ли получить этот результат с помощью представления о том, что волны подчиняются уравнению (5.20). Мы рассмотрим то же самое явление квантовомеханически, предполагая, что все масштабы в нем намного превосходят длины волн наших амплитуд вероятности. В любой маленькой области можно считать, что амплитуда меняется как

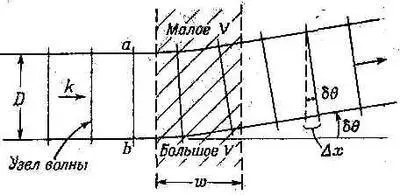

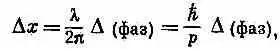

В состоянии ли мы увидеть, как отсюда получится отклонение частиц, когда у V будет поперечный градиент? На фиг. 5.8 мы прикинули, как будут выглядеть волны амплитуды вероятности.

Фиг. 5.8. Амплитуда вероятности в области с поперечным градиентом потенциала.

Мы начертили ряд «узлов волн», которые вы можете считать, скажем, поверхностями, где фаза амплитуды равна нулю. В любой небольшой области длина волны (расстояние между соседними узлами) равна

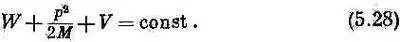

где р связано с V формулой

В области, где V больше, там р меньше, а волны длиннее. Поэтому направление линий узлов волн постепенно меняется, как показано на рисунке.

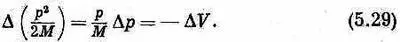

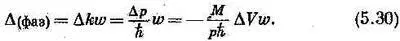

Чтобы найти изменение наклона линий узлов волн, заметим, что на двух путях а и b имеется разность потенциалов D V=(дV/дy)D, а значит, и разница D р между импульсами. Эту разность можно получить из (5.28):

Волновое число p/h поэтому тоже на разных путях различно, что означает, что фазы растут вдоль них с разной скоростью. Разница в скорости роста фазы есть D k =D р /h, и накопленная на всем пути w разность фаз будет равна

Это число показывает, на сколько к моменту выхода из полосы фаза вдоль пути b «опережает» фазу вдоль пути а. Но на выходе из полосы такое опережение фаз отвечает опережению узла волны на величину

Интервал:

Закладка:

![Пол Халперн - Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres]](/books/1082376/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman.webp)