Ричард Фейнман - 7. Физика сплошных сред

- Название:7. Физика сплошных сред

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 7. Физика сплошных сред краткое содержание

7. Физика сплошных сред - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

§ 2. Химические связи в кристаллах

Механические свойства кристаллов несомненно зависят от рода химических связей между атомами. Поражающая неодинаковая прочность слюды по разным направлениям зависит от характера межатомной связи в этих направлениях. Вам наверняка уже рассказывали на лекциях по химии о разных типах химических связей. Прежде всего бывают ионные связи, мы уже говорили о них, когда толковали о хлористом натрии. Грубо говоря, атомы натрия теряют по одному электрону и становятся положительными ионами; атомы хлора приобретают электрон и становятся отрицательными ионами. Положительные и отрицательные ионы располагаются в трехмерном шахматном порядке и удерживаются вместе электрическими силами.

Ковалентная связь (когда электроны принадлежат одновременно двум атомам) встречается чаще и обычно более прочна. Так, в алмазе атомы углерода связаны ковалентными связями с ближайшими соседями в четырех направлениях, поэтому-то кристалл такой твердый. Ковалентная связь имеется и в кристалле кварца между кремнием и кислородом, но там связь на самом деле только частично ковалентная. Поскольку там электроны распределяются неравномерно между двумя атомами, атомы частично заряжены и кристалл до некоторой степени ионный. Природа не так проста, как мы пытаемся ее представить: существуют всевозможные градации между ковалентной и ионной связями.

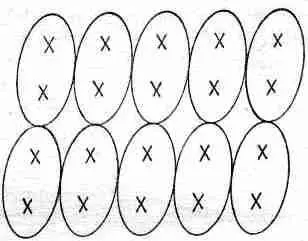

Кристалл сахара обладает другим типом связи. Он состоит из больших молекул, атомы которых сильно связаны ковалентной связью, так что молекула образует прочную структуру. Но так как сильные связи вполне насыщены, то между отдельными молекулами имеется относительно слабое притяжение. В таких молекулярных кристаллах молекулы сохраняют, так сказать, свою индивидуальность, и внутреннее устройство можно изобразить так, как на фиг. 30.3.

Фиг. 30.3. Решетка молекулярного кристалла.

Поскольку молекулы не очень крепко держатся друг за друга, то кристалл легко можно расколоть. Такого рода кристаллы резко отличаются от кристаллов типа алмаза, который есть не что иное, как одна гигантская молекула, не поддающаяся разлому без того, чтобы не нарушить сильные ковалентные связи.

Другим примером молекулярного кристалла может служить парафин.

Предельным случаем молекулярного кристалла являются вещества типа твердого аргона. Там притяжение между атомами незначительно — каждый атом представляет собой вполне насыщенную одноатомную «молекулу». Но при очень низких температурах тепловое движение настолько слабо, что крошечные межатомные силы могут заставить атомы расположиться в правильном порядке, подобно картофелинам, тесно набитым в кастрюле.

Металлы образуют совсем особый класс веществ. Там связь имеет совершенно другой характер. В металле связь возникает не между соседними атомами, а является свойством всего кристалла. Валентные электроны принадлежат не одному-двум атомам, а всему кристаллу в целом. Каждый атом вкладывает свой электрон в общий запас электронов, и положительные атомные ионы как бы плавают в океане отрицательных электронов. Электронный океан, подобно клею, удерживает ионы вместе.

Поскольку в металлах нет особых связей в каком-то определенном направлении, то там связь слабо зависит от направления. Однако металлы — это еще кристаллические тела, потому что полная энергия принимает наименьшее значение, когда ионы образуют упорядоченную систему, хотя энергия наиболее выгодного расположения обычно ненамного ниже других возможных расположений. В первом приближении атомы многих металлов подобны маленьким шарикам, упакованным с максимальной плотностью.

§ 3. Рост кристаллов

Попробуйте представить себе образование кристаллов на Земле в естественных условиях. В поверхностном слое Земли все сорта атомов перемешаны между собой. Вулканическая деятельность, ветер и вода постоянно их смешивают, и они то и дело взбалтываются и перемешиваются. Но, несмотря на это, каким-то чудом атомы кремния постепенно начинают отыскивать друг друга, а потом и атомы кислорода, чтобы образовать вместе кремнезем. К одним атомам поодиночке пристраиваются другие, образуя кристалл, и смесь разделяется. А где-нибудь по соседству атомы хлора и натрия находят друг друга и строят кристалл соли.

Как же получается, что кристалл, начав строиться, позволяет присоединяться к себе только определенному сорту атомов? Так происходит потому, что вся система в целом стремится к наименьшему возможному значению энергии. Растущий кристалл примет новый атом, если благодаря ему энергия станет наименьшей. Но откуда кристалл знает, что атом кремния (или кислорода), будучи поставлен в данное место, приведет к наименьшему значению энергии? Узнаёт он это методом проб и ошибок. В жидкости все атомы находятся в непрестанном движении. Каждый атом ударяется о соседние примерно 10 13раз в секунду. Если он ударяется о подходящее место в растущем кристалле, вероятность того, что он улетит обратно, будет несколько меньше там, где меньше энергия. Продолжая так пробовать миллионы лет, с частотой 10 13проб в секунду, атомы постепенно оседают на тех местах, где находят для себя положение с наименьшей энергией. В конце концов из них вырастают большие кристаллы.

§ 4. Кристаллические решетки

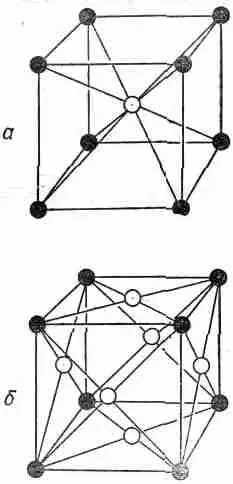

Расположение атомов в кристалле — кристаллическая решетка — может принимать множество геометрических форм. Мы опишем сначала простейшие решетки, характерные для большинства металлов и инертных газов в твердом состоянии. Это кубические решетки, которые могут быть двух видов: объемноцентрированная кубическая (фиг. 30.4, а) и гранецентрированная кубическая (фиг. 30.4, б).

Фиг. 30.4. Элементарная ячейка кубического кристалла, а — объемноцентрированная; б — гранецентрированная.

Конечно, на рисунках показан только один «куб» решетки; вы должны мысленно представить, что все это повторяется в трех измерениях до бесконечности. Для простоты на рисунке показаны только «центры» атомов. В настоящих кристаллах атомы скорее похожи на соприкасающиеся друг с другом шарики. Темные и светлые шарики на приведенных рисунках могут, вообще говоря, означать либо разные, либо одинаковые сорта атомов. Так, железо имеет объемноцентрированную кубическую решетку при низких температурах и гранецентрированную кубическую решетку при более высоких температурах. Физические свойства этих двух кристаллических форм совершенно различны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/1068056/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov.webp)