Николай Ямской - Московские бульвары: начало прогулки. От станции «Любовь» до станции «Разлука»

- Название:Московские бульвары: начало прогулки. От станции «Любовь» до станции «Разлука»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03751-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Ямской - Московские бульвары: начало прогулки. От станции «Любовь» до станции «Разлука» краткое содержание

Итак, начнем прогулку по большим московским бульварам, которые ничуть не хуже, а может, и много лучше парижских. В этой книге автор проведет читателя из всего десятикилометрового пути лишь первую треть. Но сколько жизней и историй вмещает этот отрезок!

Московские бульвары: начало прогулки. От станции «Любовь» до станции «Разлука» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А ведь по крайней мере об одном из них никак нельзя умолчать. Да и еще одного можно было бы упомянуть по контрасту. Я здесь имею в виду писателя Илью Ильфа. И для сравнения – Федора Гладкова.

Почти забытый дважды лауреат

Последнего «подняли на щит» после опубликования в 1925 году романа «Цемент». Творение Гладкова объявили первым и чуть ли не образцовым произведением молодой советской литературы на производственную тему. И хотя некоторые злопыхатели-критики поговаривали, что главный герой «Цемента» был списан с быстро впадающего в официальную опалу Льва Троцкого, тон в определении, что в искусстве хорошо, а что плохо, задавали не они, а на самом верху. Поэтому поселившийся неподалеку от Кремля писатель и далее уверенно шагал по пути, сделавшему его четверть века спустя лауреатом двух Сталинских премий, депутатом Верховного Совета страны и членом правления Союза писателей СССР.

Иной вопрос: читают ли сегодня этого классика или лишь по необходимости лезут в Википедию уточнять, кто таков и чем славен? Подозреваю, что последних, мягко говоря, больше. Хотя, если судить по литературному уровню написанного, Гладков отнюдь не был ремесленником. Просто его творения остались добросовестным свидетельством того времени, в которое он жил и которое со всеми своими характерными чертами и приметами безвозвратно кануло в Лету…

Приключения талантов в Стране Советов

Про созданное Ильфом – как самим, так и вместе со своим соавтором и другом Евгением Петровым – такого не скажешь. Потому что в отличие от Гладкова оба в описании того же быта поднимались до уровня бытия. Из-за этого многое в созданном ими много лет назад до сих пор современно, узнаваемо, задевает за живое. И как результат, их книги не залеживаются на полках, а переиздаются, читаются, экранизируются. Такова была судьба первого, изданного в 1928 году романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» о трагикомичных приключениях веселого афериста Остапа Бендера. Не меньший успех поджидал и второй том их дилогии – «Золотой теленок», который авторы как раз «ваяли», на какое-то время превратив небольшую комнатку четы Ильфов на Соймоновском еще и в свой рабочий кабинет.

«Что слава? Яркая заплата на жалком рубище певца…»

На тот момент оба соавтора были уже невероятно популярными писателями – создателями произведения, текст которого расхватывали на цитаты. Однако, как известно, в нашей стране это высшее в искусстве, но не заверенное инстанцией народное признание – совсем не заслуга. Во всяком случае, для главных в Стране Советов распределителей всего и вся, в том числе жилищных благ. Поэтому «народные СССР» получали квартиры за казенный счет. А воистину всенародный Ильф вместе со своей красавицей женой Марусей жил на свои.

И. Ильф и Е. Петров

Вследствие чего осенью 1929 года в «белорусско-балтийском кооперативе» по адресу: Соймоновский проезд, дом 5 им досталась лишь небольшая комната в общей квартире. И хорошо хоть, что в новостройке с элементарными удобствами. Потому что, несмотря на все совдеповские ухищрения по части уплотнения, в стране свирепствовал страшный жилищный кризис. И до этого та же чета Ильфов несколько лет мыкалась по съемным углам.

Действительность, схваченная врасплох

Их небольшое, но наконец-то собственное семейное гнездо располагалось на шестом этаже. Да еще с балконом. Да еще с красивейшим видом на храм Христа Спасителя, совсем не заслоняющий распахивающуюся за ним панораму излучины Москвы-реки с башнями Кремля вдоль набережной.

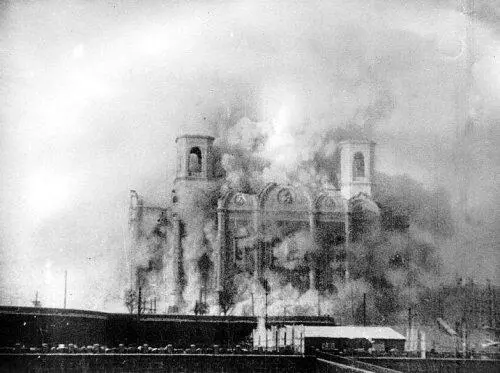

Разрушение храма Христа Спасителя

К тому же Ильф страстно увлекся фотографией. И с присущим ему многогранным талантом вовсю использовал свою исключительно выгодную для съемки высотную домашнюю точку для получения во всех отношениях замечательных по качеству и выразительности снимков. Сходных достоинств наблюдательный пункт из окна своей мастерской – но уже в бывшем доме Перцова и десять лет спустя – получил и Роберт Фальк. О том, как там оказался вроде бы надолго прижившийся в Париже художник, речь впереди. А пока лишь отмечу, что оба – сначала по-репортерски оперативно вскинувший свой фотоаппарат Ильф, а десять лет спустя вдумчиво переносящий свои наблюдения на полотно Фальк – смогли оставить нам, потомкам, впечатляющей силы свидетельский материал о том, как уничтожали старый храм Христа Спасителя и во что это все вылилось…

«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!»

Чем был славен этот германоязычный писатель начала прошлого века? А тем, что оказался мало кем превзойденным мастером изображения мира абсурда, варварства, страха. Точно в таких же красках можно охарактеризовать то действо, что с помощью фотокамеры фиксировал Ильф 5 декабря 1931 года из своего окна. Потому что именно в этот день храм – предшественник нынешнего главного кафедрального собора страны – был превращен в руины. Причем не просто так, а планово. В том смысле, что в полном соответствии со сталинским Генеральным планом реконструкции Москвы. По замыслу его главного заказчика новой градостроительной доминантой в данном районе Москвы должен был стать Дворец Советов. Из всех выставленных на конкурс работ Сталин выбрал воистину самый циклопический проект архитекторов Бориса Иофана и Владимира ГЦуко.

Полтонны пафоса на квадрат

Согласно этому проекту общая высота новостройки на Соймоновском проезде должна была составить четыреста двадцать метров. Размеры только одной, венчающей всю конструкцию стометровой статуи Ленина прямо-таки обескураживали. Например, указательный перст вождя вытягивался вперед аж на шесть метров. Длина ступни составляла четырнадцать метров, плечи разворачивались на тридцать два метра. Голова этого монстра по объему немногим уступала Колонному залу Дома союзов: недаром в ней планировалось устроить нечто вроде библиотеки – кладовой марксистско-ленинской мысли.

Общий вес статуи, вознесенной на более чем трехсотметровую высоту, предполагался в пределах 6000 тонн. А суммарная площадь поверхности – 14 000 квадратных метров.

Штаны вождя из облаков

Трудно утверждать, что была я слава храма Христа Спасителя, когда-то встречавшего блеском своего золоченого купола путешественников еще на дальнем подъезде к Москве, не давала покоя кремлевскому хозяину. Однако мысль, что при своих гигантских высоте и габаритах новый «ориентир» непременно заткнет за пояс старый, скорее всего, имелась. И хотя специалисты уже прикинули, что при пасмурной погоде «кладовая марксистско-ленинской мысли» вместе с указующим перстом вождя и его могучим торсом закроются тучами, а из нижней кромки облаков будут высовываться лишь штаны и ботинки, Сталину об этом не говорили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: