Батыр Каррыев - Интернет: цифровая революция эры мгновенной коммуникации. Мегасила, история и влияние на общество

- Название:Интернет: цифровая революция эры мгновенной коммуникации. Мегасила, история и влияние на общество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448526084

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Батыр Каррыев - Интернет: цифровая революция эры мгновенной коммуникации. Мегасила, история и влияние на общество краткое содержание

Интернет: цифровая революция эры мгновенной коммуникации. Мегасила, история и влияние на общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Анализ влияния компьютерных технологий на образование показал, что масштабные инвестиции в образовательные информационные технологии не приводят к заметным улучшениям результатов теста PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). Страны-лидеры по внедрению компьютеров в школы не попали в число передовых по чтению, математике и естественным наукам.

Исследование также выявило, что нет ни одной страны, где широкое использование компьютеров и Интернет в обучении привело бы к улучшению успеваемости. Более того социально-экономический разрыв между учащимися не становится меньше, а растёт. Однако информационные технологии и компьютеры здесь не виноваты, поскольку подобное утверждение аналогично тому, что бумага и карандаши снизили успеваемость в школах, по сравнению с папирусом и костяным стилом.

Результаты исследований «ICT and Me» охватившее свыше 600 подростков в возрасте 14—16 лет, проводившихся в 2012—2014 годах в школах Северной Ирландии, не установило прямой связи между временем, которое тратится подростками в социальных сетях и их оценками. Более того 79% школьников использовавших компьютер для подготовки к экзаменам GCSE (экзамены, завершающие первую ступень среднего образования) сдали их успешно.

Все новые информационные технологии до компьютеров, проникали в образование крайне медленно и, по сути, не изменяли парадигму образовательного процесса. С Интернет и компьютерами случилось не так и не по причине недостатка средств. Только по официальным данным ежегодно в мире к 2015 году на цифровизацию образования ежегодно расходовалось около 26 миллиардов долларов.

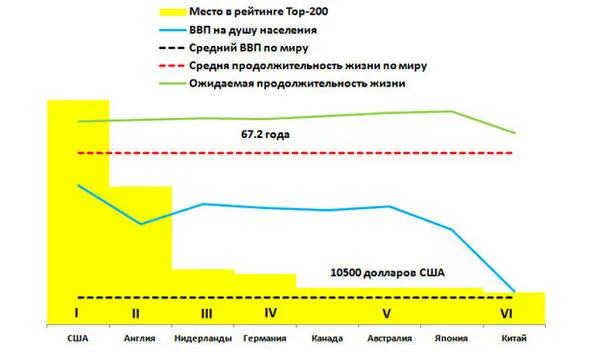

Развитые страны – лидеры по высшему образованию в сравнении с ВПП на душу населения (IMF, 2013) и ожидаемой средней продолжительностью жизни в мире (WHO, 2013). К 2015 году средняя продолжительность жизни в развитых странах выросла до 80,5 лет.

Проблема заключается в отрыве педагогической практики от реалий нового века, автоматического переложения функций педагога на компьютерные программы, не всегда достаточно умело составленные. Собственно для того чтобы подготовить отвечающий требованиям учебный материал даже хороший программист должен сам обладать необходимыми знаниями по предмету или сам автор должен владеть хорошими навыками в обращении с компьютерными программами, что встречается крайне редко.

Как учащиеся всё больше перекладывают собственный мыслительный процесс на справочные функции электронных гаджетов, так и педагоги часть своих основных функций переложили на компьютеры. Презентации в Power Point заменили связанное изложение научных докладов и лекций почти повсеместно.

В английском варианте слово «Education» (образование) раскрывается как передача знаний путем формального обучения. Образование предполагает передачу, во-первых, информации, а во-вторых, навыков. С возникновением Интернет получение информации не является более прерогативой учебного заведения. С навыками сложнее и здесь всё зависит от квалификации конкретного педагога и его способности построить образовательный процесс не только на передаче информации, а в первую очередь на обучении навыкам.

Истина проста – новые технологии необходимо использовать, но не перекладывать на них обязанности педагога или, хуже всего, на электронную программу. При всех своих преимуществах компьютер и Интернет не в состоянии раскрыть творческий потенциал человека и обучить его способности мыслить. Здесь более существенен показатель качества преподавания.

В этом плане интересен пример США. В 1997 году здесь национальным приоритетом была определена задача подключения каждой школы и каждого класса к Интернет. Помимо технического оснащения школ, в федеральных программах главным определялись обновление содержания образования, развитие инфраструктуры образовательного Интернет и главное – компьютерная переподготовка педагогов. С 1998 года в США все университеты – кузницы педагогического состава школ были подключены к Интернет и оснащены компьютерной техникой. На этот момент почти триста тысяч компьютерных специалистов обеспечивали быстро растущую информационную отрасль страны.

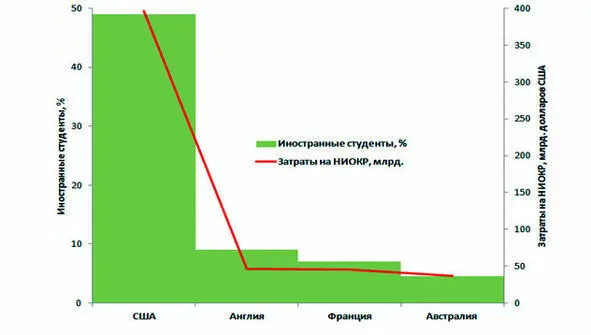

На другом конце Света – в Англии только за один год (1998—1999) в начальных школах доступ в Интернет вырос почти в четыре раза (с 17% до 62%) и полным ходом шла переподготовка педагогических кадров. Сегодня эта страна с 1% от населения планеты проводит более 15% всех научных исследований, результаты которых используются в 10% патентных заявок, а четыре английских университета входят в список лучших учебных заведений мира.

На начало XXI века вузы этих стран занимают высшие позиции в рейтинге высших образовательных учреждений мира. Так, в глобальном рейтинге в Top-200 Quacquarelli Symonds (2015) лучших университетов мира США находятся на первом месте, заняв почти четверть из первых двухсот строчек, а Англия заняла второе место. Вошедшие в рейтинг страны являются лидерами использования компьютерных технологий в мире и по числу пользователей широкополосного доступа в Интернет.

Уровень интеллектуального потенциала ещё одна грань вертикальной сегментации инфосферы Интернет. В 2015 году был опубликован доклад «UNESCO Science Report: towards 2030» (Наука к 2030 году). Из него следует, что с 2007 по 2013 год расходы на научные исследования выросли в мире почти на треть в доле ВВП. Причём больше всех на науку расходуют США – 28,1% от всех мировых затрат и Китай – 19,6%. Страны Европейского Союза имеют 19% затрат, а весь остальной мир только 23% от общей суммы. Вклад России на уровень 2013 года составил 1,7%.

В 2013 году США израсходовали на науку 396,7 миллиардов долларов, Китай – 290.1, Япония – 141.4, Южная Корея – 64.7, Франция – 45.7, Россия – 35.6, Бразилия – 31,3 миллиардов. Соответственно, расходующие больше средств на науку и образование страны отвечают за большую часть научно-технической инфосферы Интернет.

Цифровое «цунами» принесло с собой новое мировоззрение, сломав прежний уклад жизни, а вместе с ним отработанную столетиями систему передачи опыта и знаний. Необходимым условием последней является наличие когорты наставников и преподавателей. От неё зависит существование сообществ, а сегодня благополучие и прогресс любого государства. Из-за стремительного внедрения новых компьютерных технологий Педагоги и Ученики оказались по разные стороны цифровой баррикады, а преемственность нарушена.

В США обучается почти половина всех иностранных докторантов в области науки и техники. Эта страна являются мировым лидером по общим затратам на науку и НИОКР (28% от мировых). Затем следует Китай с 20% долей, далее страны ЕС – 19% и Япония – 10%. Все остальные страны с населением составляющим 67% от мирового обеспечивают только 23% общей суммы затрат (по данным UNESCO, 2015).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: