Эвелина Хаджиева - Гнойно-септическая инфекция в акушерстве и гинекологии

- Название:Гнойно-септическая инфекция в акушерстве и гинекологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент СпецЛит

- Год:неизвестен

- ISBN:5-299-00283-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эвелина Хаджиева - Гнойно-септическая инфекция в акушерстве и гинекологии краткое содержание

Гнойно-септическая инфекция в акушерстве и гинекологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Цефалоспорины III поколения ( цефтазидим , лонгоцеф ) также активны в отношении синегнойной палочки и могут быть использованы для лечения вызываемого ею септического заболевания.

При подозрении на сепсис, вызванный неспорообразующими анаэробными бактериями, применяют препараты метронидазола для парентерального введения ( метроджил , эфлоран , клион и др.) или клиндамицин , или линкомицин .

Эффективным препаратом при сепсисе, вызванном бактероидами, является левомицетин , однако в настоящее время он используется редко из-за высокой токсичности. Если возбудителями являются пептококки, пептострептококки, определенный эффект могут оказывать бензилпенициллин и ампициллин в больших дозах. Среди цефалоспоринов на неспорообразующие анаэробные бактерии оказывают действие цефтазидим , цефотаксим и др.

При лечении антибиотиками широкого спектра действия в результате дисбактериоза создаются условия для возникновения суперинфекций. Из них большое значение имеет суперинфекция, вызванная грибами, протеем, синегнойной палочкой, стафилококками; она может проявляться в виде энтероколита, кишечной токсикоинфекции, пневмонии.

Для предупреждения развития грибковой суперинфекции используют антигрибковые препараты — нистатин и др.

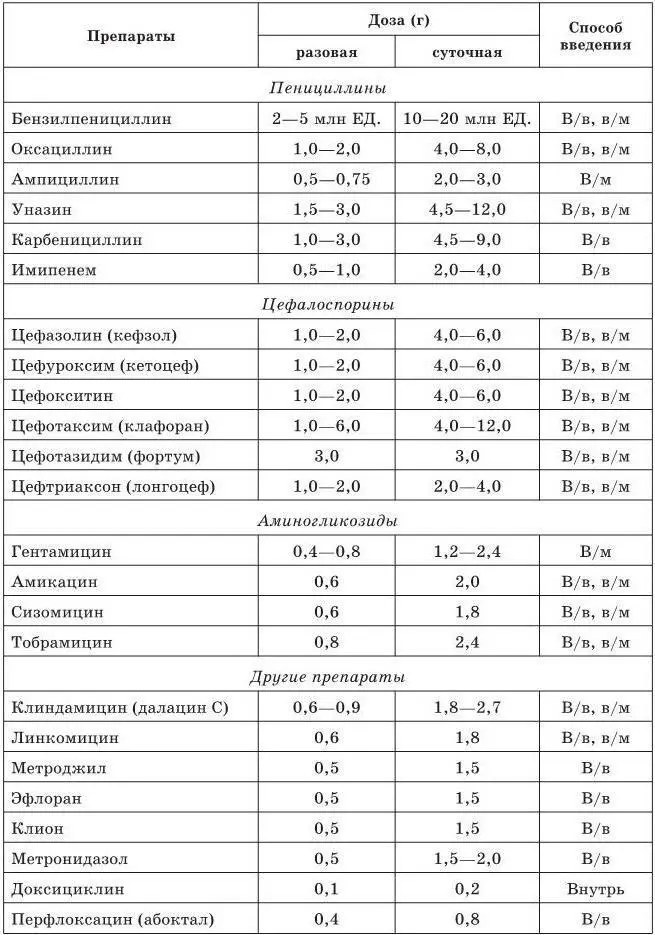

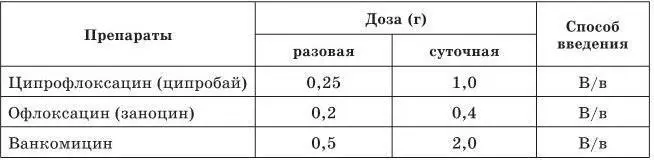

Основные антибактериальные препараты, применяемые для лечения сепсиса, приведены в табл. 8 [Гуртовой Б. Л., Кулаков В. И., Воропаева С. Д., 1996].

Таблица 8

Основные антибактериальные препараты, применяемые для лечения сепсиса после родов и абортов

И. Б. Манухин и соавт. (2000) проводили стандартную антибактериальную терапию одновременно 2 – 3 антибактериальными препаратами. В комбинации антибиотиков включали оксациллин , ампициллин , метициллин по 3 – 6 млн ЕД/сут, цефазолин , кефзол и цефамизин по 1 г 4 – 6 раз/сут., канамицин по 0,5 г 4 раза/сут., гентамицин по 80 мл 3 раза в сут. На основании данных микробиологических исследований и антибиотикограмм наиболее целесообразными признаны соответствующие дозы клафорана и амикацина , цефазолина и оксациллина , ампициллина и гентамицина , левомицетина и линкомицина , что практически перекрывало весь спектр обнаруживаемой микрофлоры. При инфильтративных процессах в брюшной полости и малом тазу эффективным оказалось эндолимфатическое введение перечисленных антибиотиков.

Одновременно с антибиотиками назначали сульфаниламиды (10 % раствор этазола по 10 мл/сут.), инфузии препаратов фторхинолонового ряда (ципролет, ципрофлоксацин), аминогликозидов III поколения, а также метронидазола . Для профилактики кандидамикоза и дисбактериоза в схему лечения включали нистатин , флуконазол , споранокс , эубиотики ( мексаза , колибактерин ).

У больных сепсисом комбинированная антибактериальная терапия может усугубить выраженность полиорганного повреждения. В этой ситуации целесообразно назначать антибиотики группы карбапенемов ( меропенем ), цефалоспоринов III и IV поколений. В течение последних лет И. Б. Манухин и соавт. (2000) успешно используют современные цефалоспорины III поколения — цефметазон , сульперазон , тамицин . При определении чувствительности микрофлоры дисковым методом более 90 % микроорганизмов были чувствительны к указанным лекарственным средствам. Перечисленным препаратам свойствен широкий спектр антибактериальной активности, включающий не только аэробную и факультативноанаэробную микрофлору, но и бактероиды. Все указанные препараты использовались в виде монотерапии. Схема введения была стандартной: медленное внутривенное введение 1 – 2 г препарата каждые 12 ч в течение 7 – 10 дней.

При выборе антибактериального препарата должны соблюдаться следующие требования:

– препарат должен быть активным в отношении вероятных возбудителей инфекционных осложнений (антимикробный спектр и предполагаемая чувствительность);

– антибиотик не должен вызывать быстрое развитие резистентности патогенных микроорганизмов;

– препарат должен хорошо проникать в ткани – зоны риска инфицирования;

– период полувыведения антибиотика после однократного введения должен быть достаточным для поддержания бактерицидной концентрации в крови и тканях в течение всего периода операции;

– антибиотик должен обладать минимальной токсичностью;

– препарат не должен влиять на фармакокинетические параметры средств анестезии, особенно с миорелаксантами;

– препарат должен быть оптимальным с позиции стоимость/эффективность.

Направленная иммунокоррекция.Иммунотерапия может быть успешной только при адекватном хирургическом лечении гнойных очагов. В ином случае она способна лишь временно препятствовать генерализации гнойной инфекции. Иммунокоррекция должна быть направлена на восполнение недостающих факторов иммунитета.

Иммунокорригирующая терапия у больных сепсисом определяется конкретными изменениями иммунного статуса. Вторичный иммунодефицит проявляется не только снижением показателей гуморального и клеточного иммунитета, но и неспецифическими факторами защиты.

В комплексном лечении больных сепсисом с успехом используют экстракорпоральные методы детоксикации (гемосорбция, лимфосорбция, плазмаферез) и их комбинацию с физическими методами (УФО, лазерное облучение крови), экстракорпоральную обработку иммунокомпетентных клеток иммуномодуляторами с последующим возвращением в кровоток. И. Б. Манухин и соавт. (2000) используют новые методы – биогемосорбцию путем подключения донорской ксеноселезенки и ее модификации – инфузии нативного или лиофилизированного перфузата ксеноселезенки, гемоперфузию через криоконсервированные фрагменты ткани ксеноселезенки. Преимущества данных методов в лечении больных акушерским сепсисом заключаются в сочетании детоксикационного и иммуномодулирующего действия. Иммуномодулирующий эффект обусловлен действием биологически активных веществ, вырабатываемых клетками селезенки и поступающих в кровоток при биогемосорбции использованием донорской ксеноселезенки, что принципиально отличает этот метод от стандартных способов гемосорбции. Продемонстрирован детоксикационный и иммуностимулирующий эффект биогемосорбции, отсутствие осложнений при многократном подключении ксеноселезенки. По мнению И. Б. Манухина и соавт. (2000), биогемосорбция с применением ксеноселезенки и ее модификаций обладает рядом преимуществ перед другими методами иммунокоррекции: быстротой наступления эффекта, коротким иммуномодулирующим действием без опасения активации аутоиммунных процессов (длительная и нарастающая активация иммунной системы после биогемосорбции является противопоказанием к повторным сеансам), отсутствием сенсибилизации при повторных перфузиях, одновременным антитоксическим и иммуномодулирующим действием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: