Евгений Елизаров - Основы организации мышления, или Сколько будет 2+2

- Название:Основы организации мышления, или Сколько будет 2+2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Написано пером»

- Год:2015

- Город:С-Петербург

- ISBN:978-5-00071-256-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Елизаров - Основы организации мышления, или Сколько будет 2+2 краткое содержание

. Однако, напомним, еще в мае того же года Чарльз Перси Сноу, английский писатель, ученый и государственный деятель, произнес в Кембридже знаменитую лекцию, озаглавленную «Две культуры»

.

Впрочем, страшно не то, что «прагматики» не читают стихов, «технари» – философские трактаты, «гуманитарии» чураются всего, тяготеющего к сложным абстракциям математики и теоретической физики. В конце концов, невозможно впитать в себя всю культуру, хорошо бы освоить ценности своего цеха – хуже то, что делится мир самих ценностей, и в результате ценностью остается лишь то, что способно принести успех. Отсюда и целью жизненных устремлений для многих оказывается не что иное, как именно его инсигнии: ранги, должности, деньги, и нет ничего удивительного, что в ориентации на успех отбрасывается все, что, «в теории», может отвлечь силы, но не понадобится в жизни, на практике…

Эта книга адресована тем, кто мечтает об интеллектуальных вершинах, кто посвящает себя науке. Не во всем можно соглашаться с автором, но ключевая мысль той модели познания, которая развертывается перед читателем на ее страницах, не может быть оспорена ничем: развитие познавательной способности не сводится к простому умножению сведений, накопленных в справочниках и энциклопедиях.

Книга-открытие. Читая, обнаруживаешь, что самые элементарные истины неотрывны от общих представлений о мире, что невозможно понять даже очевидное, если не выработана способность свободно ориентироваться в их сфере. Любая идея всегда оказывается вплетенной в глобальный контекст всей человеческой культуры, и полнота осмысления любого частного предмета зависит лишь от степени овладения ею; невозможно стать профессионалом, замыкаясь в узком «туннеле» специализации.

Книга-пособие. Ступени, по которым предстоит подниматься читателю, ведут не только к ответу на поставленный в заглавии вопрос, но и к освоению основополагающих принципов мышления, к формированию подлинной культуры мысли.

Книга-тест. Не каждый способен выдержать интеллектуальное напряжение, которое требуется здесь, и тому, кто хочет стать профессионалом, но оказывается не в состоянии преодолеть самого себя, лучше оставить честолюбивые устремления. Всякий же, кто выдержит этот своеобразный экзамен, обнаружит себя другим человеком, кому по плечу то, о чем раньше можно было только мечтать.

Основы организации мышления, или Сколько будет 2+2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Словом, и тут и там обнаруживаются весьма принципиальные следствия: и физическая и логическая сумма обязаны распределиться: одна ее составляющая сохранит часть потенциала достижения ранее доступных нам целей (как практической, так и интеллектуальной деятельности), другая – откроет возможность решения каких-то новых задач. Полный ответ обязан учесть и ту и другую, и если хотя бы какая-то доля итога останется вне анализа, «дваплюсдваравночетыре» сохранит свою справедливость только по случайному стечению обстоятельств.

Или по ошибке.

Впрочем, мы обнаружили и то, что корректное приведение слагаемых к единому основанию опирается на развитый комплекс общих представлений об окружающей действительности. Часто именно их отсутствие делает невозможным количественный анализ многих (далеко отстоящих друг от друга) явлений. Отсюда неизбежен вопрос: насколько общими должны быть эти представления? Ведь «сложению» подвергаются вещи, относящиеся не только к разным видам, но и к разным родам, классам… Вполне логично предположить, что чем менее сопоставимы слагаемые, тем выше уровень обобщающих абстракций, которые могут быть положены в основание всех количественных сравнений. Между тем на самой вершине единой пирамиды общих категорий царят такие непонятные и абсолютно неопределимые вещи, как «добро» и «зло», «дух» и «материя», «все» и «ничто»… Так неужели именно эти начала служат последней гарантией правильного ответа на, казалось бы, совершенно незамысловатый вопрос, вынесенный в заглавие этой книги? В самом ли деле без обращения к ним невозможно поставить последнюю точку? И, может быть, самое удивительное, но одновременно и самое главное: неужели в них присутствует нечто, не свойственное решительно ничему из окружающей нас вещественности, и именно это нечто способно оказывать решающее воздействие на развитие всего осязаемого?

Говоря о роли общих представлений, уместно вспомнить знаменитый парадокс Бертрана Рассела (1872–1970), одного из крупнейших математиков прошлого века. Имеется цыпленок. Цыпленок наблюдает, что каждое утро к нему приходит фермер и кормит его. Цыпленок строит гипотезу: фермер делает это, потому что хорошо относится к цыплятам, и предсказывает, что фермер будет кормить его в дальнейшем. Фермер продолжает приходить и давать корм (гипотеза подтверждается экспериментом), и, надо думать, каждый раз цыпленок радуется встрече. Но в один прекрасный день ему сворачивают шею…

Развитие этого парадокса приводит Дэвид Дойч. [44] Дойч Д. Структура реальности. – Москва-Ижевск, 2001. – С. 68.

Придумай цыпленок другое объяснение (фермер старается откормить цыплят, чтобы потом подать их на стол), – и мир окрашивается в совершенно иные, инфернальные, цвета. Так, допустим, однажды фермер начинает приносить цыплятам больше еды, чем раньше. В соответствии с теорией «доброго фермера» очевидно, что его доброта по отношению к цыплятам увеличилась, и им остается радоваться жизни. Но в соответствии с теорией откармливания такое поведение становится зловещим предвестием смерти.

Причем тут «общие представления»? Да притом, что «хорошее» или, напротив, «прагматическое» отношении к цыплятам – это именно их разновидности. Ведь фермер для цыпленка – это и есть «добро» и «зло», «дух» и «материя», «все» и «ничто»… Так что и нам, по всей видимости, не обойтись без обращения к тем же первоосновам.

§ 2. Факторный анализ

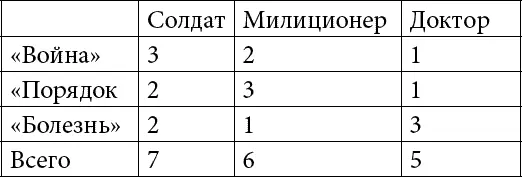

Но для начала рассмотрим задачу, родом которой, задаются маленькие дети: кто «лучше», солдат, милиционер, или доктор? Слово «лучше» берется здесь в кавычки по той простой причине, что чаще всего вообще непонятно, что именно имеет в виду ребенок. Но ведь ребенок-то ищет точный ответ на то, что занимает его пытливую голову, – и, самое удивительное, пользуясь какой-то своей логикой, находит его.

Анализ этой скрытой от внешнего взгляда логики показывает, что не знающий никаких формальных правил мышления ребенок тем не менее действует в полном соответствии со строгой методикой. В сущности, той же самой, какой пользуются и отмеченные учеными степенями многомудрые специалисты. Он выявляет условные основания количественного сравнения: скажем, «война», «порядок», «здоровье» и ранжирует каждый из анализируемых объектов именно по ним. По первому основанию («война») максимальную оценку должен получить солдат. Оно и понятно. Милиционеру, конечно, приходится быть готовым к встрече с каким-нибудь хулиганом, но все же до первого ему далеко. И потом, в пороховом дыму на поле славы в нарядном мундире в красивом строю под развевающимися знаменами солдат выглядит куда импозантней второго и уж тем более третьего. О докторе и вообще говорить не приходится, к тому же его белый халат и въевшийся запах карболки отдают чем-то не очень мужественным. По второму («порядок») приоритет, разумеется, принадлежит милиционеру, наконец, по третьему («здоровье») – отдается доктору. Понятно, что глупые девчонки, скорее всего, отдали бы предпочтение последнему с его нарядным опрятным халатом, но в достойной золота по мрамору системе ценностей взрастающего мужчины неоспоримый приоритет принадлежит иным ценностям и прежде всего – воинской доблести. К тому же и на поле «порядка» солдат лишь немногим уступает милиционеру, поскольку, привычный к сражению, вооруженной рукой он сам сумеет призвать к ответу любого хулигана. Как, впрочем, и на поле «здоровья» – доктору, ибо и воину нередко приходится лечить свои собственные раны и раны своих товарищей. Отобразим все это в виде простой таблички, в которой ранжируем наших персонажей по сумме их достоинств.

Видно, что два солдата (сумма баллов 14) оказываются куда «лучше», чем два врача (10) или два милиционера (12). Умей ребенок считать, он с легкостью вывел бы логически безупречное заключение о том, что два врача и два милиционера вовсе не эквивалентны четырем солдатам:

(10+12) ≠ 28

Абсолютно строгое и, заметим, методологически выверенное решение! Кстати, оно со всей наглядностью показывает две знаковые в рассматриваемом нами контексте вещи. Во-первых, то, что для ребенка, сознание которого еще полностью свободно от каких бы то ни было штампов, «дваплюсдваравночетыре» – вовсе не абсолютная истина в последней инстанции. Во-вторых, то, что способность к выполнению сложных интеллектуальных операций формируется у всех нас еще в каком-то «досознательном» возрасте прямо из «воздуха» этнокультурной среды, в которой мы появляемся на свет, и что именно она является непременным условием всего последующего интеллектуального развития человека. (Ну, а там, где этого нет, возникает чувство «глубочайшей безнадежнейшей опозоренности».) Просто сам этот «воздух» уже насквозь пропитан многим из того, что за тысячелетия развития нашей цивилизации прочно вошло в состав накопленных знаний, и потому становится доступным даже ребенку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: