Андрей Хвыля-Олинтер - Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества

- Название:Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белый город

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-485-00186-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Хвыля-Олинтер - Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества краткое содержание

Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В связи с упоминанием генеалогических древ напомним одно из решений Юбилейного архиерейского Собора Русской Православной Церкви (Москва, 13 – 16 августа 2000 г.) о том, что «совершенно неприемлема… так называемая «теория ветвей», утверждающая нормальность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных «ветвей» (Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию, п.2.5.).

Разработка систем группировки (типологизации) и классификации религиозных направлений, религий, вероучений и религиозных объединений обязательно предполагает ипользование мировоззренческих знаний. Любое мировоззрение явно или скрытно имеет внутри себя несколько как-либо оформленных основных направлений (учений, взглядов, мнений, позиций, слухов):

– о бытии и реальности (онтология);

– о познании и знании, истине и правде (гносеология);

– о человеке и его месте в мире, о жизни и смерти (антропология);

– о морали и нравственности, добре и зле (этика);

– о власти и законности (право);

– система ценностных оценок по основным направлениям (аксиология).

Мировоззрение – это набор как-либо согласованных между собой предпосылок или аксиом (истинных, правдоподобных или очевидно ложных), которых придерживается конкретный человек или объединение людей (осознанно или бессознательно, последовательно или непоследовательно) в своем отношении ко всякому бытию.

Каждый человек, начиная с сознательного возраста, выбирает себе какое-либо мировоззрение, как-то оправдывает и придерживается его. Но далеко не всякий человек осознает свое мировоззрение, стремится сделать его более объективным, ясным и обоснованным. Еще меньше людей целенаправленно стремятся к истине, а не к удобному подобию ее. То же относится и к религиозной вере.

Вся история становления и развития мировоззрений в Европе связана с противоборством двух направлений. Первое через умозрение стремится замкнуть мир в пределы безличного однозначного логоса, «Космического разума», информации или иных моделей. Второе через откровение прорывается к сверхбытию. Основанием светских мировоззренческих систем служит философия (любовь к мудрости). Философия находится как бы на границе этих двух направлений, рассуждая об основах самих основ и началах самих начал, корнях всего (метауровень бытия, познания, нравственности и права).

Эллинские мыслители Аристотель и Плотин определяют философию как самое ценное, важное, самое главное. Платон пишет, что те, которые искренне и добросовестно отдавались философии, не стремились ни к чему иному, как к тому, чтобы умирать и умереть. Это означает, что философствование, по существу, есть приготовление к смерти и попытка заглянуть за грани нашего земного бытия, попытка преодоления противоположности между жизнью и смертью, постижение единства мира. Основой философии в человеческом разуме является изумление, путь схождения с привычного пути или выхода из обыденного ума.

Некоторые философы определяют философию как попытку достигнуть цельного единства представлений и мыслей о форме и связи, о смысле и значении всех вещей. В этом – сходство философского и религиозного путей постижения. Но не только в этом. Для успешности подобной попытки необходимо труднейшее внутреннее делание и перерождение, как бы второе рождение. Нужно очищать (катарсис) себя от всего, затрудняющего видение истины, – неправды, обыденности, низменной чувственности. В религиях эта особенная жизнь называется аскезой (деланием). На таком пути человек становится добродетельным. Но тогда философская истина неизбежно преобразуется в религиозную истину. Человек от рассуждений об Истине переходит к пониманию возможности и необходимости живой встречи с Ней. Итак, между религией, верой, религиоведением, теологией, мировоззрением и философией, а также в выборе отношения личности к ним есть много общего, что приходится учитывать при разработке как систем группировки (типологизации) и классификации религиозных направлений, религий, вероучений и религиозных объединений, так и конкретных критериев.

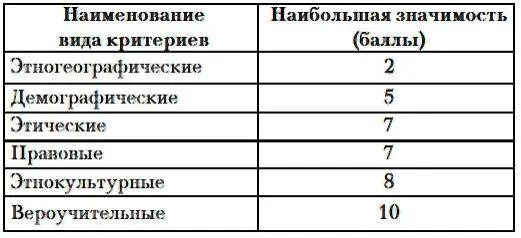

В целом, возможна, например, следующая исходная таблица видов качественных и количественных критериев оценки вероучений:

Общая значимость вероучения определяется, например, как сумма значимостей всех критериев по всем видам, или любым иным способом, принятым в теории кластеризации. Детальность проработки критериев может изменяться в зависимости от поставленных целей и решаемых задач.

Вероучительные критерии являются основными,так как с их помощью оцениваются характеристики культов, самые значимые в деятельности религиозных объединений. Они наиболее сложны по сравнению с другими видами критериев. Именно через них раскрываются теологические, онтологические, гносеологические, антропологические, правовые, культурологические и этические основы вероучений. Правильное использование и понимание вероучительных критериев требует применения достаточно глубоких и разносторонних знаний. Вместе с тем они должны быть доходчивы для государственных чиновников, по роду своей деятельности решающих вопросы, относящиеся к религиозным объединениям. Особо важна проблема построения единого понятийного аппарата, соединяющего в себе специфические религиозные, философские, теологические, политологические, культурологические и иные термины.

Ситуация усугубляется тем, что строго нейтральную систему оценки вероучений построить невозможно. Это вытекает из очевидного наличия той или иной конкретной духовной позиции у любого человека, в том числе разрабатывающего или применяющего сходные системы. Поэтому система критериев должна создаваться, по возможности, сучетом позиций различных вероучений. С другой стороны, необходимо, чтобы эти вероучительные критерии не являлись неким вариантом изложения какой-либо конкретной доктрины или догматики. Формулировки критериев должны быть в достаточной степени универсальными, отражая общие рациональные абсолютные требования к вероучению, понятные любому разумному человеку. В то же время известно, что рациональность есть лишь часть учения и практики любой религии. Как правило, религии содержат в себе и иррациональную часть. Однако имеются очень немногие религии, которые превосходят не только рациональность, но и иррациональность.

Известно, что одни и те же по форме понятия в разных вероучениях могут иметь не совпадающее, а иногда даже противоположное содержание. Например, одно из фундаментальных для христианства понятий – «Церковь» (Тело Христово). Во многих псевдохристианских вероучениях в него вкладывается, как правило, узкий приземленный смысл объединения, сообщества, собрания единоверцев. С другой стороны, значительное количество вероучений категорически отвергает его применительно к себе. К примеру, подобную позицию в отношении понятия «Церковь» занимает ислам, в котором ее, как богоустановлен-ного института, действительно вообще нет. У них существует «умма» (мировое мусульманское сообщество). Поэтому для мусульман негативно воспринимается, в частности, такое выражение, как «государственно-церковные отношения». Также нет понятия «Церковь» в иудаизме и буддизме. Не все вероучения признают единого Бога (скажем, буддисты и атеисты). Далеко не во всех религиях имеется разработанное каноническое право. Подобных глубоких различий обнаруживается много. Как правило, они делают религии в духовном отношении решительно несовместимыми друг с другом. Это относится также и к христианству, исламу, буддизму и иудаизму.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: