Александр Балыбердин - Неизвестный Хлыноff. Популярно о важном

- Название:Неизвестный Хлыноff. Популярно о важном

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448399862

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Балыбердин - Неизвестный Хлыноff. Популярно о важном краткое содержание

Неизвестный Хлыноff. Популярно о важном - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме того, приведем еще два немаловажных факта. По данным списка населенных мест Вятской губернии 89в середине XIX века в ней было всего три населенных пункта с корнем «хлын» в названии – это город Хлынов, а также пригородные Хлыновская слободка и село Хлыновское. Не встретим мы прозвище хлын и «Материалы для объяснительного словаря вятского говора» Н. М. Васнецова (1908). Все это говорит о том, что слово «хлын» в прошлом не получило распространения в Вятской губернии. Не надо его навязывать вятчанам и сегодня.

Чем же тогда можно объяснить происхождение названия города Хлынова?

«Хлынов», «Хлыновица», «хлынуть»

Все современные исследователи, рассуждающие о хлыновстве вятчан, в той или иной степени повторяют, развивают мысли А.С.Верещагина, высказанные им в конце XIX – начале XX века. Но, если указанная им дорога, завела нас в тупик, может быть, следует вернуться к тому, как объясняли название Хлынова предшественники Верещагина?

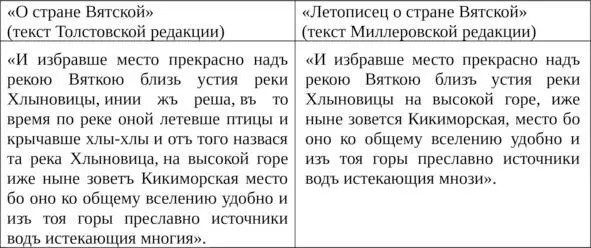

Все они, как правило, основывались на «Повести о стране Вятской» писали, что «град был назван Хлыновым по имени реки Хлыновицы» (Рычков). 90Следовательно, ключом к объяснению названия города является название реки. Но здесь-то и подстерегала их определенная трудность, так как в ПСВ сказано, будто Хлыновица получила название оттого, что «в то время по реке оной летевше птицы и кричавшее хлы-хлы» . 91Это сообщение мы встречаем в списках наиболее ранней, Толстовской редакции «Повести». 92В списках более поздних редакций – Миллеровской и Синодальной – его уже нет. Вероятно, переписчики сочли это объяснение несерьезным.

Л.Д.Макаров заметил, что эта гипотеза о происхождении названия реки Хлыновицы от крика пролетавших мимо птиц, аналогична легендам слободских удмуртов: «Пролетает коршун и кричит „кылно-кылно“. Вот сам Господь и указал, как назвать город: Кылнов» (М.Г.Атаманов, запись 1971). Однако, заметим, что и сам вятский книжник не считал эту гипотезу единственной. Неслучайно он пишет – «иные реша» , то есть «как говорят некоторые люди». Таким образом, сам составитель ПСВ дал повод к дискуссии. И ученые откликнулись.

Так первый историк Вятского края Александр Вештомов в своей «Истории вятчан» повторив рассказ автора ПСВ, в сноске к основному тексту своей работы замечал: «Я догадываюсь, не спруживали ли сию речку, которая прорвавшись стремлением своей воды выражается ныне у простолюдинов словом Хлынуть. Причину же в спруживании оной могли они иметь по нужде в большом количестве и глубине воды по тогдашним их, в диком сем месте, обстоятельствам нужной». 93Далее Вештомов объяснял, зачем первым жителям Хлынова понадобилось спруживать реку – по его предположению, переселившись с Никулицкого городища на Кикиморскую гору они вскоре уже не могли удовлетвориться одни только источниками, истекавшими с этой горы, которые первоначально так их обрадовали. А что же река Вятка?

Вештомов писал:

«Река же Вятка текла тогда довольно далеко от подошвы той горы, на которой выстроили город Хлынов, о чем свидетельствуют по изустным преданиям сами нынешние вятчане, а более доказывает тот оставшийся поныне след от прежнего течения расстоянием от нынешнего ее при подошве горы Кикиморки течения же около 2,5 в самой большой излучине верст, изображающие дно речное в виде впадины идущей поясом мимо села Макарья и Архиерейской Богородской дачи». 94

Итак, Вятка в те годы, прорываясь за Заречным парком к слободе Макарье и делая там поворот, возвращалась в современное русло только в районе старого моста. Примечательно, что А.Г.Тинский, сопоставив известия письменных источников с данными геофизиков, также пришел к выводу о том, что в те стародавние времена река Вятка текла по своему старому руслу за Заречным парком, на расстоянии примерно 3 километров от Боляскова поля (Вечного огня). Тогда, во-первых, понятно, почему новгородцы не смогли сразу оценить преимущества Боляскова поля, и причина тому вовсе не в их слепородстве , как писал об этом Гомаюнов. Идя рекой Вяткой, новгородцы просто не смогли подойти к нему, так как в районе Кикиморской горы река резко поворачивала вправо в свое старое русло. Сходить же на берег было не безопасно, так как места были населены вотяками, враждебно настроенными к новгородцам после утраты Болванского городка.

Увидев Кикиморскую гору с ее источниками, новгородцы сделали свой выбор, решив основать новый город именно на этой горе, на берегу небольшой реки – притока Вятки, которая пока еще не имела своего названия. По версии Вештомова, вскоре, когда население города умножилось, им пришлось спруживать эту речку, пока однажды вода не хлынула и не прорвала плотину. После чего речка стала называться Хлыновицей, а город на ее берегу – Хлыновом. Добавим, что причиной прорыва плотины могли стать обильные дожди, которые вместе с источниками, истекавшими с Кикиморской горы, вызвали быстрый подъем воды в реке, протекавшей под ее склонами. Скорее всего, такие прорывы плотины случались не однажды, и именно это обстоятельство подсказало новгородцам название для реки и города.

Эта гипотеза не противоречит авторитетному мнению В.И.Даля, который, как мы уже отмечали выше, упоминает в своем словаре глаголы хлынуть или нахлынуть в значении «натечь, набежать, налететь во множестве, потоком, толпой» – вода хлынула с гор, дождь хлынул как из ведра, народ хлынул из церкви на площадь. Причем в той же статье, где говорится о хлынах . Но Верещагин оставил это без внимания.

И хотя составитель «Повести о стране Вятской» не упоминает глагол хлынуть для объяснения названия реки Хлыновицы, в рассказе об основании Хлынова он представляется вполне уместным. Приведем этот рассказ по Толстовскому списку:

«… И по общему согласию во уреченную годину сошедшеся народи мнози новгородцевъ на оной горе начаша къ созиданию града место устрояти древеса готовити располагающе како созидати градъ. И заутра воставше обретоша некако Божиимъ промысломъ все изготовлению принесено по Вятке реке ниже на высокое жъ пече пространнейшее место и широкое поле иже въ то время нарицашеся Балясково поле. Новогородцы жъ со всею дружиною своею моляся Господу Богу и Его Богоматере пресвятей Богородицы о показании места къ созиданию града хвалу возсылающе и молебная пения воспевше. И на томъ благоизбранномъ месте вначале поставиша церковь во имя Воздвижения честнаго и животворящаго креста Господня и градъ устроиша и нарекоша его Хлыновъ градъ речки ради Хлыновицы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: