Владимир Живетин - Технический риск (элементы анализа по этапам жизненного цикла ЛА)

- Название:Технический риск (элементы анализа по этапам жизненного цикла ЛА)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ГРАФ

- Год:2001

- Город:Жуковский

- ISBN:5-901700-05-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Технический риск (элементы анализа по этапам жизненного цикла ЛА) краткое содержание

Технический риск (элементы анализа по этапам жизненного цикла ЛА) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

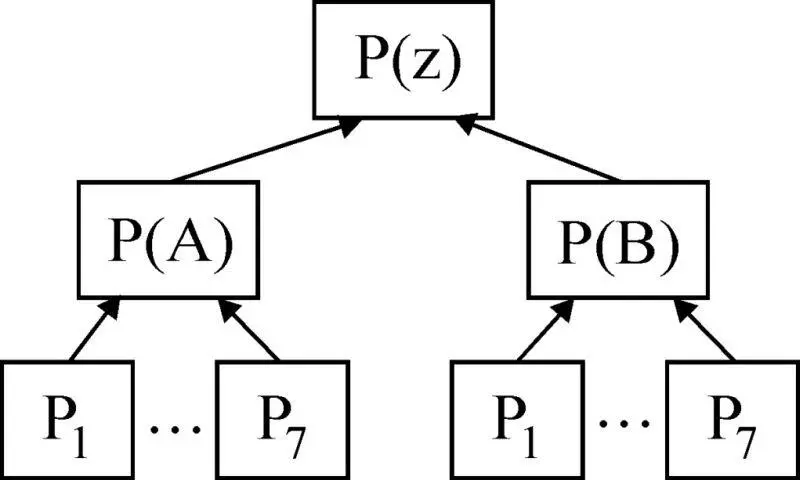

Рис. 1.15

Как указано выше, наиболее опасным этапом является посадка. Этот этап мы рассмотрим в плане управления техническим риском. Одним из главных моментов планирования и координации работ по летной годности самолета является выбор тех показателей, которые будут критериями обеспечения требуемого качества, свойств и условий летной годности на рассматриваемом этапе проектирования. Для пассажирского и транспортного самолетов такими показателями могут быть допустимые и расчетные для данного этапа полета вероятности  возникновения различных ситуаций (безопасности и экономичности) i-й функциональной системы: (P j) доп, (P j) расч.

возникновения различных ситуаций (безопасности и экономичности) i-й функциональной системы: (P j) доп, (P j) расч.

Порядок расчета, контроля и корректировки перечисленных показателей можно охарактеризовать как процесс управления риском при проектировании на трех уровнях:

1. ОКБ в целом Р допи Р расч;

2. подразделения-разработчики функциональных систем P j доп, Pj расч;

3. конкретные исполнители: конструкторы узлов, блоков, агрегатов проектируемой системы P j доп, P jk расч.

При эскизном проектировании в этом процессе можно выделить четыре основных этапа:

1. распределение заданных (допустимых, расчетных) показателей между функциональными системами и комплексами проектируемого самолета;

2. распределение показателей между подразделениями-разработчиками функциональных систем с целью более оперативного управления показателями внутри подразделения, ответственного за проектирование нескольких систем;

3. выполнение экспресс-анализа показателей риска;

4. определение допустимых вероятностей, в том числе функциональных отказов.

Рассмотрим этап посадки. Отметим что, как правило, на этапе посадки потерями топлива пренебрегают. При анализе риска в процессе посадки выявляются возможности реализации опасных условий полета. Этот фактор риска при посадке учитывает возможность приземления за пределы взлетно-посадочной полосы, наличие избыточной вертикальной, боковой или продольной составляющей скорости полета и ситуацию, требующую уход на второй круг после срыва захода на посадку.

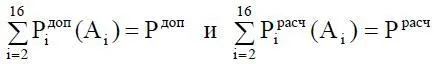

В нижеследующей таблице приведены значения вероятностей выхода параметров движения за критические значения для самолета ТУ-154М с АБСУ-154-3.

В колонке «в среднем» даны вероятности событий в предположении, что все случайные параметры замкнутого контура управления изменяются в соответствии со своими законами распределения. В колонке «в предельном случае» даны вероятности событий, когда один из случайных параметров находится на своем предельно допустимом значении, а все остальные изменяются в соответствии со своими законами распределения.

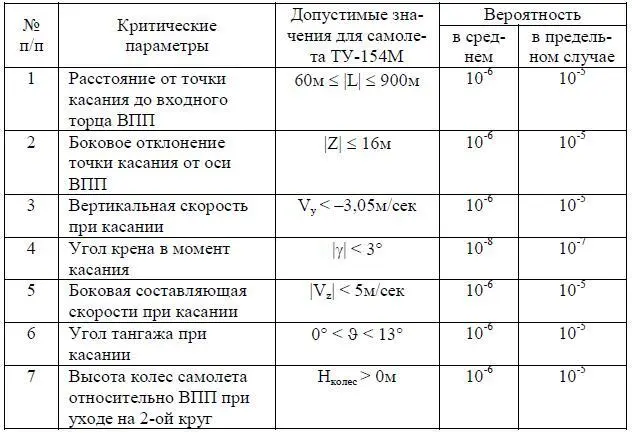

На рис. 1.16 приводится детализация составляющих суммарной вероятности катастрофы, обусловленной наличием систем (посадка в автоматическом режиме) при посадке. При этом роль отказов бортового оборудования (внутренние возмущающие факторы) чрезвычайно велика и сравнима со всеми остальными возмущающими факторами, вызывающими реализацию опасных траекторий движения с выходом в критическую область.

Рис. 1.16. Составляющие средней вероятности катастрофы при посадке

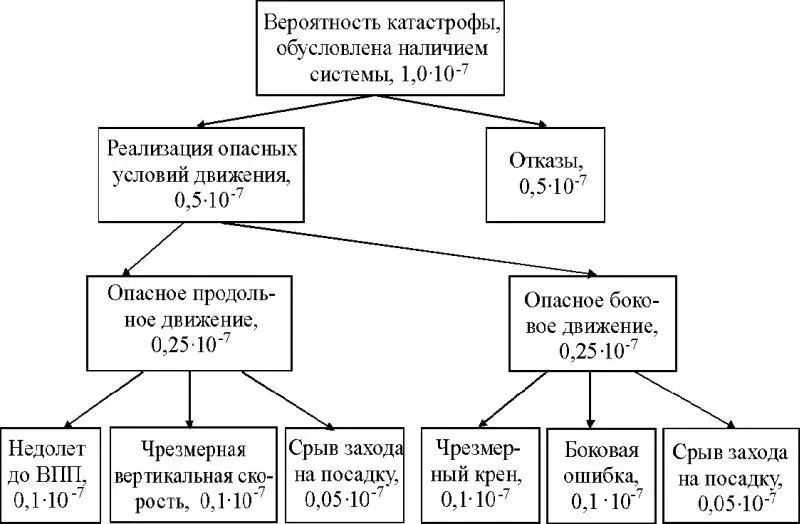

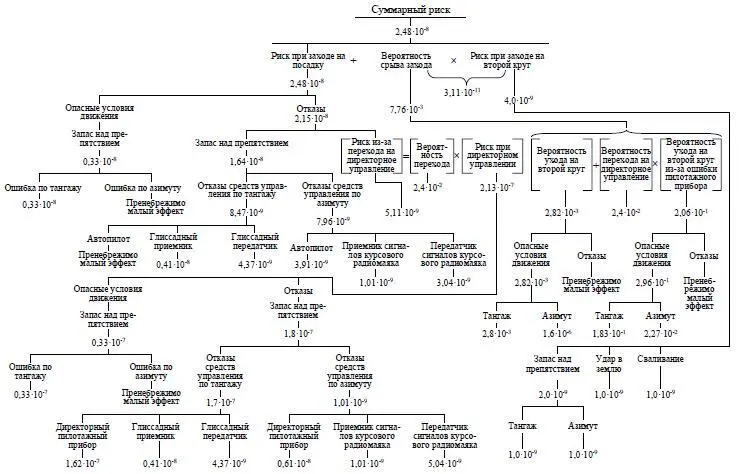

На рис. 1.17 представлены составляющие суммарного риска при заходе на посадку самолета по категории II. На этом этапе полета нет особой необходимости учитывать потери в расходе топлива. Однако отказы систем играют здесь важную роль, и потому их выделяют отдельной величиной, которая при проектировании должна быть заданной для всех подсистем обеспечения захода и выполнения посадки.

Рис. 1.17. Составляющие суммарного риска при заходе на посадку по категории II

1.6. Модели для анализа технического риска

Развитие среды жизнедеятельности, осуществляемое человеком, включает следующие этапы:

– построение моделей, адекватных исследуемым процессам, и разработку соответствующих методов исследования свойств этих процессов, новых физических явлений и принципов;

– создание новой более совершенной техники, технологических процессов на основе новых физических явлений и принципов, описываемых соответствующими моделями, так, например, в космической связи, в передаче информации по каналам сети Internet.

Как правило, при создании технических, технологических объектов и систем разработчики стремятся использовать известные математические модели. В зависимости от уровня знаний в рассматриваемой области возможны следующие ситуации:

1) математическая модель изучаемого процесса отсутствует, но есть возможность использовать известные модели для ее построения;

2) нет возможности использовать известные модели, но есть возможность для ее построения применить известные законы и закономерности;

3) необходимо построить технический или иной объект, в основу работы которого закладываются новые законы и закономерности (ракеты, и т. п.); эта ситуация характеризуется максимальной неопределенностью и связана с наибольшими потерями и соответственно наибольшей величиной технического риска.

Известные математические модели были созданы и создаются для исследования

– технико-технологических процессов с тем, чтобы создать управляемые процессы с более низким уровнем затрат или более высокой эффективностью в сравнении с существующими;

– динамики и эффективности современных воздушных и космических летательных аппаратов и грузопассажирского транспорта;

– функционирования человека в человеко-машинных системах, в том числе при управлении;

– биологических систем, в том числе подсистем жизнеобеспечения: центральной нервной; сердечно-сосудистой.

История создания моделей связана с процессом развития научной мысли, познания среды жизнедеятельности и включает в себя ряд этапов. Первичными в этом процессе всегда были результаты наблюдений процессов и явлений, лежащих в основе построения модели через абстрактное мышление. Модель создается для практической деятельности человека и, в частности, для создания развития технико-технологической среды.

Построение модели требует большого количества исходной информации, которая создается в результате отдельных наблюдений, которые являются случайными в силу: 1) невозможности учесть все многообразие фактов, в том числе возмущающих, действующих на изучаемый объект, даже если он простой; 2) сложных взаимосвязей между этими факторами и объектом; 3) несовершенства естественных и искусственных средств наблюдения и контроля. В процессе таких наблюдений и контроля производится формализация для построения основных признаков, связей, закономерностей, присущих изучаемому объекту.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: