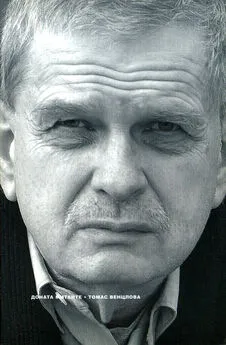

Доната Митайте - Томас Венцлова

- Название:Томас Венцлова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2005

- Город:М.:

- ISBN:5-98379-027-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Доната Митайте - Томас Венцлова краткое содержание

Книга Донаты Митайте – первая научная биография Томаса Венцловы – знаменитого литовского поэта мировой величины, блестящего переводчика, литературоведа и профессора Йельского университета, мыслителя и диссидента, лишенного в 1977 году советского гражданства, друга Иосифа Бродского и Чеслава Милоша. Книга дополнена уникальными фотографиями из частных архивов и подборкой интервью с друзьями Венцловы – Натальей Горбаневской, Чеславом Милошем и др.

Томас Венцлова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще в 1966 году завязались контакты и с парижской школой семиотики, с одним из ее важнейших представителей, литовским эмигрантом Альгирдасом Юлюсом Греймасом. Прослышав на конгрессе в Польше, что Томас Венцлова единственный из семиотиков представляет Литву в Тарту, Греймас написал ему письмо. В нем парижский ученый радовался, что сферы их интересов совпадают, и сожалел, что «в Вильнюсе не хватает людей, которые еще бы этим интересовались» [106]. Стремясь, чтобы этих людей стало больше, 3 ноября 1966 года Томас Венцлова объявляет в Вильнюсском университете учредительное собрание кружка семиотики, на которое зовет всех, кто интересуется «вопросами языка, искусства, фольклора, философии и математики» [107]. Таких собраний, посвященных связям между литературой и мифом, возможностям создания структурной поэтики и другим проблемам, было несколько. Три десятилетия спустя Кясту тис Настопка, один из членов кружка, ставший самым серьезным литовским семиотиком школы Греймаса, удачно изложил аксиологические постулаты «лотманиста» Томаса Венцловы, поместив их в семиотический квадрат [108]. Так один семиотик поздравил другого с юбилеем.

Греймас, который рано оценил поэзию Венцловы («после несправедливой смерти Г. Радаускаса царить начинаете Вы» [109]), пробовал подключить его к деятельности семиотиков на мировом уровне. В 1971 году он приглашает Томаса Венцлову на международный симпозиум семиотиков в итальянский город Урбино. Приглашение было послано самому поэту, но на симпозиум Венцлову не выпустили, поэтому через год Греймас пишет письмо в Союз писателей Литвы с просьбой содействовать его поездке в Париж. Туда Томаса тоже не пустили. В архиве остался и неиспользованный вызов на Третий Международный симпозиум по творчеству Джеймса Джойса, который состоялся в 1971 году в Триесте. Когда после поездки в Польшу в 1971 году, где Венцлова не придерживался норм поведения советского гражданина и общался с «нежелательными» людьми, ему не разрешили поехать в Венгрию, стало окончательно ясно, что за границу его больше не пустят.

В семидесятых годах поэт попробовал работать еще в нескольких гуманитарных областях. С 1966 по 1973 год он преподавал в Вильнюсском университете обзорный курс западной литературы ХХ века. Венцлова был внештатным преподавателем, заменял уехавших или заболевших коллег, поэтому решался рассказывать о тех писателях, которые не входили в утвержденную программу, – Прусте, Борхесе, Кафке. В 1973 году он начал вводный курс в семиотику. Студенты прослушали восемь или девять крайне информативных лекций, но курс не был закончен.

В 1972—1976 годах Томас Венцлова был завлитом драматического театра в городке Шяуляй, а с 1974 по 1976 год работал и в отделе философии Института истории Академии наук. В институте он чувствовал себя лишним, а вот деятельность в качестве завлита оправдалась – она совпала с расцветом Шяуляйского театра. Именно Томас Венцлова по просьбе дирекции пригласил режиссера Аурелию Рагаускайте, которая поставила «Властелина» В. Миколайтиса-Путинаса, «Приморский курорт» Б. Сруоги, поэтический спектакль по произведениям С. Нерис «Как цветение вишни», переведенную Венцловой пьесу К. Гольдони «Кьоджинские перепалки». Эти спектакли прославили Шяуляйский театр. Ставили там и переведенные поэтом пьесы: «Донья Росита» Ф. Гарсии Лорки и «Любовь под вязами» Ю. О’Нила, а в Каунасе был поставлен «Король Убю» А. Жарри.

В начале восьмидесятых власти начали закручивать гайки. Поэт Геннадий Айги пишет Томасу из Москвы 24 декабря 1969 года: «Живу как все. Душно, безвоздушно» [110]. Воздуха не хватает и в Москве, и в Вильнюсе. У Томаса все больше разногласий и с советской властью, и с литовской интеллигенцией. Венгерский литературовед Эндре Бойтар, встречавшийся с поэтом в 1971 или 1972 году в Вильнюсе, рассказывает: «Меня поразило, как человек может жить в таком одиночестве. Он и сам писал, что если б не было Иосифа Бродского и других русских интеллигентов, он бы не выдержал. Он очень храбрый человек». [111]

В 1972 году был издан единственный сборник стихов Томаса, вышедший в советское время, – «Знак речи», но ситуация не изменилась. Как выразился Йонас Белинис, заместитель отдела культуры ЦК Коммунистической партии Литвы, «партия старается понять, в чем творческого человека постигла идейная или художественная неудача, и помогает ему вернуться на правильный путь». [112]

Томаса Венцлову просто преследовали «идейные неудачи». Так, 5 февраля 1973 года его прорабатывают на открытом партийном собрании Союза писателей за перевод стихотворения Константина Кавафиса «В ожидании варваров». Его и литературных критиков К. Настопку и Р. Пакальнишкиса обвиняют в «тенденции эстетизировать, в попытках явно индифферентные поэтические образцы объявить „общественными“ и „гражданственными“» [113]. Автор другой статьи, вдохновленной этим собранием, сомневался в том, есть ли вообще поэзия в «алогичных стихах Венцловы». [114]

Томас Венцлова чувствовал себя несогласным не только с партийными деятелями (что было бы для того времени естественно). Он не принимал и сотрудничества с властью большей части литовской интеллигенции, ее желания «включиться в систему, делать то, что требуют, и одновременно работать на благо отчизны» [115]. По мнению Мяйле Лукшене, одного из самых авторитетных гуманитариев тогдашней Литвы, «были люди, которые очень последовательно, упрямо, рассчитывая каждый минимальный компромисс, работали на сохранение национального достоинства – именно достоинства – и жизни нации» [116]. По мнению же Венцловы, коллаборационизм не помогал сохранить достоинство, а «очень коррумпировал жизнь общества, знаменовал сильнейший моральный и духовный упадок». [117]

Общаясь с самого рождения с людьми разных национальностей, Томас Венцлова рано понял, что и у литовцев, и у других народов, в том числе у русского, один общий враг – тоталитаризм. Поэтому и бороться с ним надо вместе, сотрудничая с демократическими силами других народов. В Литве преобладал иной подход, гораздо более замкнутый. Его удачно иллюстрирует такой пример: во время травли Пастернака осудить его не считалось зазорным для литовского интеллигента, это было почти патриотично – ведь поэт принадлежал к русской культуре. Томасу казалось, что в Советском Союзе литовцам скорее грозит опасность не обрусеть, а осоветиться. Единомышленников у него было мало: «Объясняешь им, объясняешь <���…>, что социально-культурная опасность куда больше демографической, что русские оккупированы похуже литовцев (хотя сами этого часто не понимают) – и никаких результатов» [118]. Сам Венцлова постепенно начал участвовать во всеобщем диссидентском движении, понимая, что «дело обречено на провал, если оно не общее». [119]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/441343/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz.webp)